Der Frontallappen

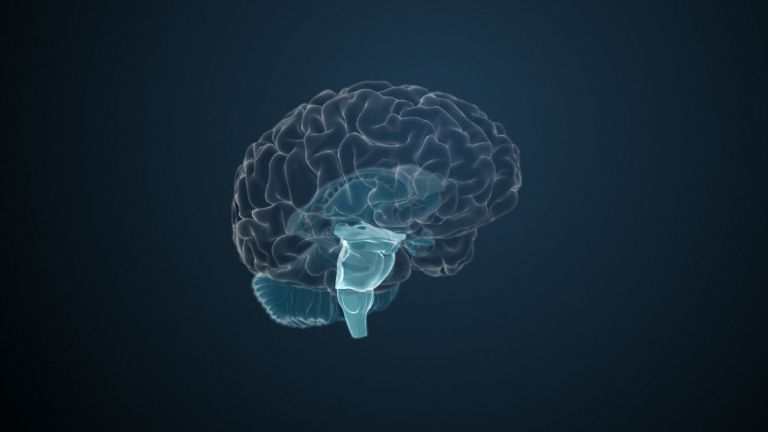

„Regisseur im Gehirn“, „Wiege der Kultur“ – der Frontallappen ist nicht nur die größte Hirnstruktur, er wird auch mit Superlativen geschmückt. Zu seinen Aufgaben gehören neben der gezielten Motorik auch die wichtigen exekutiven Funktionen.

Wissenschaftliche Betreuung: Prof. Dr. Herbert Schwegler, Prof. Dr. Anne Albrecht

Veröffentlicht: 28.10.2024

Niveau: mittel

Der Frontallappen spielt eine wichtige Rolle bei Planung und Ausführung willentlicher Bewegungen. Der präfrontale Bereich ist massiv vernetzt und wird gemeinhin mit den exekutiven Funktionen assoziiert. Damit spielt er für Persönlichkeit und Charakter eine tragende Rolle. Entsprechend gravierend sind die Persönlichkeitsveränderungen, die aus Schädigungen des PFC, und motorische Störungen, die aus Schädigungen der motorischen Rindengebiete des Frontallappens resultieren können.

So wichtig der PFC sein mag, in den 1950er Jahren fuhr ein Neurologe namens Walter Freeman mit seinem „Lobotomobil“ durch die USA und trennte den Präfrontalen Cortex vom restlichen Gehirn – bei fast 2.500 Patienten! Dazu durchbrach er die Augenhöhle mittels eines von ihm entwickelten „Eispickels“, führte diesen fünf Zentimeter tief ein und rührte einige Male kräftig. Damit waren die Nervenfasern des PFC zum restlichen Gehirn unterbrochen. Und Fehlverschaltungen ausgeschaltet – wie Freeman propagierte.

Die Lobotomie war ursprünglich von António Egas Moniz entwickelt worden, um bestimmte Psychosen zu behandeln, wofür er 1949 einen Nobelpreis erhielt. Freeman sah in dieser Methode eine Art psychiatrisches Allheilmittel – er behandelte jeweils auf Verdacht oder Wunsch und manchmal auch mit unerwünschten Nebenwirkungen. Einmal operierte er 228 Patienten in 12 Tagen. Dass dieser Wunsch nicht immer vom Patienten selbst kam, belegt der Fall von Howard Dully, den seine Stiefmutter als renitent empfand. Er war 12 Jahre alt.

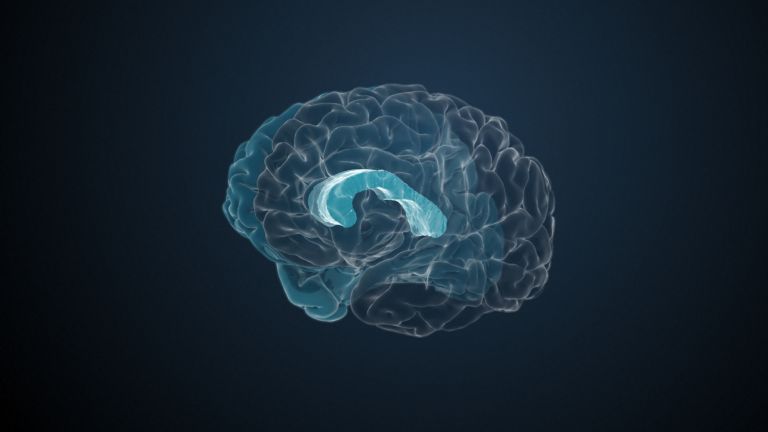

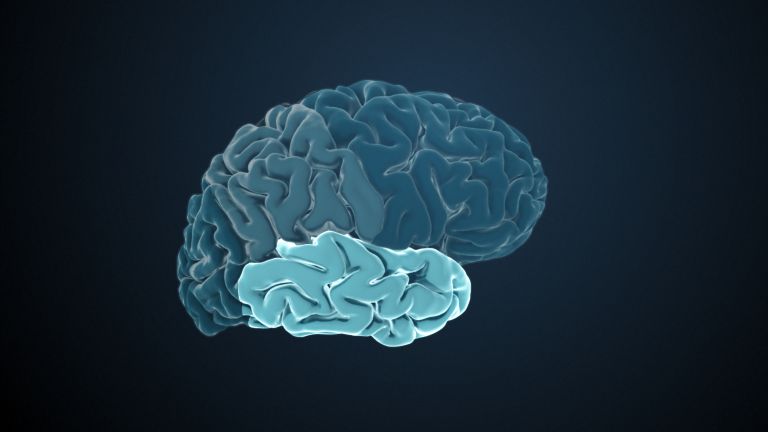

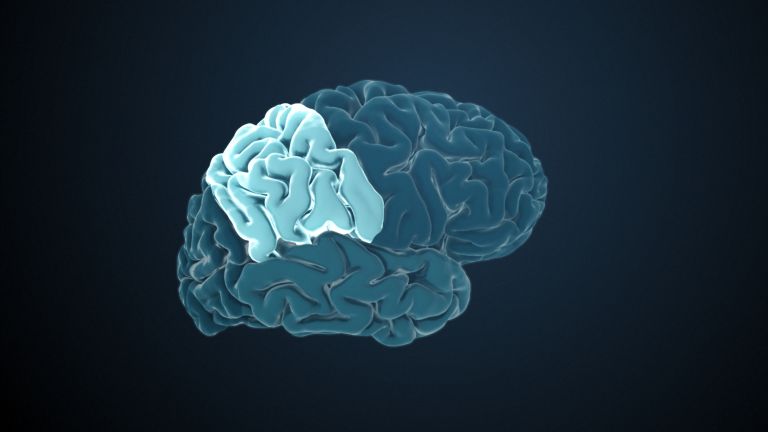

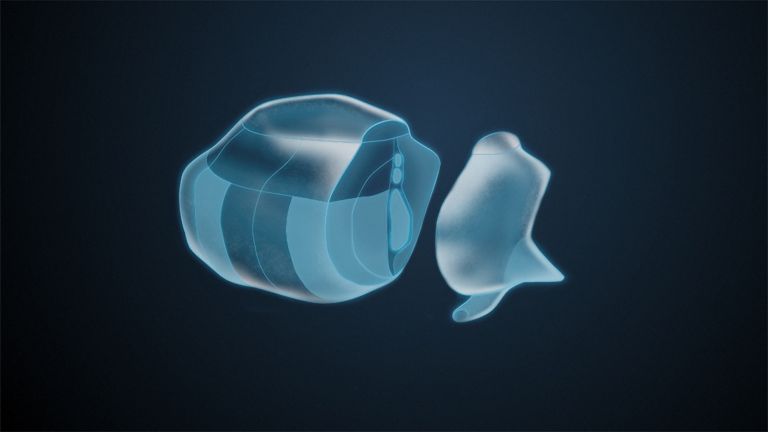

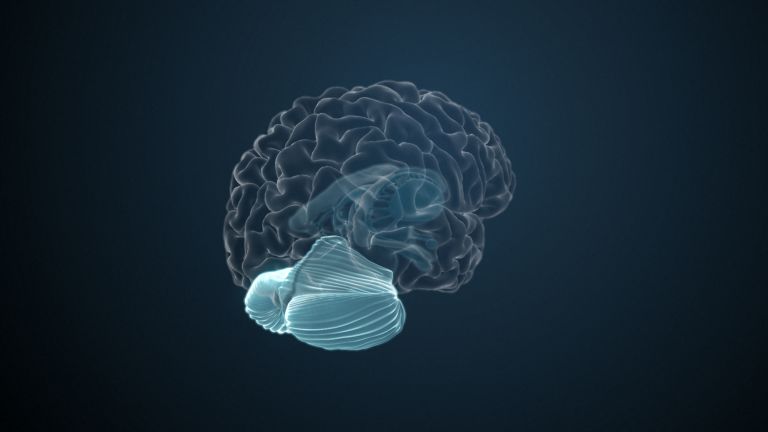

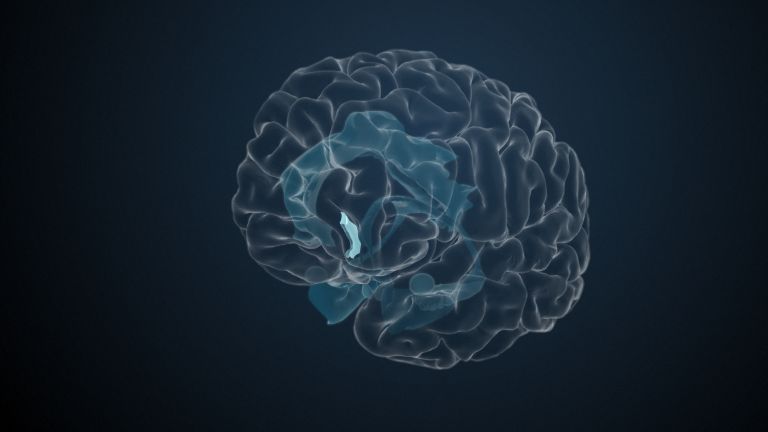

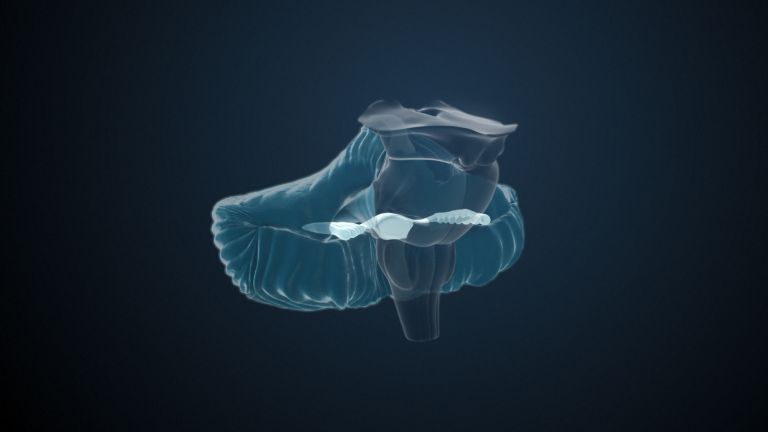

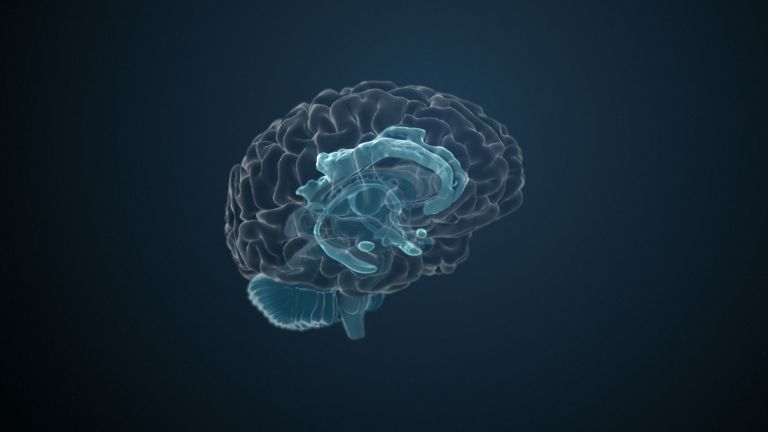

Er ist größte Hirnstruktur des Menschen: der Stirn- oder Frontallappen. Er nimmt den gesamten vorderen Teil des Cortex bis zur Zentralfurche ein. Viele Fachleute verorten hier die höheren geistigen Funktionen des Menschen, manche bezeichnen ihn gar als den Regisseur im Gehirn, als Träger unserer Kultur und überhäufen ihn mit weiteren Superlativen. Und tatsächlich, obwohl große Bereiche des Frontallappens motorische Aufgaben haben, wird dessen vorderster Bereich, der präfrontale Cortex, kurz PFC, immer wieder im Zusammenhang mit Aufmerksamkeit, Nachdenken, Entscheidung und Planung genannt und gilt als Sitz der Persönlichkeit. Bei solch gewichtigen Funktionen wundert es nicht, dass der PFC die Struktur im menschlichen Hirn ist, die am meisten Zeit für ihre Entwicklung braucht: Bis zu 25 Jahre dauert es, bis der Frontallappen völlig ausgereift ist.

Motorisches

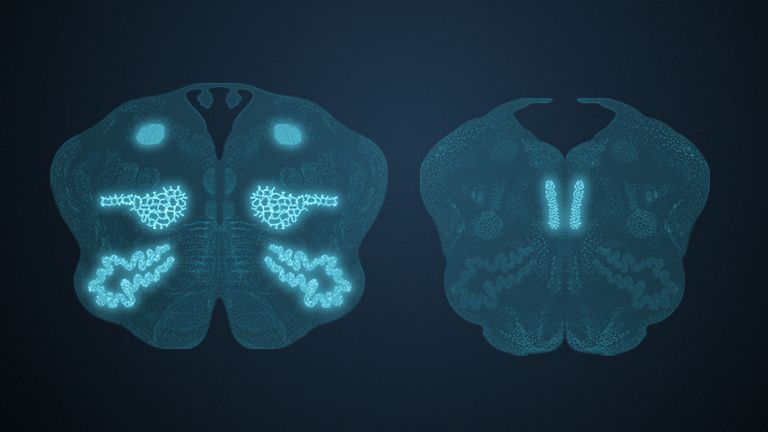

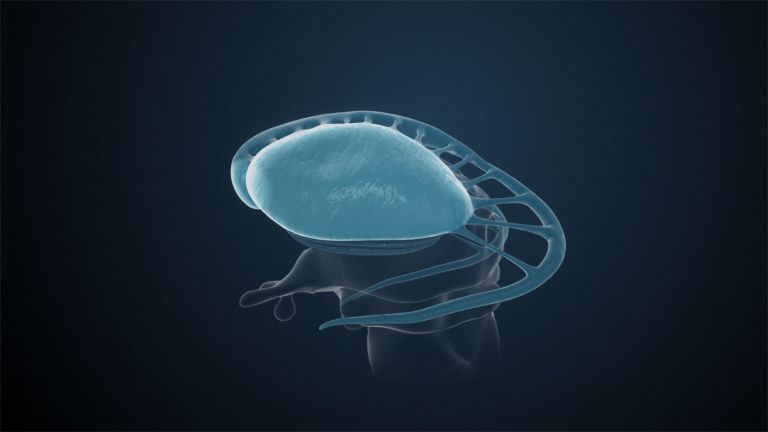

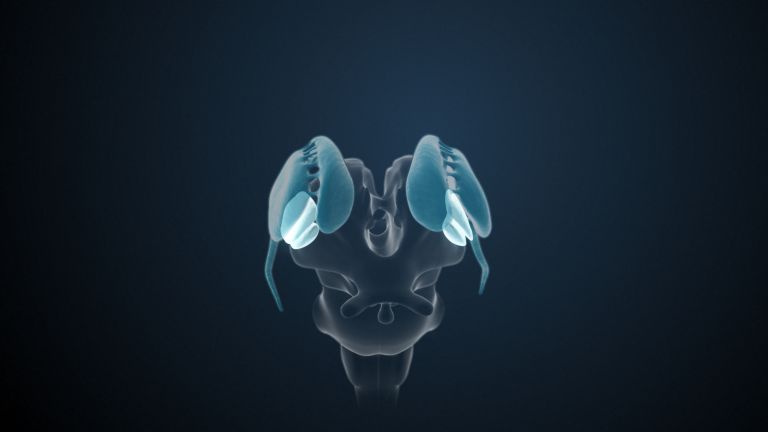

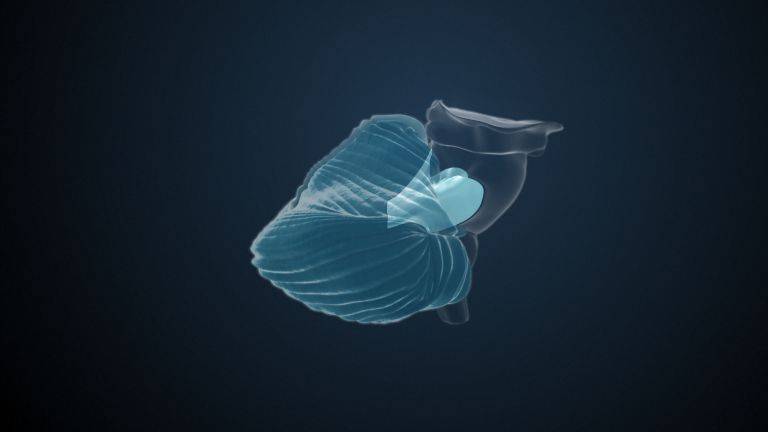

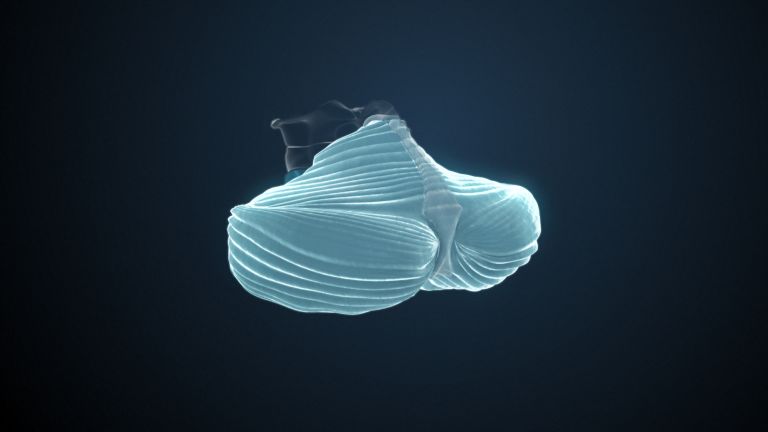

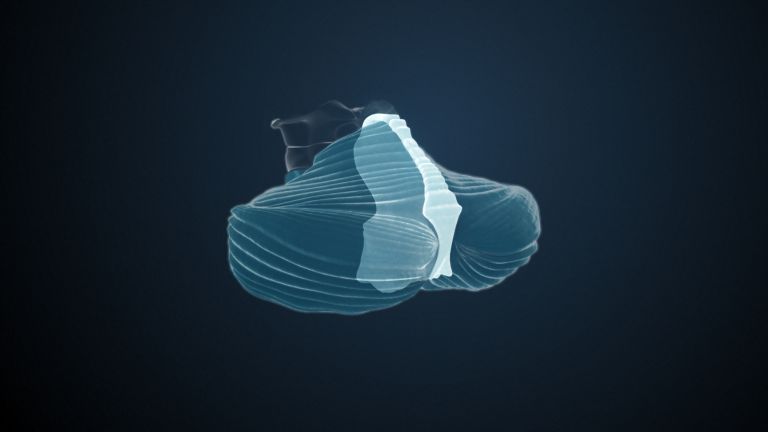

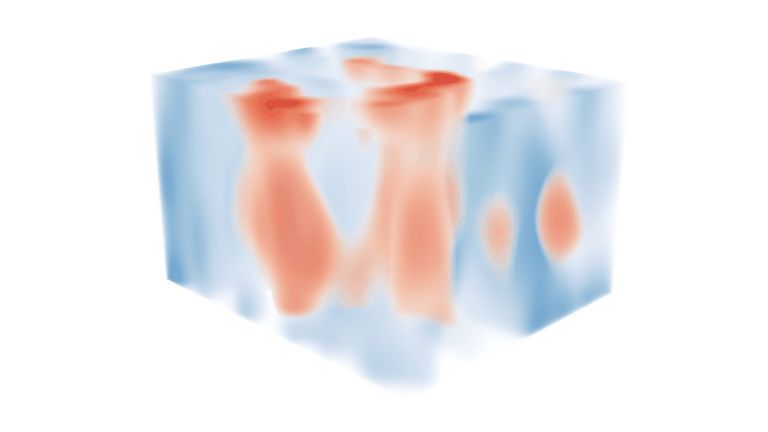

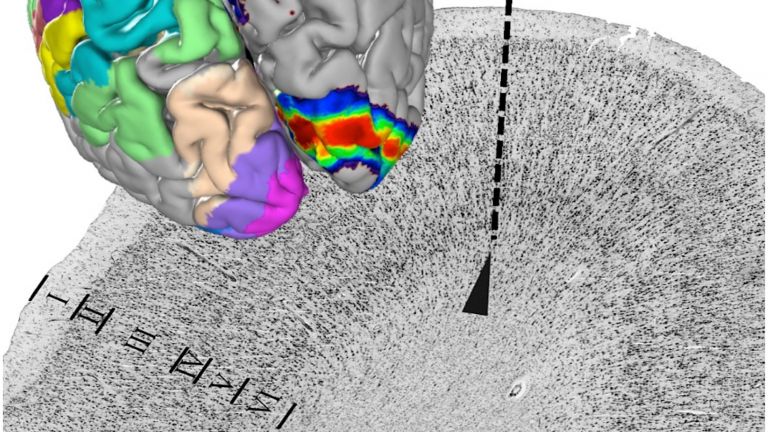

Betrachten wir den Frontallappen von hinten nach vorn und beginnen kurz vor der Zentralfurche des Großhirns: Dort liegt der primäre motorische Cortex (der Gyrus praencentralis, beim Brodmann-Areal 4), der maßgeblichen Anteil an der willentlichen Bewegung hat. Er ist somatotop aufgebaut, nach einer Art Karte, die den Körper widerspiegelt. Interessanterweise nehmen das Gesicht – und besonders Lippen und Zunge – sowie die Hand einen auffallend großen Raum ein, während der Körper vergleichsweise gering repräsentiert ist. Auf den zweiten Blick wird klar, warum: Die Muskeln in Rücken oder Bauch haben recht einfache Aufgaben, während die Mimik des Gesichts, die Lauterzeugung über Lippen und Zunge – die Sprache – oder die ausgefeilte Motorik der Hände hohe Anforderungen stellen. Das spiegelt sich wider in den Verhältnissen der Karte. Diese hat übrigens noch ein nettes Detail: Das Knie, das im realen, sitzenden Leben so häufig das Bein um 90 Grad anwinkelt, tut dies auch im Gehirn: Es ist direkt am medialen Rand – der Mantelkante – repräsentiert, eben dort, wo sich der Cortex nach innen faltet.

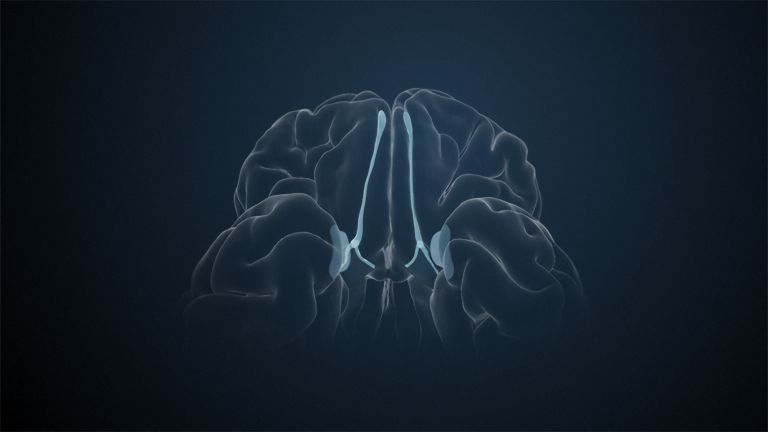

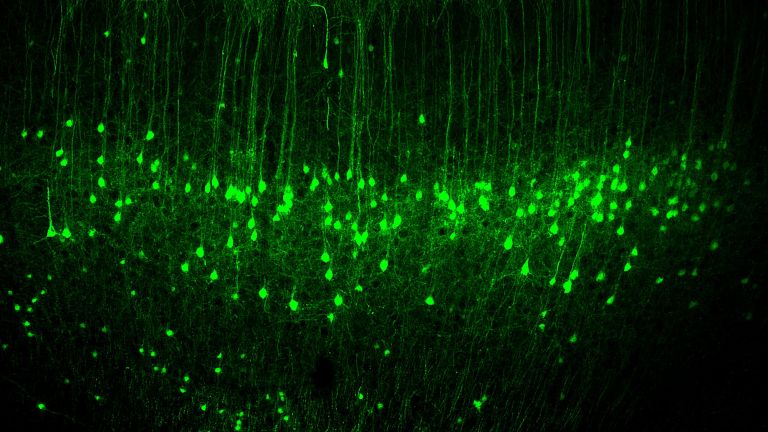

Der primäre motorische Cortex (M1) wird als Ursprung der willkürlichen Motorik betrachtet, besonders in Bezug auf Schnelligkeit, Richtung und Kraftentwicklung. Im Hinterkopf behalten muss man allerdings, dass M1 zwar dem Titel nach der primäre Motorcortex ist, jedoch in ein umfassendes Netzwerk zur Steuerung der Bewegung eingebunden ist. Die Axone seiner Pyramidenzellen bilden die Pyramidenbahn. Sie zieht zum Rückenmark, wo die Bewegungsimpulse zur Muskulatur verschaltet werden.

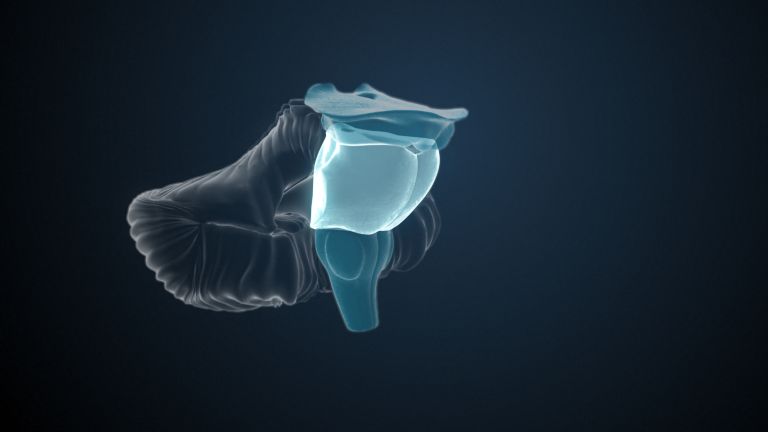

Direkt nach vorn, Richtung Stirn, schließt sich der prämotorische Cortex (nach Brodmann Areal 6 und teilweise 8) an, der an komplexen Bewegungsabläufen beteiligt ist. Auch er ist in Form einer Körperkarte organisiert, wobei hier eine Besonderheit vermutet wird: der mediale – innen gelegene – prämotorische Cortex scheint mehr an geplanten Bewegungen beteiligt zu sein, während der laterale, äußere Bereich eher auf sensorische Signale – also auf das Geschehen der Außenwelt reagiert. Das vergleichsweise kleine supplementär-motorische Areal liegt direkt vor dem prämotorischen Cortex auf der Oberfläche. Die Neurone hier sind an der Entwicklung des Bewegungsplans beteiligt.

Neben dieser Ganzkörpermotorik gibt es mit dem frontalen Augenfeld (Brodmann-Areal 8) und dem Broca-Areal (Brodmann-Areal 44) noch zwei Spezialisten: ersteres steuert die bewussten Augenbewegungen, während das Broca-Areal für die Sprachmotorik zuständig ist. Es kommt nur in einer Hemisphäre vor und liegt bei Rechtshändern üblicherweise links.

Entsprechend ihrer Aufgabengebiete fallen die Störungen auf, wenn eines der motorischen Areale geschädigt wird: So kann zum Beispiel ein Schlaganfall im primären Motorcortex zu einer Schwächung oder Lähmung der gegenüberliegenden Körperseite führen. Trifft es den supplementär-motorischen Cortex, werden Bewegungen nicht mehr initiiert – die Betroffenen leiden dann unter Bewegungsarmut, der Hypokinese.

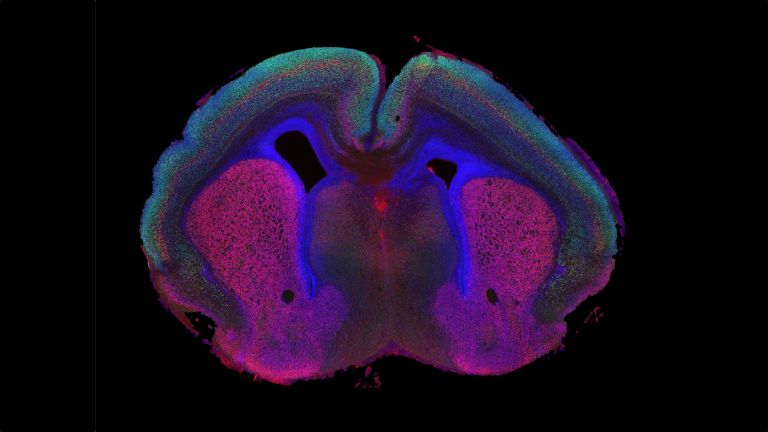

Cortex

Großhirnrinde/Cortex cerebri/cerebral cortex

Cortex bezeichnet eine Ansammlung von Neuronen, typischerweise in Form einer dünnen Oberfläche. Meist ist allerdings der Cortex cerebri gemeint, die äußerste Schicht des Großhirns. Sie ist 2,5 mm bis 5 mm dick und reich an Nervenzellen. Die Großhirnrinde ist stark gefaltet, vergleichbar einem Taschentuch in einem Becher. So entstehen zahlreiche Windungen (Gyri), Spalten (Fissurae) und Furchen (Sulci). Ausgefaltet beträgt die Oberfläche des Cortex ca 1.800 cm2.

Brodmann-Areal

Brodman Areal/-/brodmann area

Der Neuroanatom Korbinian Brodmann teilte bereits 1909 die Großhirnrinde (Cortex) in unterschiedliche Felder ein. Dabei ging er nach histologischen Kritierien vor – er unterschied diese Felder auf Grund ihres Zellaufbaues. Später zeigte sich, dass dieser unterschiedliche Aufbau des Cortex oft mit unterschiedlichen Spezialisierungen einher geht.

Broca-Areal

Broca-Areal/-/Broca´s area

Ein Areal des präfrontalen Cortex (Großhirnrinde), das sich meist in der linken Hemisphäre befindet. Maßgeblich an der motorischen Erzeugung von Sprache beteiligt. Erstmals beschrieben von dem französischen Neurologen Paul Pierre Broca im Jahr 1861.

Präfrontales

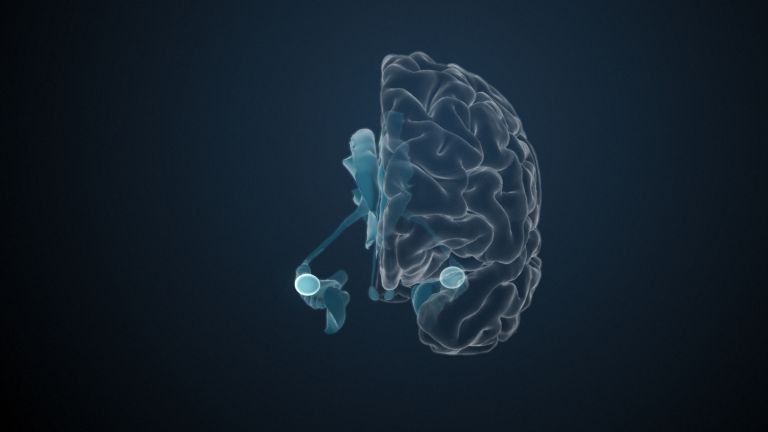

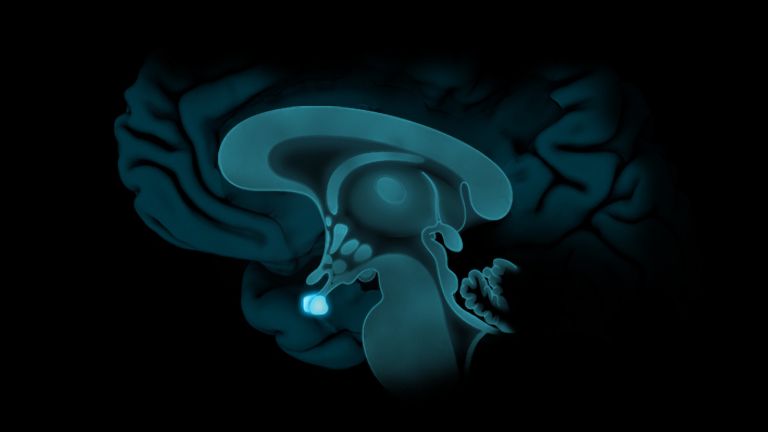

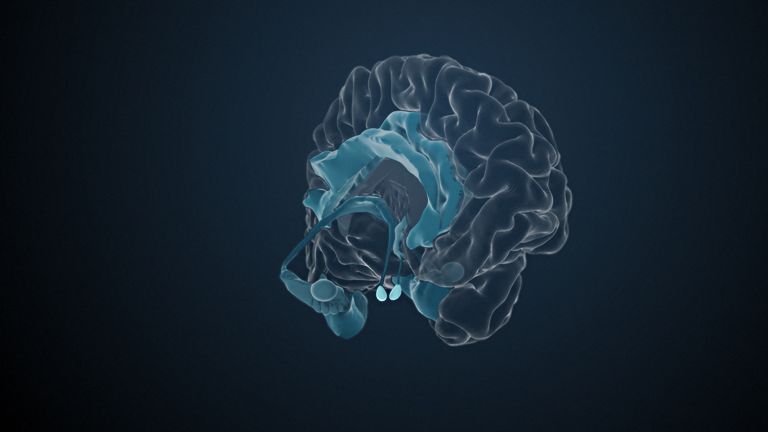

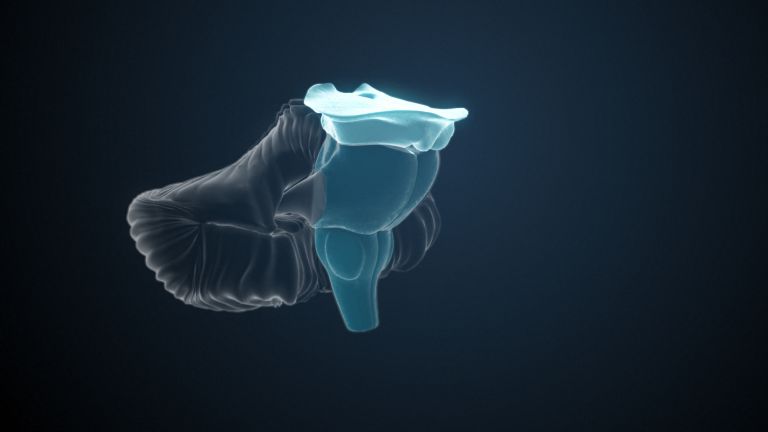

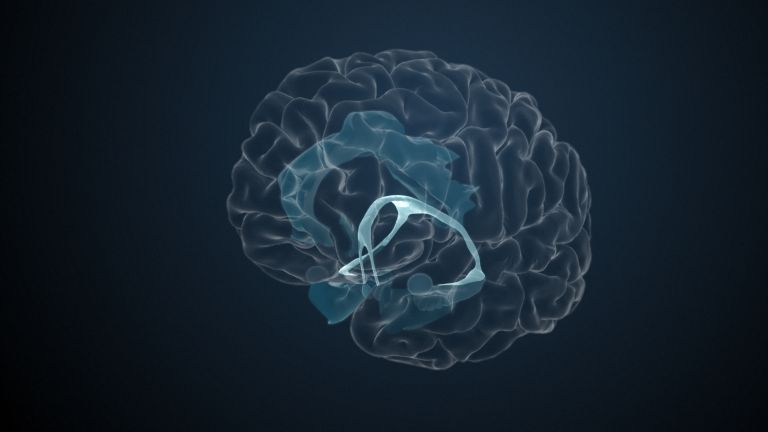

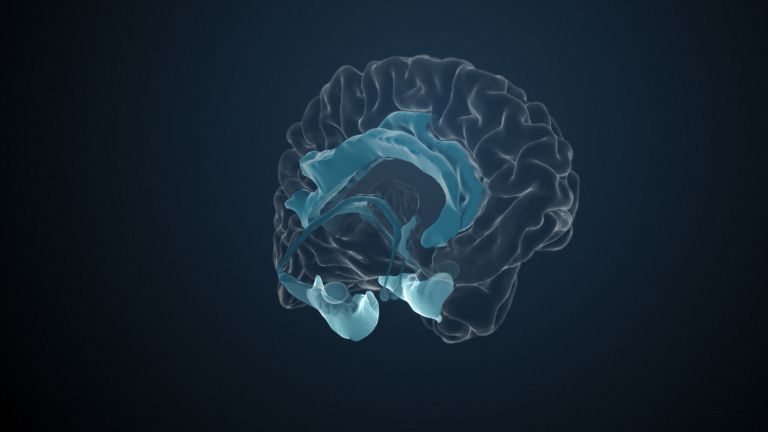

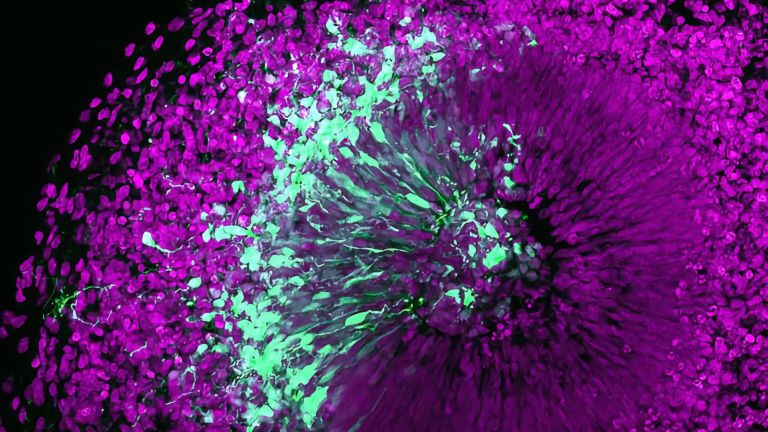

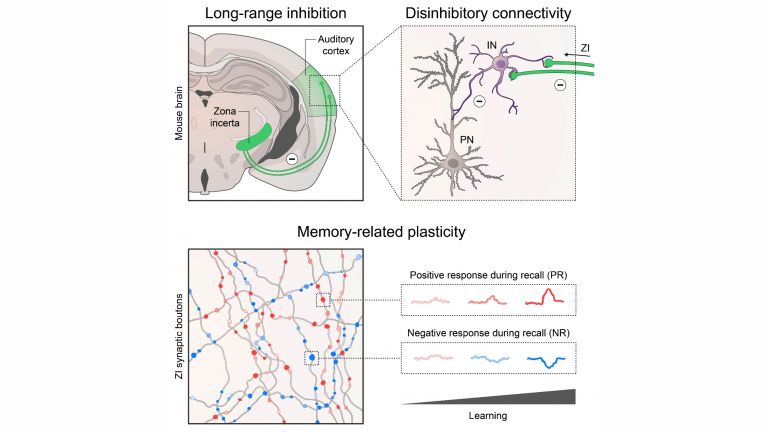

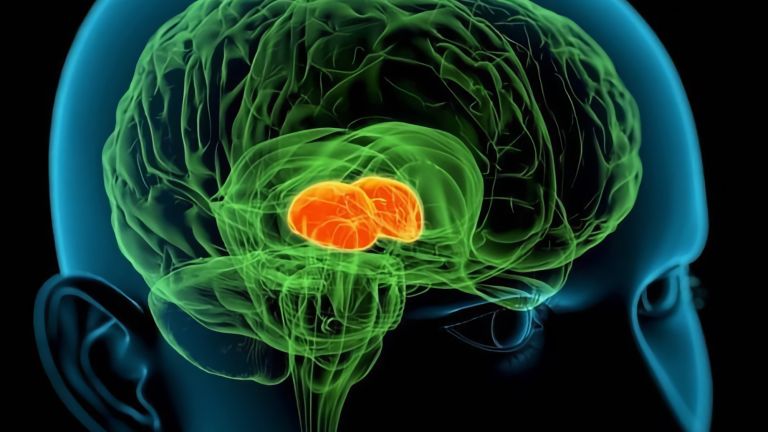

Wie bereits angedeutet: Geht es um das, was den Menschen ausmacht, ist der präfrontale Cortex eine der verheißungsvollsten Strukturen im Gehirn. Dabei beginnt alles ganz profan: An seiner Unterseite – die auf der Augenhöhle, der Orbita, aufliegt, woher dieser Bereich die Bezeichnung orbitofrontaler Cortex hat – liegt der Riechkolben. Betrachtet man den PFC allerdings unter dem Gesichtspunkt seiner Zu– und Abgänge, lässt sich seine Bedeutung erahnen. Von fast allen sensorischen Assoziationscortices wird der PFC informiert, dazu vom Hypothalamus, den Raphe-Kernen, dem ventralen Tegmentum. Wechselseitig ist er verbunden mit dem Septum, der Amygdala, dem Nucleus caudatus und der Pons. Eine prominente Faserverbindung führt zudem zum primären motorischen Cortex. Vielleicht war es diese auffallende Vernetzung, die den großen britischen Neurologen John Hughlings Jackson Ende des 19. Jahrhunderts vermuten ließ, dass alle Regionen der Großhirnrinde irgendwo im Frontallappen repräsentiert sein müssten.

Grob unterteilen lässt sich der PFC in den dorsolateralen Präfrontalcortex (nach Brodmann 9/46) und den orbitofrontalen Cortex (nach Brodmann die Areale 10, 11, 47/12, 13, 14 und Teile von 45). Beide spielen eine besondere Rolle bei den so genannten exekutiven Funktionen. Dazu gehören eine gerichtete Aufmerksamkeit – die Störendes auch unterdrücken kann –, die Organisation komplexer Handlungen als Ablauf von Einzelschritten, die Planung – auch die zeitliche Planung in Form einer sinnvollen Reihenfolge –, die fortlaufende Überwachung und Funktionen des Arbeitsgedächtnisses. All diese Aspekte betreffen primär den dorsolateralen PFC Orbitofrontal werden zudem die emotionalen und motivationalen Aspekte einer Entscheidung verhandelt. Und all diese einzelnen Punkte sind untereinander in ihren Einflüssen und Abhängigkeiten hochgradig vernetzt.

Empfohlene Artikel

Schäden an PFC und Psyche

Angesichts dieser verantwortungsvollen Aufgaben müssten die Symptome bei Schädigung des PFC massiv sein. Das bestätigt einer der bekanntesten Patienten der Hirnforschung –der Amerikaner Phineas Gage. Er war Vorarbeiter bei der Eisenbahn, als ihn 1848 ein fürchterlicher Unfall ereilte: Eine fünf Zentimeter dicke Eisenstange schoss ihm durch die linke Wange und trat oben rechts am Schädel wieder aus. Der gesamte PFC war schwer geschädigt und im Grunde war es ein Wunder, dass Gage nicht nur den Unfall, sondern auch die Infektionen danach überlebte. Doch seine Persönlichkeit hatte sich, wie sein damaliger Arzt John D. Harlow festhielt, dramatisch verändert: War er vorher als freundlich und zuverlässig bekannt gewesen, wurde Gage nach dem Unfall rechthaberisch, impulsiv und teilweise unflätig. Auch war er nicht in der Lage, vernünftig zu planen und daher sehr unzuverlässig.

Die Klinik kennt inzwischen einige Fälle wie den von Gage. So können Schädigungen der orbitofrontalen Region zum Beispiel zu pseudo-depressiven Störungen führen. In diesem Fall sind die Patienten antriebslos bis hin zu Apathie, reduziert im sexuellen Verhalten und zeigen wenig Emotion. Nahezu umgekehrt ist die pseudo-psychopathische Störung. Diese Patienten zeigen eine motorische Unruhe, sind distanz– und hemmungslos. Speziell im sexuellen Bereich verlieren sie das Gefühl für soziale Konventionen und zeigen ein übermäßiges Verlangen. Heute zählt man Symptome wie diese zum Frontallappensyndrom, das entsprechend der vielfältigen Aufgaben des frontalen Cortex und dem hohen Grad seiner Vernetzung unterschiedliche Aspekte hat. Auch bei Schizophrenie scheint der PFC betroffen.

Erstveröffentlichung am 08.09.2011

Letzte Aktualisierung am 28.10.2024