Riechen und Schmecken – oft unterschätzt

Kaffeeduft belebt uns. Auf Süßes oder Salziges verspüren wir mitunter Heißhunger, vor zu Bitterem ekelt uns, und manche Gerüche lösen nostalgische Erinnerungen aus: Geruchs- und Geschmackssinn haben mehr Macht über uns, als uns oft bewusst ist.

Wissenschaftliche Betreuung: Prof. Dr. Hanns Hatt

Veröffentlicht: 06.09.2025

Niveau: leicht

- Geruchs- und Geschmackssinn reichen evolutionsgeschichtlich weit zurück: Auf chemische Substanzen in der Umgebung zu reagieren, ist schon für Einzeller wichtig.

- Die chemischen Sinne sind ungewöhnlich direkt und stark mit Zentren im Gehirn verschaltet, die für Grundbedürfnisse wie Hunger und Durst, für Emotionen und Erinnerungen zuständig sind. Dementsprechend groß ist ihr Einfluss auf unser Wohlbefinden.

- Dank einer Vielzahl verschiedener Rezeptoren in der Nase können wir Tausende Gerüche unterscheiden; dagegen gibt es nach aktuellem Stand nur fünf Grundgeschmacksrichtungen. Für das Geschmackserlebnis ist allerdings der Geruchssinn mit entscheidend: Essensaromen gelangen direkt aus der Mundhöhle an die Riechschleimhaut in der Nase.

- Gerüche können dank der direkten Verschaltung zwischen Riechsystem und Hippocampus lebhafte Erinnerungen wachrufen. Auch wenn wir sie bewusst nicht wahrnehmen, können sie unseren emotionalen Zustand prägen.

- Der Geschmackssinn hat seine Hauptfunktion darin, uns über Nährwert und mögliche Gefährlichkeit von Nahrungsmitteln zu informieren, weshalb etwa eine Vorliebe für Süßes und eine Abneigung gegen Bitteres angeboren sind. Durch Erfahrungen und Gewohnheit lassen sich Geschmackspräferenzen allerdings das ganze Leben lang verändern, deshalb sind sie auch individuell so verschieden.

6.30 Uhr: Der Wecker klingelt. Unsichere, tapsige Schritte führen in die Küche, fast automatisch finden die Hände Filtertüte, Kaffeedose, Schalter. Kurz darauf dringt ein verheißungsvoller Duft in die Nase – das Aroma frisch gebrühten Kaffees. Der Kreislauf kommt allmählich in Schwung, der Kopf wird klarer, die Laune hebt sich.

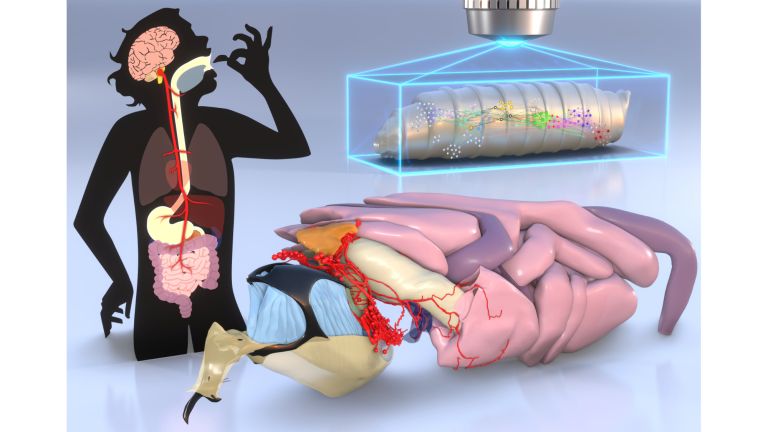

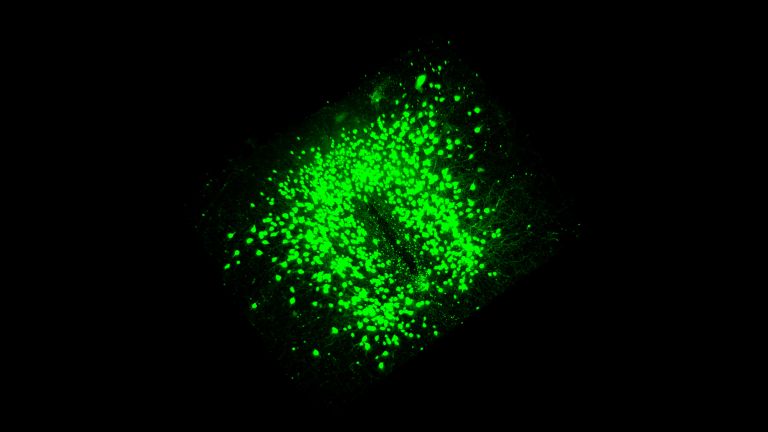

Nicht nur Licht, Schall und direkte Berührung können Menschen – und Tiere – über ihre Sinnesorgane wahrnehmen. Evolutionsgeschichtlich noch viel älter ist eine Fähigkeit, die schon für Einzeller nützlich ist: bestimmte chemische Substanzen in der Umgebung registrieren zu können. Das ist möglich, indem Moleküle oder Ionen an spezielle Rezeptorzellen andocken und so eine Signalkaskade auslösen.

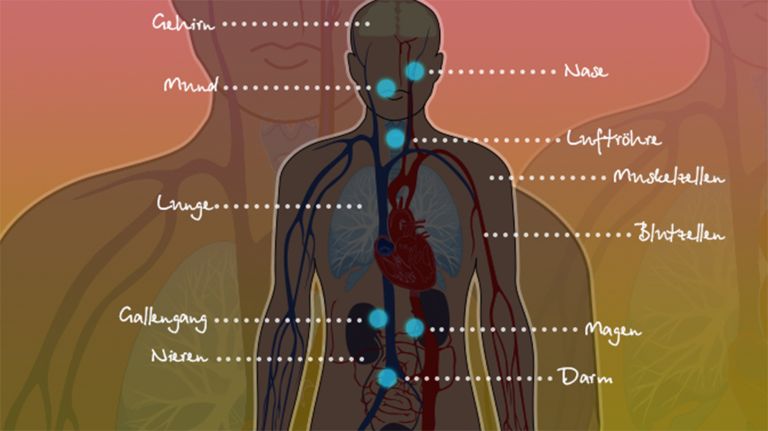

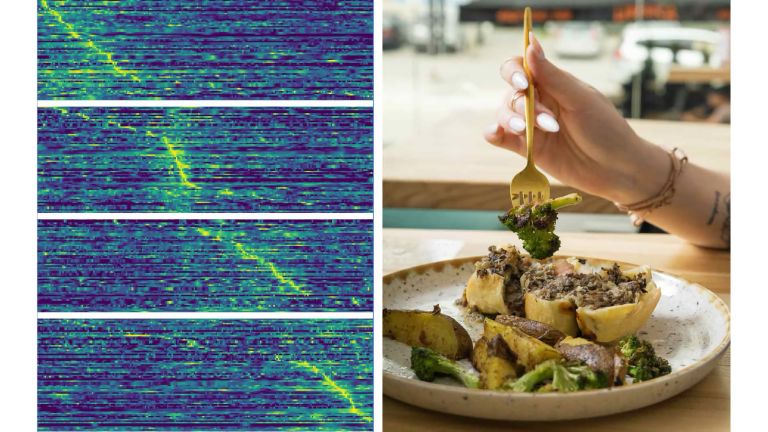

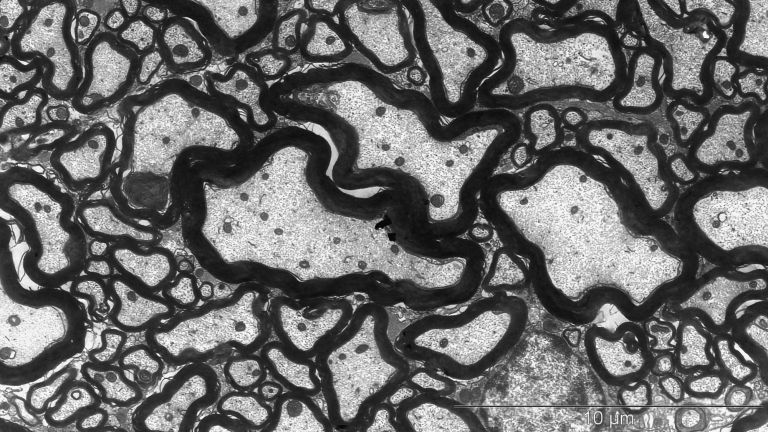

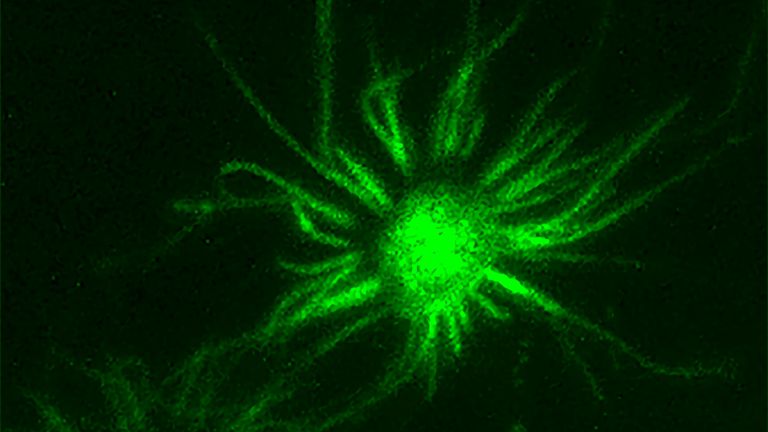

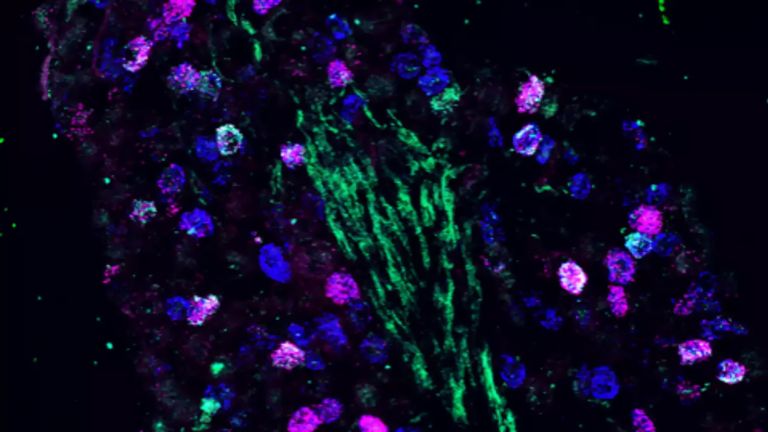

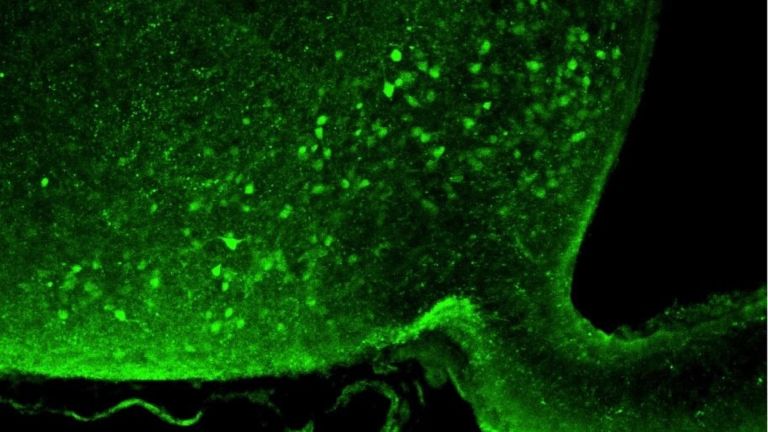

Beim Menschen funktionieren der Geruchs- und der Geschmackssinn nach diesem Prinzip: Einmal sind es flüchtige Substanzen, die über die Atemluft in die Nasenhöhle gelangen und dort Rezeptorzellen in der Riechschleimhaut dazu bringen, Signale Richtung Gehirn zu senden, zum anderen sind es Bestandteile von Nahrungsmitteln, die über Geschmacksrezeptoren im Mund- und Rachenraum Nervenimpulse in Gang setzen.

Stets emotional besetzt

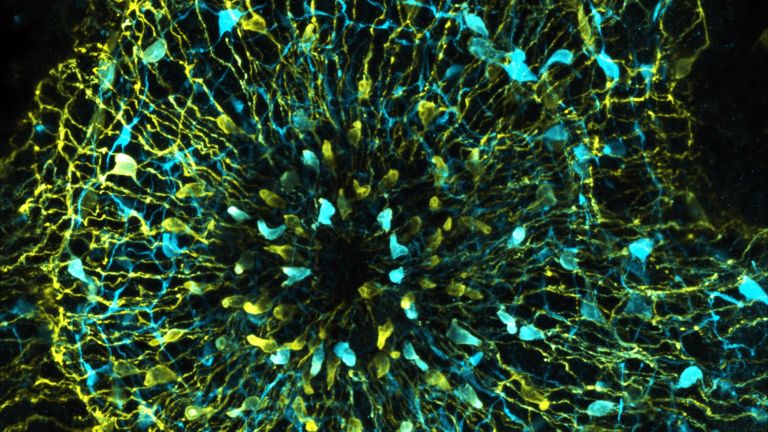

Der Geruchssinn als entwicklungsgeschichtlich wohl ältester unserer Sinne nimmt dabei auch anatomisch eine Sonderrolle ein: Im Gegensatz zu Sehen, Hören, Fühlen und Schmecken umgeht er den Thalamus, seine Informationen kommen auf direktem Weg in den Mandelkernen und im Frontallappen an ▸ Die Anatomie des Duftes. Deswegen sind Gerüche für uns auch stets emotional besetzt: Wir empfinden sie als wohltuend oder widerlich, als beruhigend, ekelerregend oder eben belebend…

6.41 Uhr: Der Hund, der schon beim Öffnen der Küchentür erregt schwanzwedelnd bereitstand, muss nun zu seinem Recht kommen. Beim Weg um den Block beschnuppert er Hausecken, Laternenpfähle und Autoreifen, als gäbe es nichts Wichtigeres auf der Welt.

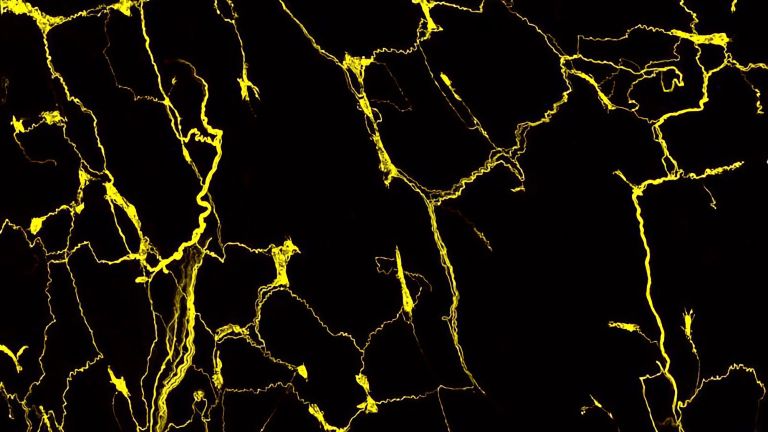

Zwar sind die Leistungen des menschlichen Geruchssinns erstaunlich: Mit etwa 20 Millionen Riechzellen auf zehn Quadratzentimetern Schleimhaut, die jeweils einen einzigen von insgesamt rund 400 verschiedenen Geruchsrezeptortypen tragen, kann er viele tausend, vermutlich sogar zigtausend Düfte unterscheiden. Und um einen Geruch überhaupt wahrzunehmen, reicht es mitunter, wenn auf eine Billion Luftmoleküle ein einziges Duftmolekül kommt.

Viele andere Säugetiere sind allerdings weitaus mehr auf ihren Geruchssinn angewiesen, sie verhalten sich zu großen Teilen “der Nase nach”, während für Menschen in vielen Situationen Augen und Ohren die entscheidenden Informationen liefern. Dementsprechend übertreffen Tiere die Riechleistungen des Menschen bei weitem: Manche Hunde etwa haben eine mehr als zehnmal so große Riechschleimhaut mit entsprechend mehr Zellen, auch die Zahl der Rezeptortypen ist mit knapp 1.000 wesentlich größer. Wo ein Mensch längst nichts mehr riecht, sprechen extrem niedrige Konzentrationen von Duftmolekülen deshalb für einen Hund noch Bände: Am Laternenpfahl riecht er nicht nur, dass ein Artgenosse da war, sondern auch wann, und zieht Rückschlüsse über dessen körperliche Verfassung. Ausgebildete Spürhunde leisten noch weitaus mehr …

7.24 Uhr: Warmes Wasser prasselt aus der Dusche, rinnt über den Körper, spült den Seifenschaum weg und mit ihm die nächtlichen Ausdünstungen, den Geruch nach Bett und Schweiß. Zurück bleibt die frische Duftnote des Duschgels, gleich noch ergänzt durch das etwas intensivere Deo.

Körpergerüche empfinden wir als etwas Intimes, Animalisches, manchmal sogar Anrüchiges. Mit allen möglichen Mitteln kämpfen wir dagegen an, versuchen, sie so weit wie möglich zu tilgen und durch sozial akzeptierte Düfte zu überdecken. Das hat freilich mehr mit kultureller Prägung zu tun als mit grundlegenden Veranlagungen des Homo sapiens: Die biologisch-individuelle Duftnote stand in früheren Zeiten teils deutlich höher im Kurs, und manche naturnah lebenden Volksgruppen empfinden nicht einmal Fäkalien als unangenehm riechend.

Empfohlene Artikel

Verräterischer Körpergeruch

Fakt ist, dass unser Geruch weit mehr über uns preisgibt, als uns normalerweise bewusst ist: Er ist nicht nur von Mensch zu Mensch verschieden wie ein Fingerabdruck, sondern verrät auch viel über unsere Gemütslage und unseren Gesundheitszustand. So können Hunde schließlich wittern, ob ihr menschliches Gegenüber Angst hat, und mit spezieller Ausbildung können sie etwa bestimmte Tumorerkrankungen oder, bei Diabetikern, sich bedrohlich entwickelnde Blutzuckerwerte erschnüffeln. Zumindest rudimentär sind solche Wahrnehmungen auch Menschen möglich: Forschern vom Monell Chemical Senses Center in Philadelphia, USA gelang etwa der Nachweis, dass Menschen Bilder von Frauen unterschiedlich bewerten, je nachdem ob der Schweiß, an dem sie gleichzeitig rochen, durch Stress oder wegen rein körperlicher Anstrengung verursacht worden war.

12.45 Uhr: In der Kantine macht heute, nach einem kurzen Würgereflex beim Anblick des Fischgerichts, der Dinkelbratling das Rennen. Und für später am Tag wird noch ein Schokoriegel erstanden.

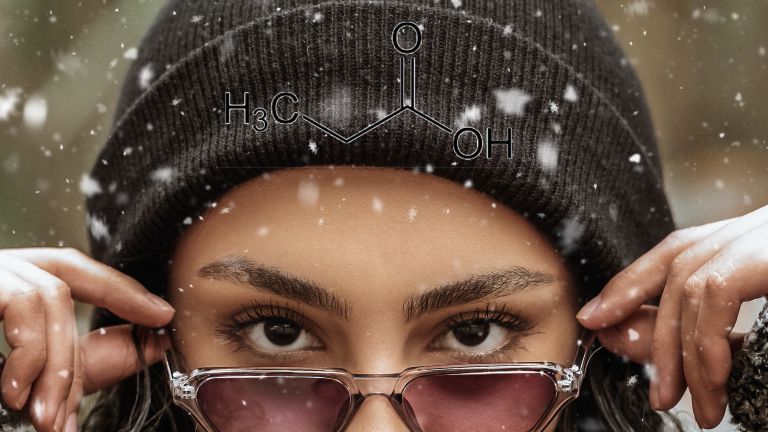

Im Vergleich zum Geruchssinn wirkt der Geschmackssinn recht spartanisch: Nach heutigem Wissensstand hat unsere Mundschleimhaut Rezeptoren für gerade mal fünf Grundgeschmacksrichtungen. Süß, salzig, sauer, bitter und das vollmundig-würzige „umami“ (Japanisch für köstlich) – und natürlich verschieden abgestufte Kombinationen davon: Mehr können die Geschmacksknospen nicht unterscheiden. Dass Essen trotzdem keineswegs langweilig sein muss, liegt daran, dass Geschmack viel mehr ist als das, was unser Geschmackssinn vermittelt. Die englische Sprache ist hier präziser, sie unterscheidet zwischen Geschmack und Geschmack: Während „taste“ für die reine fünfdimensionale Geschmacksempfindung steht, beschreibt „flavour“ den sehr viel differenzierteren Gesamteindruck. In diesen fließen vor allem Informationen des Geruchssinns mit ein, weil flüchtige Stoffe aus Nahrungsmitteln über den Rachenraum quasi von hinten in die Nase gelangen und unseren Geschmackseindruck entscheidend mitbestimmen. Aber auch Informationen wie Temperatur, Konsistenz oder Schmerz spielen für den „flavour“ eine Rolle. ▸ Das Geheimnis des Geschmackserlebens und ▸ Neurogastronomie – die neue Wissenschaft vom Geschmack.

Auch der Geschmackssinn ist ungewöhnlich stark mit Regionen im Gehirn verschaltet, die für Grundbedürfnisse, Emotionen und bestimmte Reflexe zuständig sind. Kein Wunder, hat es doch entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit und Vitalität unseres Körpers, dass wir ausreichend und das Passende essen und trinken. Entsprechend ist etwa die Lust auf Süßes angeboren: Diese Geschmacksempfindung wird in der Regel von kohlenhydrat- und damit energiereichen Nahrungsmitteln ausgelöst. Ebenso ist umami uneingeschränkt positiv, steht es doch (solange wir uns nicht mit Geschmacksverstärkern selbst betrügen) für proteinreiche Kost. Auf Salziges kann regelrechter Heißhunger entstehen, wenn dem Körper lebenswichtige Mineralien fehlen.

Nützliche Geschmacksaversionen

Saures und Bitteres sind dagegen zwiespältiger, werden etwa von Säuglingen abgelehnt. Auch das ist sinnvoll: Saures kann unreif oder verdorben sein, und viele für uns giftige Substanzen schmecken bitter. Wenn wir im Lauf des Lebens trotzdem an sauren Äpfeln oder Kaffee Gefallen finden, dann hat das mit Gewöhnungseffekten zu tun. Überhaupt gehen Ernährungspsychologen davon aus, dass es weitgehend von Gewöhnung abhängt, was wir mögen und was nicht. Diese individuelle Prägung beginnt schon im Bauch der Mutter. Geruchs- und Geschmacksstoffe erreichen über das Fruchtwasser die sich entwickelnden Sinne des Fetus. Präferenzen können aber auch plötzlich ins Gegenteil umschlagen: Wird uns nach einer bestimmten Mahlzeit schlecht, kann eine regelrechte Aversion gegen entsprechende Nahrung und Gerüche die Folge sein. Das funktioniert auch bei Tieren, und man kann es sich zunutze machen: Verfüttert man Schaffleisch-Köder, die mit einem Übelkeit erregenden Medikament präpariert sind, an Wölfe oder Kojoten, vergeht diesen die Lust, weiter Schafe zu reißen.

17.13 Uhr: Auf dem Weg nach Hause dringt aus einem geöffneten Fenster der Duft nach frischem Pflaumenkuchen – und plötzlich steht einem ganz lebhaft und real die Erinnerung vor Augen, wie der kleine Junge einst in Omas Backofen starrte und den Zwetschgen auf dem Hefeteig ungeduldig beim Garen zusah …

Auch mit dem Hippocampus, einem fürs Gedächtnis wichtigen Zentrum, sind die Riechzellen gut verschaltet. Das sorgt dafür, dass uns bestimmte Aromen regelrecht auf eine Zeitreise schicken können, indem sie besonders detaillierte Erinnerungen an früher erlebte Situationen hervorrufen. Dieser Mechanismus hat einen eigenen Namen, den er dem Schriftsteller Marcel Proust verdankt: Dessen Roman „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ beschreibt eine solche gedankliche Zeitreise, die von einer in Tee getunkten Madeleine (einem französischen Sandgebäck) ausgelöst wird – man spricht deshalb vom “Madeleine-Effekt”.

20.50 Uhr: Der zweijährige Sohn schläft zufrieden mit seinem Teddy im Arm ein – nun können die Eltern noch ein wenig die traute Zweisamkeit genießen …

Die Nase vermag uns Geborgenheit und Nähe zu vermitteln. Studien haben gezeigt, dass Babys und Mütter sich von Geburt an am Geruch identifizieren können. Viele Kleinkinder können ohne die Vertrautheit, die der vom Lieblingskuscheltier verströmte Duft vermittelt, kaum einschlafen. Und auch für Sympathien und Partnerwahl spielt Geruch eine Rolle, auch wenn hier längst nicht alle Detailfragen geklärt sind und der Einfluss wohl deutlich geringer ist als im Tierreich ▸ Kommunikation durch die Nase und ▸ Ein uraltes Programm.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Auch wenn in unserer bewussten Wahrnehmung Sehen, Hören und Fühlen meistens eine größere Rolle spielen, haben Riechen und Schmecken doch oft entscheidenden Einfluss auf unsere Entscheidungen ▸ Duftende Marken und auf unser Wohlbefinden. Das zeigen viele punktuelle Studien: So vermögen Lavendel- und Orangenaroma die Angst vorm Zahnarzt zu lindern. Und wir träumen tendenziell Erfreulicheres, wenn wir im Schlaf Rosenduft schnuppern, als wenn wir mit dem Geruch fauler Eier traktiert werden. Aber auch unsere eigene Erfahrung wird uns das bestätigen, wenn wir im Alltag öfter einmal bewusst hinriechen und hinschmecken.

Erstveröffentlichung am 27. November 2013

Letzte Aktualisierung am 6. September 2025