Die geteilten Gehirne

Den Balken zwischen den zwei Hirnhälften zu durchtrennen, das klingt nach einem schlechten Horrorfilm. Dabei hilft solch eine Split-Brain-Operation Patienten mit schwerer Epilepsie: Roger Sperry erforschte die Folgen und erhielt dafür den Nobelpreis.

Wissenschaftliche Betreuung: Prof. Dr. Axel Mecklinger

Veröffentlicht: 27.09.2012

Niveau: mittel

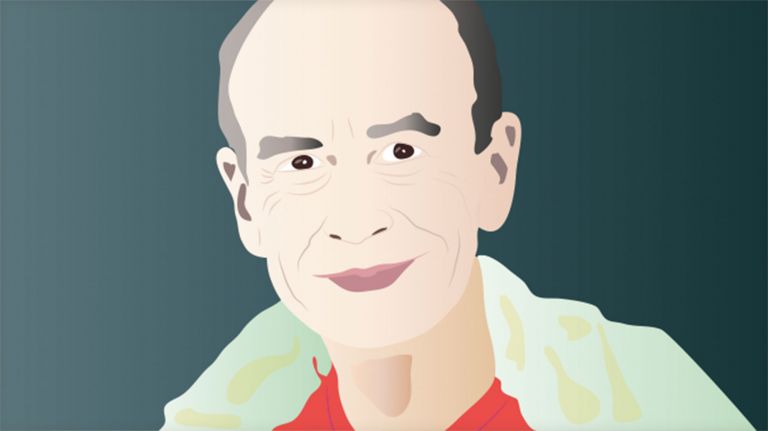

- Der US-amerikanische Neurobiologe Roger Sperry ließ 1961 – nach einigen Tierversuchen – als einer der ersten bei einem Menschen die Verbindung zwischen den beiden Hirnhälften durchtrennen: den Balken beziehungsweise das Corpus callosum.

- Diese Operation sollte bei Patienten mit schwerer Epilepsie verhindern, dass sich ein Anfall von einer Hirnhälfte in die andere überträgt. Auch heute noch wird das Verfahren bei Epilepsiepatienten angewendet.

- Sperry erforschte jahrelang, welche Folgen die Durchtrennung des Balkens für die Patienten hatte und was sich daraus über die Spezialisierung der Hirnhälften erfahren ließ. Dafür bekam er 1981 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin.

„Manch einer von Sperrys Verehrern glaubt, dass er den Nobelpreis für die falsche Arbeit bekommen hat oder dass er sogar einen zweiten Preis verdient hätte“, schrieb die Neurophysiologin Bernice Grafstein in einem Portrait über Roger Sperry. Wie sich die Organisation des Nervensystems im Verhalten offenbart, sei Sperrys eigentliches Forschungsinteresse gewesen – die Split-Brain-Operationen seien nur ein Teil gewesen, ein Mittel zum Zweck. Sperry arbeitete vor allem mit Affen, Fischen, Katzen, Ratten und Salamandern. Sperry leitete zum Beispiel motorische Nervenbahnen um, die den linken Fuß einer Ratte anregen. Dieser Fuß bewegte sich dann, wenn der andere Fuß – der rechte – angeregt wurde. Weder Erfahrung noch Training konnten die unangemessene Reaktion ändern. In einem anderen Experiment tauschte Sperry die Nervenfasern für die Muskeln in den Hinterbeinen. Daraufhin streckte sich das Bein statt einzuknicken, wenn der Fuß verletzt wurde. Bei Salamandern schnitt Sperry die Sehnerven durch und drehte die Augäpfel um 180 Grad. Bei Salamandern wachsen die Sehnerven nach – doch für den Rest ihres Lebens sahen die Tiere alles auf den Kopf stehend. Die Nervenverbindung sei unter genetischer Kontrolle wiederhergestellt worden.

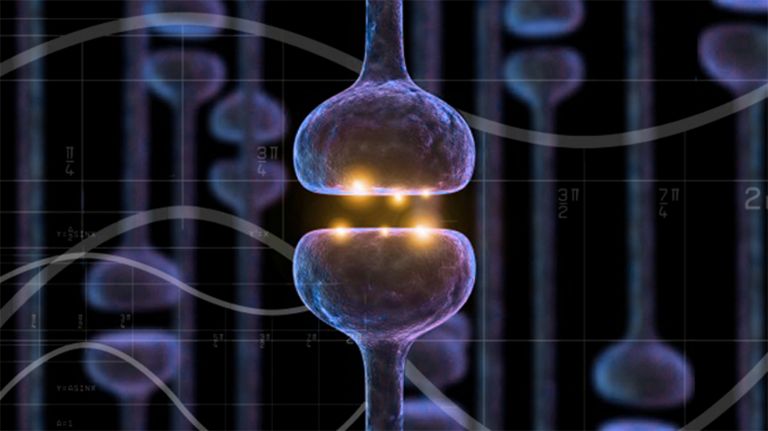

Anfang der 1960er im White Memorial Medical Center in Los Angeles: Eine kreischende Säge öffnet die Schädeldecke. Eine dünne Pinzette arbeitet sich Zentimeter um Zentimeter in der Furche zwischen den beiden Hirnhälften vor und trifft auf einen Widerstand, so gering, dass es sich anfühlt, als ob das Instrument in weiche Butter sticht. Bei dem Widerstand handelt es sich allerdings um die Verbindung zwischen den beiden Hirnhälften: Der Balken, das Corpus callosum (Das Corpus callosum), wird gerade durchschnitten. 200 Millionen Nervenfasern werden dabei gestutzt.

Der amerikanische Neurobiologe Roger Sperry ließ als einer der ersten die Verbindung zwischen den Hirnhälften in den Köpfen von Menschen trennen, die unter Epilepsie litten. „Dass wir heute damit Patienten mit besonders schwerer Epilepsie tatsächlich helfen können, ist der Verdienst von Roger Sperry“, sagt Karl Rössler, Neurochirurg und Oberarzt an der Universitätsklinik Erlangen. Den Balken zu durchtrennen, höre sich allerdings dramatischer an, als es wirklich ist. „Zum einen wird solch eine Operation, die Callosotomie, in Deutschland schätzungsweise nur ein Dutzend Mal pro Jahr durchgeführt. Zum anderen helfen wir damit den Patienten, dass bei einem epileptischen Anfall keine Stromimpulse mehr von einer Hirnhälfte in die andere geleitet werden.“

Wie Roger Sperry feststellte, konnten die Patienten mit den halbierten Gehirnen nach den Operationen endlich ohne die mitunter lebensbedrohlichen Anfälle leben. Manche dieser so genannten Split-Brain-Patienten verhielten sich nun jedoch merkwürdig, berichtete Sperrys Assistent Michael Gazzaniga: Bei einem Patienten wollte die rechte Hand die Hose hochziehen, die linke Hand wollte die Hose herunterziehen. In einem anderen Fall war ein Mann verärgert über seine Frau und griff sie mit der linken Hand an, während die rechte Hand zugleich versuchte, die Frau zu schützen. Und als ein weiterer Patient gefragt wurde, was er einmal werden möchte, schrieb der Mann erst mit der linken Hand: „Autorennfahrer“ – und dann mit der rechten Hand: „Konstrukteur“.

Corpus callosum

Balken/Corpus callosum/corpus callosum

Als größte Kommissur (Verbindung im Gehirn) verbindet das Corpus callosum (Balken) die beiden Großhirnhemisphären. Es besteht aus 250 Millionen Nervenfasern und dient dem Informationsaustausch.

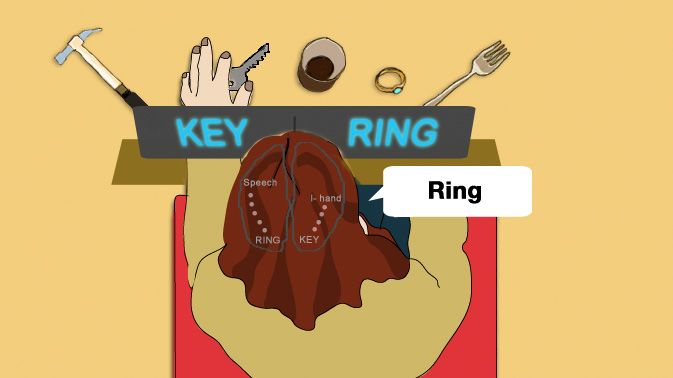

Aus einem Hirn werden zwei

Sperry und Gazzaniga entwickelten daraufhin Tests, um die Folgen der Split-Brain-Operationen näher zu untersuchen. Sie setzten die Operierten vor zwei Bildschirme. Die Patienten mussten zunächst einen Punkt in der Mitte fixieren. Anschließend präsentierte man ihnen vor dem rechten Bildschirm ganz kurz das Bild einer Tasse. Die Patienten berichteten eine Tasse gesehen zu haben. Als jedoch auf dem linken Bildschirm das Bild einer Gabel erschien, konnten sie diese nicht benennen. Mit der linken Hand konnten sie allerdings das Wort aufschreiben, in einer Liste auf das richtige Wort tippen oder die Gabel durch Fühlen unter mehreren verdeckten Gegenständen heraussuchen. Fragte man die Patienten anschließend, was sie da niedergeschrieben hatten, hatten sie keine Ahnung.

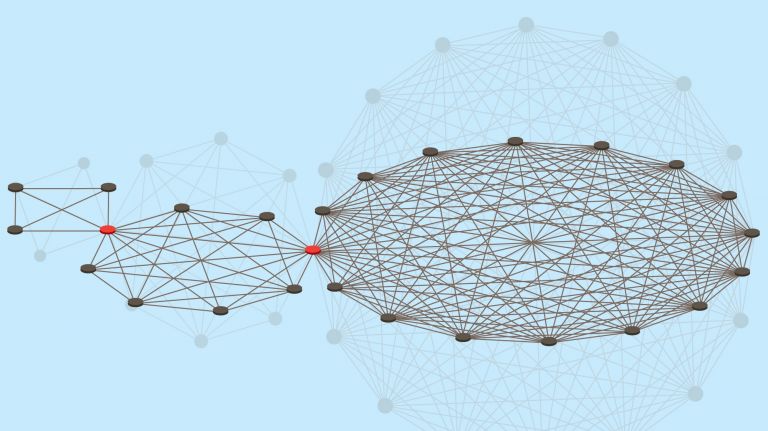

Sperry schlussfolgerte: Die Hirnhälften sind außerordentlich spezialisiert. Die linke Seite sei eher für Analytisches und Sprachliches zuständig, die rechte Seite sei besser in räumlicher Wahrnehmung und Musik. Heute ist allseits bekannt, dass die zwei Hirnhälften unterschiedlich spezialisiert sind und dass im Hirn vieles über Kreuz läuft. So werden etwa die Inhalte des linken Gesichtsfeldes in der rechten Hemisphäre verarbeitet und Rechtshänder schreiben mit der linken Hirnhälfte. Bei Split-Brain-Patienten können die beiden Hirnhälften jedoch nicht mehr miteinander kommunizieren. Die Informationen aus dem linken Gesichtsfeld gelangen so nur in die rechte Hirnhemisphäre. Umso erstaunlicher ist, dass Patienten trotzdem die nur dem linken Gesichtsfeld präsentierte Gabel mit einem Begriff auf einer Liste verbinden konnten: Ihre rechte Hirnhälfte sei doch nicht „Wort-blind“ noch „Wort-stumm“ – nur nicht so sprachbegabt wie die linke Hirnhälfte.

Vor gut einem halben Jahrhundert waren diese Entdeckungen von Roger Sperry, seinem Assistenten Gazzaniga und dem Neurochirurgen Joseph Bogen revolutionär. „Die damalige neurologische Doktrin war sogar so stark, dass Doktor Bogen sich gezwungen sah, für sein gutes Gewissen seinen Namen von unserem ersten wissenschaftlichen Aufsatz über die Sprache der Split-Brain-Patienten zu löschen“, sagte Roger Sperry später.

Wahrnehmung

Wahrnehmung/Perceptio/perception

Der Begriff beschreibt den komplexen Prozess der Informationsgewinnung und –verarbeitung von Reizen aus der Umwelt sowie von inneren Zuständen eines Lebewesens. Das Gehirn kombiniert die Informationen, die teils bewusst und teils unbewusst wahrgenommen werden, zu einem subjektiv sinnvollen Gesamteindruck. Wenn die Daten, die es von den Sinnesorganen erhält, hierfür nicht ausreichen, ergänzt es diese mit Erfahrungswerten. Dies kann zu Fehlinterpretationen führen und erklärt, warum wir optischen Täuschungen erliegen oder auf Zaubertricks hereinfallen.

Hemisphäre

Hemisphäre/-/hemisphere

Großhirn und Kleinhirn bestehen aus je zwei Hälften – der rechten und der linken Hemisphäre. Im Großhirn sind sie verbunden durch drei Bahnen (Kommissuren). Die größte Kommissur ist der Balken, das Corpus callosum.

Gesichtsfeld

Gesichtsfeld /-/field of view

Der Bereich der Außenwelt, der bei ruhiger Kopfhaltung und geradem Blick wahrgenommen werden kann. Beim Menschen beträgt er in der Horizontalen ca. 180°, in der Vertikalen ca. 60°. Hasen erreichen durch ihre seitlich gestellten Augen 360°, wobei das binokulare Gesichtsfeld – also die Schnittmenge beider Augen – nur 30° umfasst.

Empfohlene Artikel

Mit Geduld zum Nobelpreis

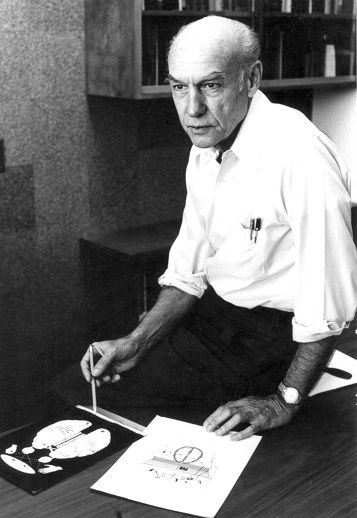

Sperry selbst ließ sich nicht beirren. Er war überzeugt von seiner Arbeit – und geduldig. Tagelang soll er in seinem Büro gesessen haben, die Füße auf dem Tisch, den Blick ins Leere gerichtet – nachdenkend. Jahrelang sollen wissenschaftliche Aufsätze in der Schublade gelegen haben, weil Sperry erst noch weitere Tests durchführen wollte, um Argumente für die Diskussion belegen zu können.

1981 schließlich – 20 Jahre nach der ersten Split-Brain-Operation an einem Menschen – wurde Sperry mit einem Nobelpreis in der Kategorie Physiologie oder Medizin geehrt: „für seine Entdeckungen bezüglich der funktionellen Spezialisierung der zerebralen Hemisphären“, wie das Komitee begründete. Fast eine Ironie des Schicksals: Roger Sperry bekam nur einen halben Nobelpreis – die andere Hälfte ging an David Hubel und Torsten Wiesel, zwei Neurobiologen, die sich mit dem System der Sehwahrnehmung beschäftigt hatten.

„Das große Vergnügen und das Gefühl in meinem rechten Hirn sind mehr als mein linkes Hirn die Worte finden kann, um Ihnen das zu sagen.“ Mit diesen Worten endete Sperrys Nobelpreis-Rede. Er hielt sie jedoch nicht selbst, sondern ließ sie von einem Kollegen verlesen – weil er aus gesundheitlichen Gründen nicht bei der Nobelpreis-Übergabe in Schweden dabei sein konnte.

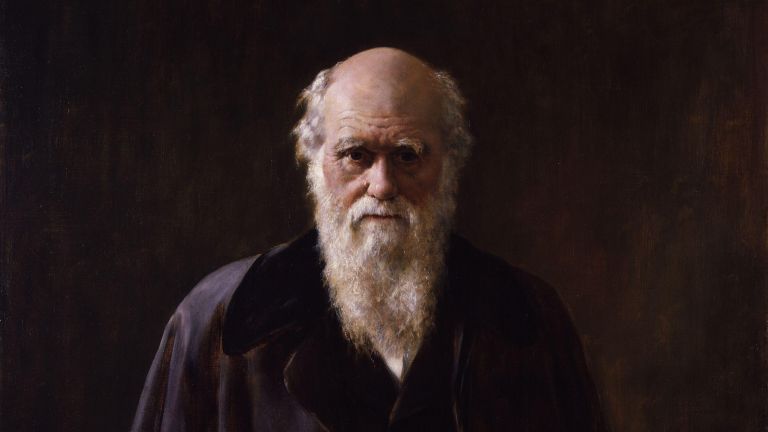

Menschlich gesehen galt Sperry als mürrisch, wortkarg und bald auch als ein wenig seltsam. Fotos aus dieser Zeit zeigen einen schmalen Mann mit schütterem Haar und weißem Bart. „Jene, die ihn nicht lange kannten, vermuteten, dass er nun religiös geworden sei, wie so viele andere olle Alte“, berichtet der Weggefährte und Neurochirurg Bogen von einer Party zu Ehren Sperrys Auszeichnung. Immerhin war Sperry mittlerweile 68 Jahre alt und philosophierte darüber, wie Gehirn, Wahrnehmung und Wirklichkeit zusammenhingen. Sperry glaubte, dass das Bewusstsein zwar mit dem Gehirn eng verwoben sei, man es aber nicht auf dieses reduzieren könne. Letztlich weise es Eigenschaften auf, die man nicht durch Eigenschaften des Gehirns erklären könne. Ein paar Jahre nach der Nobelpreis-Party gaben selbst die älteren Professoren, die nun mittlerweile fast 40 Jahre Sperrys Freunde waren, es auf, „die Philosophie seiner späten Jahre“ zu verteidigen oder zumindest zu verstehen.

Wahrnehmung

Wahrnehmung/Perceptio/perception

Der Begriff beschreibt den komplexen Prozess der Informationsgewinnung und –verarbeitung von Reizen aus der Umwelt sowie von inneren Zuständen eines Lebewesens. Das Gehirn kombiniert die Informationen, die teils bewusst und teils unbewusst wahrgenommen werden, zu einem subjektiv sinnvollen Gesamteindruck. Wenn die Daten, die es von den Sinnesorganen erhält, hierfür nicht ausreichen, ergänzt es diese mit Erfahrungswerten. Dies kann zu Fehlinterpretationen führen und erklärt, warum wir optischen Täuschungen erliegen oder auf Zaubertricks hereinfallen.

Wie alles anfing

Der erstaunliche Lebensweg Sperrys war noch nicht abzusehen, damals, am 20. August 1913, als er in Connecticut geboren wurde. Der Vater war Banker, die Mutter unterrichtete in einer Berufsschule. Als Sperry elf Jahre alt war, starb der Vater und die Mutter wechselte an die örtliche High School. Sperry war sportlich, spielte Baseball, American Football, war Kapitän des Basketball-Teams. Zugleich war er so gebildet, dass er ein Stipendium für das Oberlin College in Ohio bekam. Hier konnte er seiner zweiten Leidenschaft nachgehen: Englische Lyrik aus dem 17. Jahrhundert. 1935 erhielt Sperry einen Bachelor in Englisch. Er hängte zwei Jahre Psychologie-Studium an, wechselte dann in die Zoologie und bekam 1941 in Chicago einen Doktor-Titel. Anschließend forschte er an der Elite-Universität Harvard und kam 1954 schließlich ans California Institute of Technology (Caltech) in Pasadena. Bereits in den späten 1950ern durchtrennte Roger Sperry zusammen mit seinem Doktoranden Ronald Myers die Hemisphäre von Katzen, um die Funktion des Corpus Calosums zu untersuchen.

Als Sperry am 17. April 1994 starb, mit Auszeichnungen hochdekoriert, verheiratet und Vater zweier Kinder, da war das Verfahren der Balkendurchtrennung längst verfeinert. „Bei Epilepsie-Patienten wird weiterhin fast der gesamte Balken durchtrennt“, sagt Neurochirurg Rössler. „Wir nutzen das Verfahren aber mittlerweile auch bei Tumoren im Hirnkammersystem, also im Inneren des Gehirns. Über den Spalt und den Balken zwischen den Hirnhälften kommen wir gut an die Tumore heran.“ Es gehe also nicht darum, den Balken zu durchtrennen, sondern im Gegenteil nur so wenig Fasern wie möglich zu verletzen. Ein Schnitt von einem halben Zentimeter reiche, dann spreize man den Schlitz auf zwei bis drei Zentimeter auf, die man für den Zugang braucht. Das Prozedere sei nicht bedrohlich, die Patienten würden sich nicht verändern wie Sperrys Split-Brain-Patienten, sagt Rössler. Sein Fazit: „Sperry hat wirklich einen Meilenstein für die Neurochirurgie gelegt.“

Hemisphäre

Hemisphäre/-/hemisphere

Großhirn und Kleinhirn bestehen aus je zwei Hälften – der rechten und der linken Hemisphäre. Im Großhirn sind sie verbunden durch drei Bahnen (Kommissuren). Die größte Kommissur ist der Balken, das Corpus callosum.

zum Weiterlesen:

- Website zu Roger Sperry; URL:http://rogersperry.org/ [Stand: 03.2002]; zur Webseite.

- Roger Sperry und der Nobelpreis von 1981; URL: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1981/index.html [Stand: 28.01.2013]; zur Webseite.