Auf der Spur der Gefühle

Es ähnelt der Frage, ob zuerst die Henne oder das Ei da war: Wie hängen bei Emotionen Gefühl, körperliche Reaktion und kognitive Bewertung der Situation voneinander ab? In der Geschichte der Emotionsforschung gibt es dazu widersprüchliche Theorien.

Wissenschaftliche Betreuung: Prof. Dr. Alfons Hamm

Veröffentlicht: 18.07.2018

Niveau: mittel

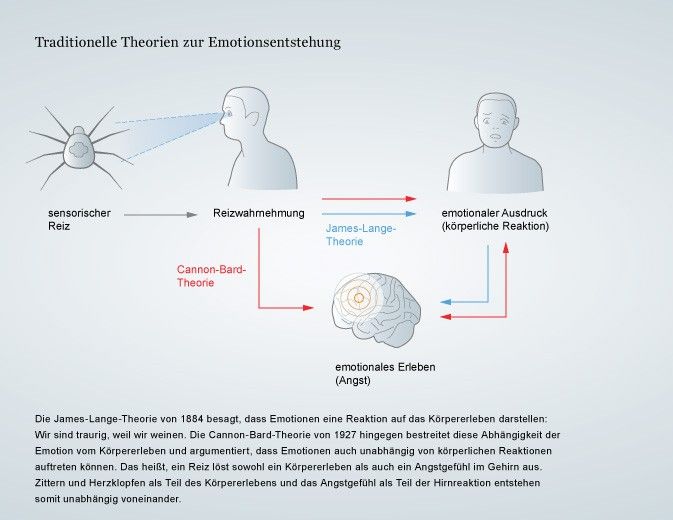

- Die James-Lange-Theorie von 1884 postuliert, dass wir Emotionen spüren, weil wir körperlich erregt sind: Wir sind wütend, weil wir schlagen. Sie wird von der Cannon-Bard-Theorie von 1927 widerlegt.

- Die Zwei-Faktoren-Theorie aus den 1960er Jahren geht davon aus, dass Gefühle nur dann entstehen, wenn neben einer körperlichen Reaktion auch eine kognitive Verarbeitung erfolgt: Wir sind ängstlich, weil wir die Situation als angstauslösend wahrgenommen haben.

- Das Konzept der unbewussten Emotion schließlich besagt, dass Emotionen über zwei getrennte Wege unbewusst entstehen: Wir sind verzweifelt, weil erst die Amygdala und dann der Cortex das entsprechende Signal an Gehirn und Körper senden.

Cannon-Bard-Theorie

Cannon-Bard-Theorie/-/Cannon-Bard-theory

Eine Emotionstheorie von Walter Cannon und Philip Bard aus dem Jahr 1927/1928, die – im Gegensatz zur James-Lange-Theorie von 1884/85– davon ausgeht, dass Emotionen unabhängig vom Emotionsausdruck sind und durch den Thalamus entstehen. D.h., dass bei einem lauten Knall das subjektive Gefühl der Angst parallel mit dem Zittern oder Herzrasen auftritt, nicht auf Grund voneinander. Sie wird auch als „Theorie der zentralen neuralen Prozesse“ bezeichnet.

Amygdala

Amygdala/Corpus amygdaloideum/amygdala

Ein wichtiges Kerngebiet im Temporallappen, welches mit Emotionen in Verbindung gebracht wird: es bewertet den emotionalen Gehalt einer Situation und reagiert besonders auf Bedrohung. In diesem Zusammenhang wird sie auch durch Schmerzreize aktiviert und spielt eine wichtige Rolle in der emotionalen Bewertung sensorischer Reize. Darüber hinaus ist sie an der Verknüpfung von Emotionen mit Erinnerungen, der emotionalen Lernfähigkeit sowie an sozialem Verhalten beteiligt. Die Amygdala – zu Deutsch Mandelkern – wird zum limbischen System gezählt.

Cortex

Großhirnrinde/Cortex cerebri/cerebral cortex

Cortex bezeichnet eine Ansammlung von Neuronen, typischerweise in Form einer dünnen Oberfläche. Meist ist allerdings der Cortex cerebri gemeint, die äußerste Schicht des Großhirns. Sie ist 2,5 mm bis 5 mm dick und reich an Nervenzellen. Die Großhirnrinde ist stark gefaltet, vergleichbar einem Taschentuch in einem Becher. So entstehen zahlreiche Windungen (Gyri), Spalten (Fissurae) und Furchen (Sulci). Ausgefaltet beträgt die Oberfläche des Cortex ca 1.800 cm2.

Es wirkt wie ein klarer Fall: Wir weinen, weil wir traurig sind. Wir bewerten eine Situation, diese löst in uns ein Gefühl aus, daraufhin reagiert der Körper – oder? Auf den US-amerikanischen Psychologen und Philosophen William James wirkte diese „Reihenfolge der Vernunft“, wie er es nannte, nicht so eindeutig. Treten Emotionen nicht manchmal unabhängig von einer Bewertung auf? So reagieren manche Menschen panisch auf Spinnen, obwohl sie wissen, dass die nützlichen Achtbeiner in ihrem Land ungefährlich sind.

Erst Körper, dann Bewusstsein: die James-Lange-Theorie

In dem 1884 erschienenen Aufsatz „What is an emotion?“ stellte James deshalb eine andere Theorie auf – fast zeitgleich mit einer Schrift des dänischen Physiologen Carl Lange, der unabhängig von James eine ganz ähnliche These formulierte. Die Ideen der beiden Forscher sind heute als James-Lange-Theorie der Emotionen bekannt. Ihr zufolge löst ein Reiz nicht erst die Emotion aus, sondern hat unmittelbar körperliche Vorgänge zur Folge, die so genannte physiologische Aktivierung. Erst im zweiten Schritt entsteht die Emotion, indem wir die Veränderung im Körper wahrnehmen: „Die Vernunft legt die Behauptung nahe, wir seien traurig, weil wir weinen, zornig, weil wir schlagen, ängstlich, weil wir zittern“, schreibt James in seinem Aufsatz.

Da er selbst gegen depressive Gefühle kämpfte, machte James ein Rezept aus seiner Theorie: “Um gut gelaunt zu sein (…), schaue gut gelaunt um dich und verhalte dich so, als ob die gute Laune schon da wäre!” Neuere Versuche zur Wirkung von Gesichtsausdrücken auf das Gefühlserleben zeigen, dass dieses Vorgehen tatsächlich funktionieren kann. Ebenso konnten Studien nachweisen, dass der Mensch die eigenen körperlichen Empfindungen wie Erregung oder Zittern zumindest teilweise wahrnehmen kann.

Körper und Bewusstsein: die Cannon-Bard-Theorie

Trotzdem erntete die Theorie Anfang des vorigen Jahrhunderts heftige Kritik. In einer 1927 erschienenen Arbeit argumentierte der US-amerikanische Physiologe Walter Cannon mit Versuchen an Tieren, deren Rückenmark durchtrennt wurde. Obwohl ihr Körpergefühl weitgehend ausgeschaltet war, zeigten sie offensichtlich emotionale Reaktionen – eine Tatsache, die der James-Lange-Theorie zufolge nicht sein dürfte. Ein weiterer Kritikpunkt: Aus dem körperlichen Zustand lasse sich nicht sicher auf die Emotion schließen. Schließlich treten etwa Herzklopfen, Schwitzen und Magen-Darm-Störungen nicht nur bei Angst auf, sondern auch bei anderen Emotionen wie Wut – oder aus ganz anderen Gründen, etwa wegen Fiebers.

Cannon und später sein Fachkollege Philip Bard schlossen daraus, dass weder das bewusste Gefühl von der körperlichen Reaktion abhängig sein könne noch umgekehrt. Der Cannon-Bard-Theorie zufolge entsteht beides gleichzeitig: Der Reiz werde einerseits zum Cortex geleitet, wo er das Gefühl auslöst, andererseits ins vegetative Nervensystem, wo er die physiologische Reaktion hervorruft. Heutige Befunde sprechen allerdings gegen die Argumente von Cannon und Bard: Die physiologischen Reaktionen bei Angst und Wut, ergaben Untersuchungen, lassen sich doch unterscheiden. Und vom Hals abwärts gelähmte Patienten berichten, dass ihre Gefühlsintensität abgenommen habe.

Wenn nun die Emotion nicht allein von körperlichen Reaktionen ausgelöst wird, wie es James und Lange glaubten, der Körper aber im Gegensatz zur Theorie von Cannon und Bard anscheinend dennoch einen Einfluss auf unser Gefühlsleben hat – wie kann man die Entstehung unserer Gefühle dann erklären?

Cannon-Bard-Theorie

Cannon-Bard-Theorie/-/Cannon-Bard-theory

Eine Emotionstheorie von Walter Cannon und Philip Bard aus dem Jahr 1927/1928, die – im Gegensatz zur James-Lange-Theorie von 1884/85– davon ausgeht, dass Emotionen unabhängig vom Emotionsausdruck sind und durch den Thalamus entstehen. D.h., dass bei einem lauten Knall das subjektive Gefühl der Angst parallel mit dem Zittern oder Herzrasen auftritt, nicht auf Grund voneinander. Sie wird auch als „Theorie der zentralen neuralen Prozesse“ bezeichnet.

Cortex

Großhirnrinde/Cortex cerebri/cerebral cortex

Cortex bezeichnet eine Ansammlung von Neuronen, typischerweise in Form einer dünnen Oberfläche. Meist ist allerdings der Cortex cerebri gemeint, die äußerste Schicht des Großhirns. Sie ist 2,5 mm bis 5 mm dick und reich an Nervenzellen. Die Großhirnrinde ist stark gefaltet, vergleichbar einem Taschentuch in einem Becher. So entstehen zahlreiche Windungen (Gyri), Spalten (Fissurae) und Furchen (Sulci). Ausgefaltet beträgt die Oberfläche des Cortex ca 1.800 cm2.

Empfohlene Artikel

Die Bedeutung der Bewertung: Zwei-Faktoren-Theorie

Eine weitere Diskussionsfront eröffneten Anfang der 1960er die US-amerikanischen Sozialpsychologen Stanley Schachter und Jerome Singer. Sie brachten neben Gefühl und körperlicher Aktivierung auch noch Kognitionen ins Spiel, also Gedanken, Interpretationen, Bewertungen. Schachters Zwei-Faktoren-Theorie besagt, dass Emotionen neben einer körperlichen Reaktion – die bei jeder Emotion gleich sein kann, da sie nur die Stärke des Gefühls bestimmt – auch eine Kognition voraussetzen: Die Situation muss als emotionsauslösend interpretiert werden.

Schachter und Singer machten einen komplexen Versuch, der diese Theorie bestätigte. Wiederholungen durch andere Wissenschaftler brachten aber widersprüchliche Resultate. Manche Aspekte der Zwei-Faktoren-Theorie gelten dennoch als gefestigt. Etwa der so genannte Erregungstransfer: Ist ein Proband durch Sport oder eine gerade durchlebte Emotion körperlich aktiviert, steigert dies die Intensität nachfolgender, anderer Emotionen.

Auflösung der Widersprüche: Konzept der unbewussten Emotionen

Die Kontroverse um die Reihenfolge von Kognition und Emotion setzte sich fort, weitere Theorien entstanden. 1989 gelang es jedoch dem US-amerikanischen Neurowissenschaftler Joseph LeDoux, mit einem neurobiologisch fundierten Modell der Emotionsentstehung die scheinbar widersprüchlichen Positionen aufzulösen.

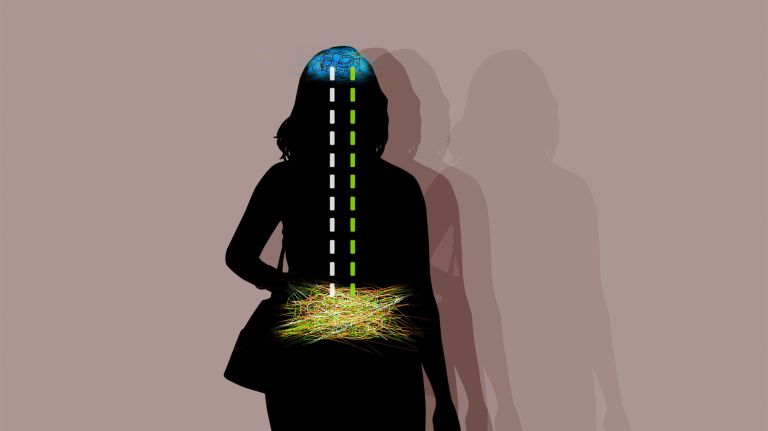

Demzufolge werden emotionale Reize auf zwei unterschiedlichen Wegen im Gehirn verarbeitet. Auf dem kürzesten Wege gelangt die Information blitzschnell in das Gehirn und aktiviert defensive oder appetitive Verhaltensanpassungen ohne, dass ein bewusstes Gefühlserleben auftreten muss. Darüber hinaus existiert noch ein zweiter, langsamerer Weg über die Großhirnrinde, wo der Auslöser kognitiv bewertet wird, und erst dann wird die emotionale Reaktion aktiviert.

Die Schlüsselrolle bei alledem kommt der Amygdala zu. Sie filtert relevante Umweltereignisse heraus und initiiert jeweils körperliche Anpassungsprozesse. Das alles geht – jedenfalls zunächst – ohne bewusstes Gefühlserleben vonstatten. In LeDoux‘ Worten: “Das Gehirn weiß wesentlich mehr über die Welt als Sie selbst.” Schließlich hielt LeDoux fest, die ganzen beschriebenen Prozesse seien nicht von äußeren Reizen abhängig, sondern könnten auch allein durch Gehirnaktivitäten ausgelöst werden.

Somit ist das Bild nun stimmig, wie einfache und komplexere Emotionen entstehen können – unabhängig vom Bewusstsein, aber unter Einbeziehung kognitiver Prozesse. Auch mehrstufige Reaktionen lassen sich so erklären: Etwa, wenn nach dem unmittelbaren Herzklopfen beim Anblick der Spinne die Erleichterung folgt, weil klar wird, dass es sich nur um ein Gummitier handelt. Trotzdem ist anzunehmen, dass auch dieses kurz skizzierte Konzept weiter entwickelt wird.

Amygdala

Amygdala/Corpus amygdaloideum/amygdala

Ein wichtiges Kerngebiet im Temporallappen, welches mit Emotionen in Verbindung gebracht wird: es bewertet den emotionalen Gehalt einer Situation und reagiert besonders auf Bedrohung. In diesem Zusammenhang wird sie auch durch Schmerzreize aktiviert und spielt eine wichtige Rolle in der emotionalen Bewertung sensorischer Reize. Darüber hinaus ist sie an der Verknüpfung von Emotionen mit Erinnerungen, der emotionalen Lernfähigkeit sowie an sozialem Verhalten beteiligt. Die Amygdala – zu Deutsch Mandelkern – wird zum limbischen System gezählt.

zum Weiterlesen:

Brown, M. Th, Fee, E.: Walter Bradford Cannon. Pionier Physiologist of Human Emotions. American Journal of Public Health. 2002; 92 (10):1594 — 1595 (zum Text).

Veröffentlichung am: 14.08.2011

Aktualisierung am: 18.07.2018