Stress lass nach!

Ob wir gestresst durch die Welt gehen oder alles an uns abperlen lassen, ist auch eine Persönlichkeitsfrage. Dahinter stecken Genetik und Erfahrungen ganz früh wie auch später im Leben. Zumindest auf letztere lässt sich Einfluss nehmen.

Wissenschaftliche Betreuung: Prof. Birgit Derntl

Veröffentlicht: 01.09.2025

Niveau: leicht

- Der Umgang mit Stress ist individuell und hängt von der Persönlichkeit ab. Diese wiederum wird ungefähr zur Hälfte genetisch bestimmt, der Rest ist Erfahrungssache.

- Schon der Stress, den die Mutter während der Schwangerschaft erlebt, kann sich auf das Stresssystem des heranwachsenden Kindes auswirken Aber auch nach der Geburt formen Erfahrungen lebenslang die Stressanfälligkeit.

- Extremer Stress kann die psychische Gesundheit nachhaltig beeinträchtigen. Es drohen etwa posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen, Angsterkrankungen und Vorläufer von Psychosen.

- Die psychische Widerstandskraft gegen Stress – auch Resilienz genannt – lässt sich trainieren, zum Beispiel mit Achtsamkeitsübungen, Entspannung oder Hypnose. Auch Ernährung, Sport, Zeit in der Natur und soziale Netzwerke können helfen, stressresilienter zu werden.

Wenn das Leben mitunter so hektisch wirkt, dass man sich kaum vorstellen kann, wie es gelingen soll, Stressquellen zu entkommen und Resilienz zu trainieren, dann stimmt das vielleicht einfach. Über den modernen Alltag sagt die Psychologin Veronika Engert: „Auch Menschen mit guten Erfahrungen sind gestresst. Wir machen so viel gleichzeitig und erleben so viele soziale Situationen, in denen wir bewertet werden. Soziale Medien hämmern das noch eindrücklicher ins Hirn, sodass man schnell denken kann, man ist nicht genug.“ Die gute Nachricht lautet: mit der Zeit wird das oft wieder besser. Laut einer Langzeitstudie mit über 3000 Erwachsenen nimmt sowohl die Anzahl der täglichen Stressfaktoren als auch die Reaktivität der Menschen auf diese Belastungen mit zunehmendem Alter ab. 50-Jährige fühlen sich im Vergleich zu 25-Jährigen seltener gestresst und nehmen selbst stressige Tage leichter. Mögliche Erklärungen: Jüngere Menschen müssen sich noch häufiger bewerten lassen, stärker behaupten, eventuell Kinder und Job oder Ausbildung gleichzeitig jonglieren und können noch nicht auf so viel Lebenserfahrung zurückgreifen, die sie dabei unterstützt, Herausforderungen zu meistern. Ältere ruhen womöglich mehr in sich selbst und haben auch mehr Ressourcen, um sich Entlastungen im Alltag, Auszeiten und Dinge und Aktivitäten, die ihnen gut tun, zu gönnen.

Stress kann nicht nur ansteckend wirken (siehe Haupttext) sondern auch rosa Brillen zerkratzen. In einer Studie mit frisch verheirateten Paaren fiel Personen, die kürzlich viel Stress erlebt hatten, häufiger auf, wenn ihre Angetrauten sich negativ verhielten. Neuvermählte, die ungestresst durch die Flittermonate kamen, sahen hingegen eher über Fisimatenten hinweg. Das liegt vermutlich daran, dass Stress kognitive und emotionale Ressourcen erschöpft, die sonst für einen wohlwollendere Auseinandersetzung mit dem oder der Liebsten zur Verfügung stünden. Stress schärft zudem die Aufmerksamkeit für Bedrohungen und erschwert es, die Perspektive anderer einzunehmen, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, negative Erlebnisse in der Beziehung wahrzunehmen und positive Signale oder Bedürfnisse des Partners oder der Partnerin zu übersehen. Hier könnten Achtsamkeitsübungen zur Stärkung der Perspektivübernahmefähigkeit und zur Generierung positiver Gefühle nicht nur helfen, den eigenen Stress zu reduzieren (siehe Haupttext), sondern auch negative Auswirkungen auf die Beziehung mildern.

Empfohlene Artikel

In den Disney-Comics torkelt Donald Duck, der cholerische Enterich, von einem Missgeschick und Wutausbruch zum nächsten, während sein Cousin Gustav Gans scheinbar frei von Widrigkeiten und vom Glück verwöhnt souverän durch den Tag gleitet. Ganz so überzogene Pechvögel und Glückspilze wie die zwei Bewohner Entenhausens mögen im echten Leben selten sein. Doch auch Menschen unterscheiden sich sehr darin, wie sie mit möglichen Stressquellen umgehen und wie intensiv sie Stress wahrnehmen. Fast jeder wird Mitmenschen kennen, die auch in angespannten und herausfordernden Situationen gelassen und motiviert bleiben, Rückschläge schnell überwinden oder sogar Gemeinheiten an sich abperlen lassen können. Anderen wiederum schlagen eine erhöhte Arbeitsbelastung, zwischenmenschliche Spannungen oder zu viel Krach, Licht oder Unruhe so sehr aufs Gemüt, dass sie sich schnell gestresst fühlen und entsprechend reagieren.

Unterschiedliche Stresswahrnehmung: Vom Glückspilz zum Pechvogel

Was steckt hinter solchen Unterschieden? Um dieser Frage nachzugehen, werteten Jing Luo von der Northwestern University in Chicago und Kollegen in einer Metastudie Daten zum Stressempfinden von über 15.0000 Menschen im Alter von 10 bis 79 Jahren aus. Sie berücksichtigten dabei fünf Persönlichkeitsmerkmale: Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus. Die Zusammenhänge waren zwar insgesamt nur schwach, doch es überrascht kaum, dass vor allem Neurotizismus und Stressempfindlichkeit oft Hand in Hand gehen. Personen mit einer hohen Ausprägung an Neurotizismus sind häufiger ängstlich, nervös oder angespannt und empfinden diese Emotionen auch stärker als andere Menschen. Sie fühlen sich zudem leicht unsicher oder verlegen. Gleichzeitig neigen sie auch zu hohem subjektiven Stresserleben und reagieren körperlich stärker auf Stressfaktoren. Menschen mit einer niedrigen Ausprägung von Neurotizismus fühlen sich hingegen auch in potenziell stressigen Momenten eher ruhig, zufrieden, stabil, entspannt und sicher und erleben weniger negative Gefühle. Auch hohe Werte bei Extraversion, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit gehen mit größerer Widerstandskraft gegen Stress einher. Stark vereinfacht könnte man also sagen: Wer eher gesellig und selbstbewusst ist, gut mit anderen klarkommt, und mit Organisationstalent und Verlässlichkeit besticht, kann Stress entweder besser vermeiden oder erfolgreicher abfedern als Menschen, die auf diesen Skalen weniger Punkte erzielen. Diese psychische Widerstandskraft gegen Stress und im Umgang mit misslichen Ereignissen wird auch als Resilienz bezeichnet.

Persönlichkeit, Gene und ihre Beitrag zur Resilienz

Allerdings erklärt sich so noch nicht, wie stressrelevante Persönlichkeitsmerkmale und Stressempfindlichkeit entstehen – oder was man tun kann, um die eigene Resilienz zu stärken. Studien mit Zwillingen zeigen, dass die Persönlichkeit, also wie ein Mensch denkt, fühlt, sich verhält und in der Lage ist, sich an seine Umwelt anzupassen, etwa zur Hälfte genetisch bedingt ist. Konkrete Kandidaten für genetische Varianten, die zum individuellen Stresserleben beitragen könnten, haben beispielsweise Elisabeth Binder und ihre Forschungsgruppe vom Max-Plack-Institut für Psychiatrie in München identifiziert. Sie fanden 79 Genorte, deren Auftreten mit einer erhöhten Reaktion auf das Stresshormon Cortisol einhergeht. „Genetik beeinflusst die Sensibilität für die Folgen von Stress. Dieser molekulare Mechanismus könnte erklären, warum stressige Lebensereignisse mehr oder weniger mit psychiatrischen Störungen korrelieren“, so Binder.

Auch Gene, die an Serotonin-Signalketten beteiligt sind, könnten eine Rolle beim Stressempfinden spielen. Dieser auch als „Glückshormon“ bezeichnete Neurotransmitter ist an vielen Signalprozessen im Emotionszentrum des Gehirns, der Amygdala, beteiligt. Bei Menschen, die an einer Angststörung oder Depression leiden, ist auch der Serotoninhaushalt oft gestört.

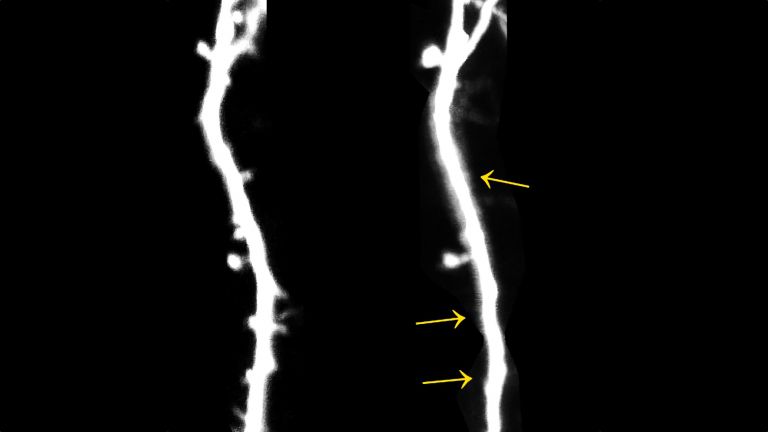

Weißbüschelaffen, bei denen die Wiederaufnahme von Serotonin in der Amygdala blockiert wurde, gehen besonders entspannt mit furchteinflößenden Situationen um, und Mäuse, denen ein bestimmter Serotoninrezeptor fehlt, verlernen Furcht schneller als ihre Artgenossen mit dem Rezeptor ( siehe ▸ Furchtlos zu sein kann man lernen ). Ein weiteres System, das zur Stressanfälligkeit beitragen könnte, dreht sich um den Wachstumsfaktor BNDF (brain derived neurotrophic factor). Dieser beeinflusst unter anderem die Gehirnreifung und die Ausbildung emotionaler Netzwerke, also neuronaler Strukturen für die Verarbeitung und Regulation von Emotionen im frühen Jugendalter. BNDF-Genvarianten, die mit einer erhöhten Stressempfindlichkeit einhergehen, sind bereits identifiziert worden.

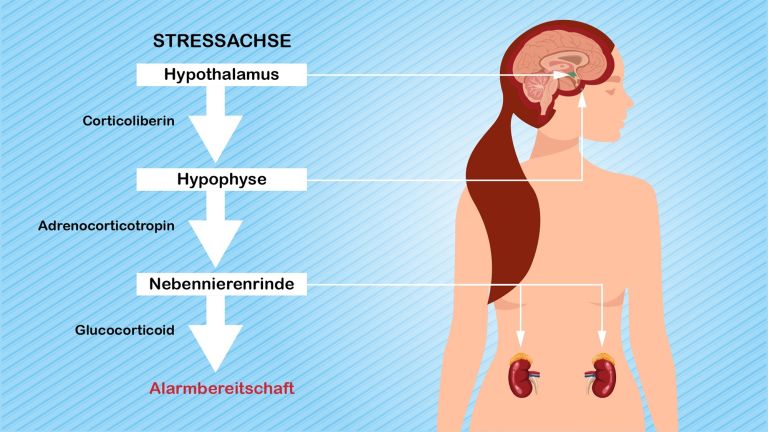

Neben der genetischen Ausstattung trägt vor allem Stress selbst zur Stressanfälligkeit bei. Das beginnt schon vor der Geburt. Kinder von Müttern, die während der Schwangerschaft gestresst waren, starten stressempfindlicher ins Leben, vermutlich aufgrund epigenetischer Effekte. In einem Zellkultur-Experiment mit fetalen Hippocampus-Vorläuferzellen fand Binders Team heraus, dass Cortisol die Genaktivität der Zellen dauerhaft verändert. „Unsere Forschung zeigt eine Verbindung zwischen dem Zellgedächtnis und einer erhöhten Antwort auf Stresshormone, was erklären könnte, warum manche Individuen später im Leben empfindlicher für Stress sind“, erläutert Nadine Provençal, die an der Studie beteiligt war. Der Einfluss von Stresserlebnissen auf die Entwicklung des heranreifenden Gehirns setzt sich nach der Geburt fort. Menschen, die als Kinder misshandelt werden, haben später ein größeres Risiko stressempfindlich zu werden und an einer psychische Störung zu erkranken.

Hormone und frühe Erfahrungen als Stressfaktoren

Auch im Erwachsenenalter hängt die Stressanfälligkeit davon ab, wie viel Stress man in der Vergangenheit bereits erlebt hat. In einer Studie mit über 41.000 Personen litten Menschen, die Belastendes wie Einsamkeit, fehlende soziale Unterstützung oder andere besonders belastende Ereignisse durchlebt hatten, eher an Depressionen und Angststörungen als solche mit weniger Stresserfahrung. Psychische Probleme traten umso wahrscheinlicher zutage, wenn genetische Risikoerfahrungen und belastende Erlebnisse zusammenkamen. In einer Studie mit 332 Erwachsenen veränderte sich die Neigung zum Pessimismus der Teilnehmenden innerhalb von fünf Wochen signifikant in Abhängigkeit vom Stresslevel, dass sie während dieser Zeit empfunden hatten.

Jenseits direkter Stressmomente beeinflussen weitere Umweltfaktoren das Stressempfinden, zum Beispiel die Ernährung ( siehe auch das Thema Hirnnahrung ). So kann Kaffeegenuss bei manchen Menschen Angstsymptome auslösen. Menschen hingegen, die viel Obst und Gemüse verzehren, nehmen einer epidemiologischen Studie zufolge tendenziell weniger Stress wahr. Allerdings: Solche Studien beweisen noch keine ursächliche Beziehung. Dennoch gibt es Hinweise, dass Nährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, Flavonoide und Carotinoide Entzündungen und oxidativen Stress verringern und somit das seelische Wohlbefinden stärken können. Auch die Darmflora verändert sich mit der Ernährung und beeinflusst die psychische Verfassung (siehe ▸ Einflussreiche Winzlinge ). Mit Stress kann man sich sogar bei anderen Menschen anstecken („ physiologische Resonanz “). Wer sieht, dass andere gestresst sind, reagiert darauf selbst mit erhöhten Stresswerten. Das trifft besonders für Personen zu, die sich nahestehen, wie beispielsweise Familienmitglieder. Umgekehrt gilt: Wer selbst gestresst ist, beurteilt Lebensgefährten kritischer (siehe Kasten: Stress macht kritisch). So kann schnell ein Teufelskreis entstehen.

Kommen viele Stresserlebnisse und -faktoren zusammen, sodass die betroffene Person diese nicht bewältigen und verarbeiten kann, kann es zu einem Trauma kommen. Solche extrem belastenden Ereignisse können beispielsweise Krieg, Vergewaltigung oder schwere Unfälle sein. Eine mögliche Folge sind ▸ posttraumatische Belastungsstörung (PTBS). Betroffene erleben das Grauen, das ihnen widerfahren ist, oder das sie mitansehen mussten, im Kopf immer und immer wieder und leiden so stark unter ihren Erinnerungen und den damit verbundenen Vertrauensverlusten, dass sie auch in vielen Alltagssituationen nicht mehr gut klarkommen und körperliche Symptome wie Schlafstörungen und Appetitverlust erleiden.

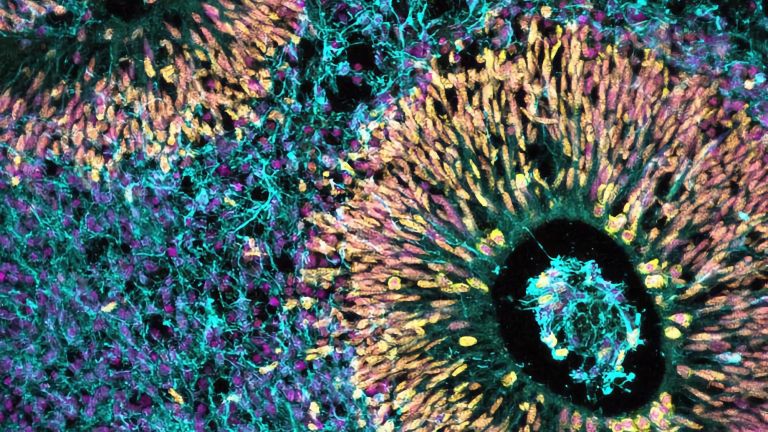

Auch alltäglich anmutende Belastungen wie etwa Mobbing am Arbeitsplatz oder in der Schule können traumatisierend wirken und die Psyche nachhaltig verändern. Inzwischen gibt es erste Hinweise auf die Mechanismen, die dabei wirksam sein könnten. So fanden Forscher aus Japan heraus, dass Jugendliche, die gemobbt worden waren, dauerhaft niedrigere Glutamat-Spiegel im anterioren cingulären Cortex (ACC) hatten, einer Gehirnregion, die an der Verarbeitung emotionaler Impulse beteiligt ist. Gleichzeitig zeigte sich, dass Mobbing mit einem höheren Maß an subklinischen psychotischen Erfahrungen im frühen Jugendalter verbunden war, also etwa Halluzinationen, Paranoia oder radikalen Veränderungen des Denkens oder Verhaltens. Da ein abnormaler Glutamatspiegel im ACC und anderen Hirnregionen auch bei verschiedenen psychischen Erkrankungen wie Schizophrenie, Depression und Angstzuständen festgestellt wurde, hätten die jugendlichen Mobbingopfer ein höheres Risiko, später eine psychotische Erkrankung zu entwickeln , spekuliert das japanische Forscherteam.

Wege zu mehr Widerstandskraft: Von Achtsamkeit bis Waldbaden

So weit, so schlimm. Zum Glück lässt sich erhöhte Stressanfälligkeit auch wieder senken und das eigene Stressempfinden positiv beeinflussen. Um eine Belastungsstörung zu überwinden oder zumindest zu mildern, hat sich die Konfrontationstherapie bewährt . Nach einer Stabilisierungsphase, in der Betroffene zunächst Bewältigungstechniken einüben, müssen sie sich, therapeutisch begleitet, aktiv mit ihren furchtbaren Erlebnissen auseinandersetzen und lernen, ihre Stressreaktionen beim Erinnern in den Griff zu bekommen.

Andere Methoden sind grundsätzlich geeignet, um die Widerstandskraft gegen Stress zu stärken. „Was wirklich gut funktioniert, auch wenn es ein Modetrend ist, ist Achtsamkeit“, sagt die Psychologin Veronika Engert vom Universitätsklinikum Jena. Im Rahmen des ReSource Projekts, untersuchte Engert die Wirkung von drei verschiedenen mentalen Trainings, die von den Teilnehmenden über jeweils drei Monate geübt wurden. Im ersten ging es darum, die Aufmerksamkeit auf körperliche Prozesse zu lenken, im zweiten wurde die Fähigkeit geschult, eigene und fremde Perspektiven erkennen und einnehmen zu können, und im dritten lag der Fokus auf der Kultivierung positiver Emotionen und Motivationen. Die Stressempfindlichkeit beurteilten die Forschenden sowohl anhand von Selbsteinschätzungen als auch anhand von Cortisolwerten im Haar. Diese geben als Langzeitmarker über die Stressanfälligkeit der vergangenen Wochen und Monate Auskunft. „Alle Trainingstechniken reduzieren den systemischen Stress langfristig“, erklärt Engert. „Und je mehr und länger man übt, desto niedriger werden die Cortisolwerte im Haar.“

Achtsamkeit zu üben ist also grundsätzlich eine gute Stressversicherung. Im konkreten Fall sollte man die jeweilige Technik allerdings mit Bedacht wählen, empfiehlt Engert. Die Aufmerksamkeit gezielt auf gerade ablaufende Prozesse im Körper zu richten, erleichtert es zwar, Stressfaktoren rechtzeitig zu erkennen und ihnen aus dem Weg zu gehen. Inmitten einer belastenden Situation, der man nicht ausweichen kann, macht intensivere Aufmerksamkeit eine Stressattacke hingegen womöglich noch schlimmer. Die Bereitschaft zur Perspektivübernahme und das Kultivieren positiver Emotionen sind hingegen auch bei unvermeidbarem Stress hilfreich, da sie Situationen und Mitmenschen weniger unkontrollierbar, unvorhersehbar und bedrohlich erscheinen lassen. Zudem schulen sie die Fähigkeit zum Mitgefühl, und die wirkt wiederum als Puffer gegen Stress. Was angesichts der beschriebenen ansteckenden Wirkung von Stress paradox erscheinen mag, erklärt Engert so: „Mitgefühl ist mehr als Mitleid. Es ist ein positives Gefühl, da man anderen Besserung wünscht. Das ist ein kleiner aber feiner Unterschied. Das neuronale Korrelat für Mitleid ist Schmerz, bei Mitgefühl hingegen aktiviert sich das Belohnungssystem.“ Mitgefühl kann sogar einen gewissen Schutz vor Belastungsstörungen bieten. Menschen, die Traumatisches erlebt haben, entwickeln weniger schwere PTBS-Symptome, wenn sie eine deutlicher ausgeprägte Fähigkeit zum Mitgefühl haben.

Einen Resilienz-Booster, der schneller wirkt als ein mehrmonatiges Achtsamkeitstraining, könnte Hypnose bieten – auch wenn es dafür der Hilfe qualifizierter Fachleute bedarf. Engerts Team fand heraus, dass eine einzelne Hypnose-Session, die Teilnehmenden ein Gefühl von Sicherheit vermittelt, den Umgang mit Stress erleichtern und über mindestens eine Woche positiv wirken kann. Chronisch gestresste Menschen profitieren ebenfalls schon von einer einzigen Hypnose Sitzung. Sogar Alltagsaktivitäten, die ganz ohne externe Hilfe machbar sind, bieten viel Potenzial, Stress abzubauen und Resilienz zu stärken. Neben der bereits erwähnten Unterstützung durch die Ernährung, sind hier vor allem regelmäßige Bewegung , positive soziale Kontakte, Entspannungstechniken und Zeit in der Natur zu nennen. Es müssen noch nicht einmal anstrengende Spaziergänge sein. Der aus Japan stammende Trend des „Waldbadens“ Shinrin-Yoku besteht vor allem aus tiefem Durchatmen in der Natur und beeinflusst nachweislich viele körperliche und geistige Facetten und Stressanfälligkeit und Resilienz. Schon zehn Minuten in der Natur reichen für positive Effekte, fand eine Studie . Vielleicht erklärt das auch, warum selbst Pechvogel Donald Duck trotz seiner stressanfälligen Persönlichkeit recht resilient durchs Leben stolpert: Der Enterich verbringt viel Zeit in der Natur – beim Angeln und in der Hängematte – und er pflegt stabile und positive Beziehungen zu Daisy Duck und seinen drei Neffen Tick, Trick und Track.

Zum Weiterlesen

- Luo, J., Zhang, B., Cao, M., & Roberts, B. W. (2023). The Stressful Personality: A Meta-Analytical Review of the Relation Between Personality and Stress. Personality and Social Psychology Review, 27(2), 128-194. https://doi.org/10.1177/10888683221104002

- Puhlmann LMC, Vrtička P, Linz R, Stalder T, Kirschbaum C, Engert V, Singer T. Contemplative Mental Training Reduces Hair Glucocorticoid Levels in a Randomized Clinical Trial. Psychosom Med. 2021 Oct 1;83(8):894-905. doi: 10.1097/PSY.0000000000000970. PMID: 34259441; PMCID: PMC8505163.