Gut gemeint: Stress

Stress hat zwei Gesichter: Kurzfristig ist eine Stressreaktion nützlich. Sie kann uns helfen, unsere Leistung zu steigern und so Gefahren zu meistern. Langfristig dagegen ist sie schädlich, kann zu Erkrankungen und sogar psychischen Problemen führen.

Wissenschaftliche Betreuung: Prof. Volker Busch

Veröffentlicht: 01.09.2025

Niveau: leicht

- Hans Selye entdeckte in den 1930er Jahren, dass Stress eine unspezifische Reaktion des Körpers auf verschiedene Belastungen ist

- Die Reaktion auf kurzfristigen Stress ist durchaus hilfreich und kurzfristiger Stress kann die Resilienz fördern

- chronischer Stress hingegen hat negative Auswirkungen auf die Gesundheit, einschließlich der Förderung von Entzündungsreaktionen und psychischen Problemen.

- Soziale Stressoren und Einsamkeit können starke Stressreaktionen hervorrufen.

- Stress kann Veränderungen an den Genen auslösen

Es scheine auf jeden Fall Unterschiede in der Stressreaktion von Frauen und Männern zu geben, sagt der Psychologe Omar Hahad von der Universitätsmedizin Mainz. Aus biologischen Gründen, aber auch auf Grund der unterschiedlichen sozialen Rollen der Geschlechter. „Einige Studien zeigen, dass Frauen anläs slich von Stress höhere Cortisolspiegel entwickeln als Männer“, so Hahad. Das habe zum Teil hormonelle Gründe. Dadurch sind sie wahrscheinlich auch anfälliger für stressbedingte psychische Krankheiten wie Depressionen. Allerdings legen andere Studien gerade das Gegenteil nahe, dass nämlich Männer stärkere physiologische Stressreaktionen zeigen. „Interessanterweise“, so Hahad suchen Frauen angesichts von Stress durch eine vermehrte Ausschüttung des Bindungshormons Oxytocin nach sozialer Unterstützung, um ihre Emotionen zu regulieren. Während Männer eher zu Problemlösestrategien neigen.“

Die Geschichte der modernen Stressforschung begann 1936 in der Kälte von Kanadas Winter auf dem Dach eines Hauses in Montreal. Der österreichisch- ungarische Mediziner und Biochemiker Hans Selye (1907 bis 1982) hielt dort über seinem Labor Ratten in Käfigen , um sie extremer Kälte auszusetzen. Auch sonst war er mit seinen Versuchstieren nicht zimperlich. Er ließ sie beispielsweise lange hungern, zwang sie, exzessiv „Sport“ zu treiben oder fügte ihnen chirurgische Verletzungen zu.

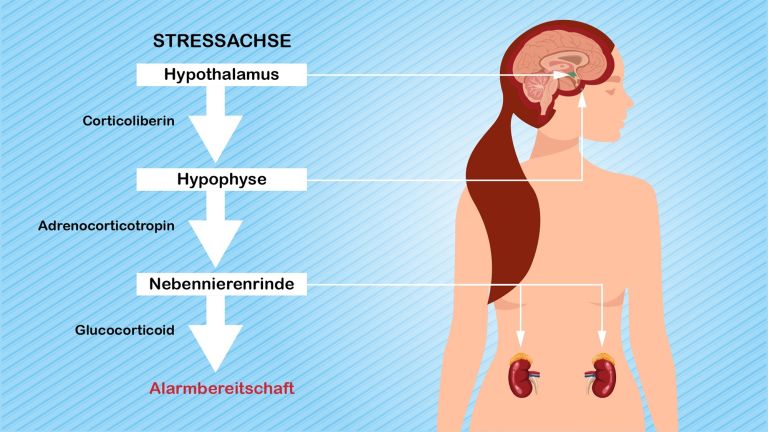

Allmählich bemerkte Selye, dass die Tiere – unabhängig welcher Belastung sie ausgesetzt waren – alle ähnliche Auffälligkeiten zeigten: vergrößerte Nebennieren und Magengeschwüre. Und ihr Körper reagierte immer auf die gleiche Weise. Auf eine Belastung hin, begann zunächst eine Alarmphase, darauf folgte eine Phase der Resistenz, die bei anhaltender Belastung schließlich zur Erschöpfung führte.

Aus heutiger Sicht mögen diese Experimente ethisch fragwürdig sein, dennoch gilt Selye heute als Vorreiter der modernen Stressforschung. Er führte den Begriff „Stress“ ein und beschrieb ihn als eine unspezifische Reaktion des Körpers auf jegliche Art von Belastung oder Bedrohung. Heute wissen wir: Stress ist eine komplexe Reaktion des Körpers auf eine Situation, die als herausfordernd, bedrohlich oder belastend wahrgenommen wird. ▸ Stress lass nach!

Wenn wir einer stressigen Situation ausgesetzt sind, setzt der Körper eine Kaskade von Hormonen frei wie zum Beispiel Adrenalin und Cortisol. Sie sorgen für eine erhöhte Herzfrequenz, eine gesteigerte Atmung, eine erhöhte Muskelspannung und einen Anstieg des Blutdrucks. Diese Reaktion ist zunächst einmal eine gute Sache, denn sie ist Teil des „Kampf-oder-Flucht“-Mechanismus. Er ermöglichte es unseren Vorfahren, angesichts von Gefahren wie Raubtieren schnell zu fliehen oder sich zu verteidigen.

Stress in Maßen trägt sogar dazu bei, dass wir resilienter, psychisch widerstandsfähiger werden ▸ Die Stress-Connection. Kleine oder mittlere Dosen an Stress verringern offenbar das Risiko, psychische Störungen wie Depressionen oder antisoziales Verhalten zu entwickeln. Ganz frei nach dem Motto – „Was einen nicht umhaut, macht einen stärker“. Kurzfristige Stresssituationen, die bewältigbar seien, könnten adaptive Bewältigungsmechanismen und damit die Resilienz fördern", sagt der Psychologe Omar Hahad von der Universitätsmedizin Mainz. Resilienz als Kompetenz könne man vor allem im Umgang mit Stress erlernen. „Das macht man sich etwa im Rahmen der Psychotherapie mit einer Stressimpfung zunutze“, so Hahad. Bei der Stressimpfung setzt man kontrolliert Patienten bewältigbarem Stress aus. „Anders ist es, wenn der Stress chronisch wird, und man sich hilflos fühlt, das kann zu weniger Resilienz führen.“

Und da sind wir schon langsam bei den unleugbaren Schattenseiten von Stress.

Denn es ist so: Die Evolution hat es ja im Grunde gut mit uns gemeint, als sich die Reaktionen des Körpers auf Stress entwickelt haben. Aber eines hat sie nicht auf dem Schirm gehabt: Dass der Mensch sich eines Tages selbst stressen würde. Denn im Laufe der Jahrtausende haben wir uns eine kulturelle und soziale Umwelt geschaffen, in der Stressreaktionen allzu oft ausgelöst werden, aber nicht abreagiert werden können. Man denke nur an unsere Arbeitswelt. Da ist es eben nicht ein wildes Tier, das uns anfällt, sondern beispielsweise der Chef, der die Arbeit bis gestern erledigt sehen will und uns ordentlich Druck macht. Und das immer wieder. Leistungsdruck und Gefahren für unseren sozialen Status sind eine reiche Quelle für Stress.

Um „sozialen“ Stress zu untersuchen nutzen Forscher oft den „Trier Social Stress Test“. In einem typischen Versuchsaufbau werden Probanden aufgefordert, eine kurze, frei vorzutragende Rede zu einem vorgegebenen Thema vorzubereiten. Sie haben normalerweise einige Minuten Zeit, sich auf die Aufgabe vorzubereiten. Dann werden die Probanden vor eine Gruppe von Zuhörern gestellt, um ihre vorbereitete Rede zu halten. Diese Situation wird als soziale Stresssituation betrachtet, da die Probanden unter dem Druck stehen, vor anderen zu sprechen und bewertet zu werden.

Nun können uns Menschen auf zweierlei Art stressen, durch ihre Anwesenheit wie beim Trier Social Stress Test oder gerade durch ihre Abwesenheit. “All the lonely people, where do they all come from?”, sangen die Beatles 1966. Auch heutzutage herrscht kein Mangel an einsamen Menschen. Großbritannien ernannte 2018 sogar einen Minister für Einsamkeit. Tatsächlich beeinflusst Einsamkeit, wie wir auf alltägliche Stressfaktoren reagieren. Sehr einsame Personen erleben mit größerer Wahrscheinlichkeit alltägliche Stressfaktoren und legen längere und stärkere Stressreaktionen an den Tag, fand eine Studie mit 255 Erwachsenen aus dem New Yorker Stadtteil Bronx. Übrigens kann nicht nur der eigene Stress eine Reaktion auslösen, sondern auch fremder.

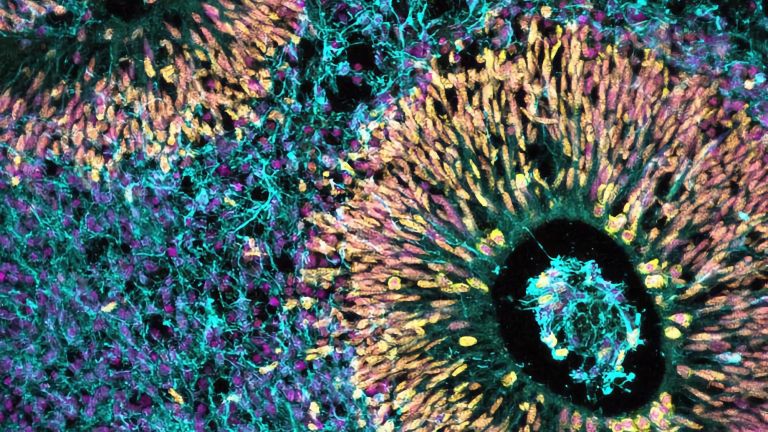

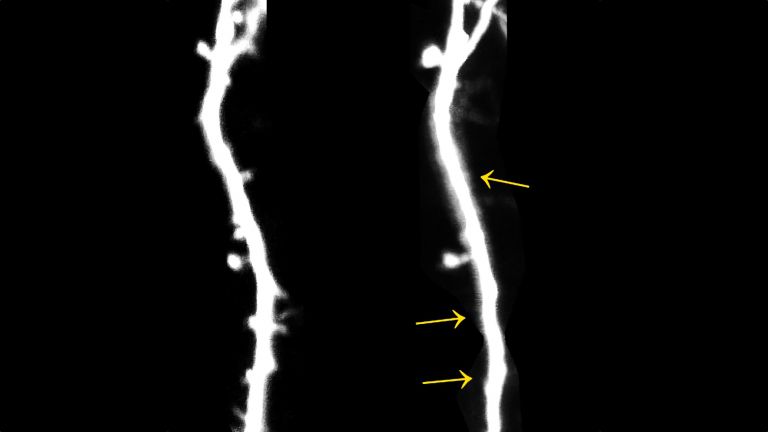

Während die Stressreaktion auf akuten Stress sinnvoll ist, indem sie etwa mehr Energie freisetzt, kann länger anhaltender Stress unserer Gesundheit schaden. Für eine ganze Reihe von Krankheiten und psychischen Problemen ist Stress ein guter Nährboden. So gibt es beispielsweise eine Verbindung zwischen chronischem Stress durch Arbeitsüberlastung und Ängsten. Den Grund dafür nennt Omar Hahad, der Mainzer Psychologe: Chronischer Stress könne auf die Strukturen im Gehirn einwirken. „So wachsen Zellfortsätze in der Amygdala verstärkt, – eine Hirnstruktur, die für Angstreaktionen zuständig ist.“ Und auf diese Weise könnten sich über chronischen Stress Ängste und Angststörungen entwickeln.

Stress an den Genen

Zu verstärkten Entzündungsreaktionen kann es unter anderem kommen, indem Stress an den Genen ansetzt. Zwar werden die Gene selbst dabei nicht verändert, wohl aber die Wahrscheinlichkeit, mit der bestimmte Gene abgelesen und in Proteine umgesetzt werden. Solche epigenetischen Veränderungen zeigen sich etwa am Gen FKBP, dessen dazugehöriges Protein die Stressantwort reguliert. In einer Studie von Forschern um Elisabeth Binder, Direktorin des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München, sorgte Stress dafür, dass FKBP5 stärker abgelesen wurde, was letztlich zu einer gesteigerten Entzündungsreaktion im Körper von Probanden führte.

Stress hat also zwei Gesichter: Kurzfristig ist er durchaus sinnvoll, langfristig ist er schädlich.

Empfohlene Artikel

Überschießende Entzündungsreaktionen

Langfristiger Stress kann laut Omar Hahad zudem Entzündungen im Körper und im Gehirn fördern. Und solche Entzündungen seien ebenfalls mit psychischen Gesundheitsproblemen verbunden. Tatsächlich kam in den letzten Jahren immer mehr der Verdacht auf, dass bei Depressionen überschießende Entzündungsreaktionen im Gehirn und Körper eine Rolle spielen. So findet sich etwa bei depressiven Menschen ein erhöhtes Level an entzündungsfördernden Zytokinen. Diese führen zu einer Abnahme von Serotonin im Gehirn, einem Botenstoff, der an Depressionen beteiligt sein soll.

Möglicherweise sind durch Stress ausgelöste Entzündungsreaktionen auch noch bei anderen Erkrankungen im Spiel. Schon länger besteht der Verdacht eines Zusammenhangs zwischen Stress und der Entstehung von Krebs. Dem Deutschen Krebsforschungsinstitut zufolge ist zwar ein solcher Zusammenhang bislang nicht belegt und aus methodischen Gründen auch nur schwer zu belegen. Dennoch spricht einiges dafür. Schließlich sorgt gerade chronischer Stress eben für langfristige Entzündungsreaktionen und dämpft gleichzeitig das Immunsystem. Und langfristige Entzündungsreaktionen und der Rückgang der körpereigenen Immunüberwachung werden mit der Entstehung von Tumoren in Verbindung gebracht.

Zum Weiterlesen

- Jackson M. Evaluating the Role of Hans Selye in the Modern History of Stress. In: Cantor D, Ramsden E, editors. Stress, Shock, and Adaptation in the Twentieth Century. Rochester (NY): University of Rochester Press; 2014 Feb. Chapter 1. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK349158/

- Oshri , A. et al.: Is perceived stress linked to enhanced cognitive functioning and reduced risk for psychopathology? Testing the hormesis hypothesis. In: Psychiatry Res 2022 Aug:314:114644. URL: https://doi.org/10.1016/j.psychres.2022.114644

- Hussenoeder, Felix S et al. “Connecting chronic stress and anxiety: a multi-dimensional perspective.” Psychology, health & medicine vol. 29,3 (2024): 427-441. URL: https://doi.org/10.1080/13548506.2022.2124292

- Kang , J. E. et al.: The relationship between loneliness and the experiences of everyday stress and stressor-related emotion. In: Stress Health . 2024 Apr;40(2):e3294