Wie das Gehirn die Seele formt

Gene, vorgeburtliches Erleben und die Erfahrungen mit Bindungen und mit Stress in der frühen Kindheit prägen das Gehirn – und bestimmen, ob jemand psychisch krank wird.

Veröffentlicht: 17.08.2015

Niveau: mittel

- Psyche und Persönlichkeit des Menschen entwickeln sich in strengem Zusammenhang mit der Entwicklung seines Gehirns. Gene und Epigenetik sind maßgebliche Größen.

- Vorgeburtliche epigenetische Prozesse bestimmen vor allem die untere limbische Ebene von Hypothalamus, Hypophyse und den vegetativen Zentren des Gehirns. Diese legen die psychische Grundausstattung eines Neugeborenen und damit sein Temperament als Kern seiner späteren Persönlichkeit fest.

- Besonders wichtig sind die Bindungserfahrungen in den ersten zwei bis drei Jahren nach der Geburt. Sie beeinflussen die mittlere limbische Ebene.

- Die obere limbische Ebene wird durch psychische Erfahrungen in Familie, Kindergarten und Schule – durch "Erziehung" und "Sozialisierung" beeinflusst.

Nach seinem Studium der Philosophie, Germanistik und Musikwissenschaft in Münster und Rom und Promotion in Philosophie studierte Gerhard Roth Biologie in Münster und Berkeley und promovierte in Zoologie. Seit 1976 ist Roth an der Universität Bremen Professor für Verhaltensphysiologie und war bis 2008 Direktor am Institut für Hirnforschung. Er ist Autor von mehr als zweihundert Veröffentlichungen, etwa im Gebiet der Kognitiven Neurowissenschaften, und war von 2003 bis 2011 Präsident der Studienstiftung des Deutschen Volkes.

Empfohlene Artikel

Mitte der 1890er Jahre beschäftigte sich in Wien ein begabter junger Neurobiologe und Neurologe namens Sigmund Freud intensiv mit Studien zur Natur des „Seelenlebens“ und seiner Erkrankungen, deren Ergebnisse er kurz darauf „Psychoanalyse“ nannte. Gleichzeitig arbeitete er im Labor des seinerzeit führenden Neuroanatomen Ernst von Brücke. Freud versuchte nun, die neurobiologischen Grundlagen des Seelischen zu ergründen.

Dieses Unterfangen Freuds war jedoch zu der damaligen Zeit zum Scheitern verurteilt. Man hatte soeben den Bau von Nervenzellen („Neuronen“) genauer beschrieben, aber man wusste nur wenig über die Funktionen der einzelnen Teile des Gehirns und fast nichts über die Prinzipien der neuronalen Informationsverarbeitung. Es blieb Freud deshalb trotz genialer Ideen nichts anderes übrig, als im Jahr 1895 seinen „Entwurf einer Psychologie“ abzubrechen. Das unfertige Manuskript wurde erst postum im Jahr 1950 veröffentlicht.

Dieses Scheitern Freuds hatte dramatische Folgen für die Zukunft der Psychoanalyse. Während Freud bis zu seinem Tode an der Notwendigkeit einer neurobiologischen Fundierung seiner Lehre festhielt, verstanden sich seine Nachfolger vornehmlich als Geisteswissenschaftler. Für sie waren neurobiologische Erklärungen der Entstehung des Psychischen entweder ein grotesker Irrweg oder zumindest nutzlos. Hingegen suchte die zweite große Richtung der Psychotherapie, die Verhaltenstherapie, im Rahmen der behavioristischen Lerntheorie stets einen engen Kontakt zur Psychologie und später zur Hirnforschung. Aber auch dieses Bemühen musste für lange Zeit Stückwerk bleiben.

Seit einigen Jahren gibt es bildgebende Methoden wie die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT), die es erlauben, beim Menschen Korrelate des Entstehens psychischer Erkrankungen und der Wirkung psychotherapeutischer Methoden innerhalb bestimmter Nachweisgrenzen zu untersuchen. Hinzu kommt neuerdings eine große Zahl an neuropharmakologischen und neurogenetischen Untersuchungen, die sich als unerlässlich für die oft schwierige Deutung der Ergebnisse der bildgebenden Verfahren erwiesen haben. Ebenso hat sich die enge Zusammenarbeit zwischen Neurobiologen, Psychologen, Psychiatern und Psychotherapeuten als unverzichtbar bei der Planung, Durchführung und Auswertung psychoneurobiologischer Untersuchungen erwiesen. Insofern ist die meist geisteswissenschaftliche Kritik an einem platten Neuroreduktionismus, für den psychische Erkrankungen nichts anderes als „falsch feuernde Amygdala-Neuronen“ seien, weitgehend gegenstandslos.

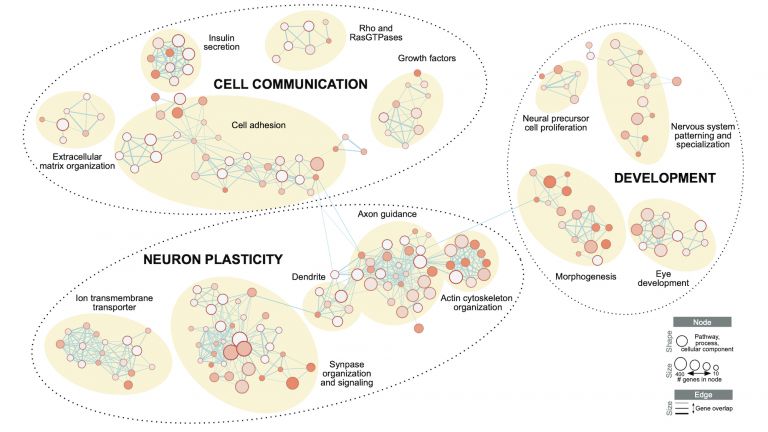

Wie lautet der gegenwärtige Erkenntnisstand der Psycho-Neurobiologie? Fest steht, dass alles normale und krankhafte seelische Geschehen untrennbar an Hirnprozesse gebunden ist und dass sich Psyche und Persönlichkeit des Menschen in strengem Zusammenhang mit der Entwicklung seines Gehirns entwickeln, genauer: des sogenannten limbischen Systems. Zugleich steht aber auch fest, dass das Gehirn zwar der unmittelbare „Produzent“ des Psychischen ist, als solcher aber zugleich der Ort, an dem ganz unterschiedliche Faktoren aufeinandertreffen. Das Gehirn verarbeitet diese Einflüsse und setzt sie in Zustände psychischen Erlebens und in Verhalten um.

Zu diesen Grundfaktoren gehören erstens Gene im engeren Sinne, also DNA-Abschnitte, die für die Bildung von Proteinen notwendig sind und auf klassische Weise vererbt werden. Allerdings gibt es weder für einzelne Persönlichkeitsmerkmale noch für psychische Erkrankungen wie Angststörungen, Depression, Zwangserkrankungen oder Schizophrenie einzelne Gene, sondern stets eine Vielzahl von Genen.

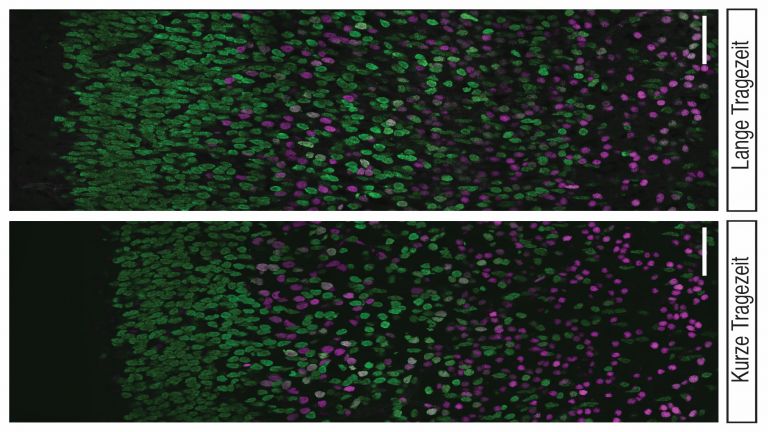

Ein zweiter Faktor sind die Besonderheiten der Aktivierung dieser Gene, auch „Epigenetik“ genannt, die ihrerseits teils vererbt, teils über Umwelteinflüsse modifiziert werden. So kann die Aktivierung von Genen, die etwa mit der Entwicklung des Stressverarbeitungssystems im Gehirn des Kindes zu tun haben, bereits vorgeburtlich durch bestimmte Prozesse im Gehirn der Mutter beeinflusst werden. Wurde die werdende Mutter während oder sogar schon vor der Schwangerschaft traumatisiert durch Misshandlung, Missbrauch, schwere Unfälle oder schmerzhafte Verluste von geliebten Personen, so finden sich in ihrem Gehirn in stark erhöhtem Maße Stresshormone (zum Beispiel Cortisol), die dann über die Blutbahn auf das Gehirn des ungeborenen Kindes einwirken und die dort stattfindende Entwicklung des Stressverarbeitungssystems negativ beeinflussen können. Für das Kind erhöhen derartige vorgeburtliche Einflüsse deutlich das Risiko späterer psychischer Erkrankungen, während eine Schwangerschaft unter gesunden Bedingungen eine starke Widerstandskraft („Resilienz“) zur Folge hat.

Genetische und vorgeburtlich-epigenetische Prozesse bestimmen entsprechend auf der „unteren limbischen Ebene“, die vornehmlich vom Hypothalamus, der Hypophyse und den vegetativen Zentren des Gehirns gebildet wird, die psychische Grundausstattung eines Neugeborenen und damit sein Temperament als Kern seiner späteren Persönlichkeit. Vor wenigen Jahren galt das Temperament eines Menschen noch als hochgradig genetisch determiniert, aber heute weiß man, dass dieses Temperament auch von vorgeburtlichen Einflüssen bestimmt sein kann. Unterschiede in solchen Einflüssen erklären übrigens auch, warum eineiige Zwillinge Unterschiede in Temperament und Persönlichkeit aufweisen können.

Der dritte und wohl wichtigste Faktor für die Entwicklung unserer Psyche und unserer Persönlichkeit sind die Erfahrungen in den ersten zwei bis drei Jahren nach der Geburt. Hier findet auf der „mittleren limbischen Ebene“, auf der die Amygdala (emotionale Konditionierung), das mesolimbische System (Belohnungslernen) und die Basalganglien (Ausbildung von Gewohnheiten) in der engen Interaktion mit der primären Bezugsperson – meist, aber nicht notwendig, der Mutter – die Ausgestaltung der noch undifferenzierten Gefühlswelt des Säuglings und Kleinkindes statt, ebenso die Entwicklung der vorerst nichtsprachlichen Kommunikation (Mimik, Blick, Lautäußerungen, Gesten) und die Bindungsfähigkeit. Hierbei prägt die primäre Bindungsperson über ihr Verhalten ihre Persönlichkeit dem Kleinkind in beträchtlichem Umfang auf. Dies erklärt, wie psychische Defizite der Bindungsperson, etwa Angststörungen oder Depressionen, an das Kleinkind je nach dessen Temperament und der Schwere der psychischen Belastung der Bindungsperson weitergegeben werden.

Ein vierter Faktor ist die sich anschließende psychische Erfahrung in der Familie, in Kindergarten, Schule usw., die allgemein als „Erziehung“ und „Sozialisierung angesehen wird. Dieser Prozess vollzieht sich auf der oberen limbischen Ebene, nämlich im orbitofrontalen, cingulären und insulären Cortex. Hier wird das egozentrierte Fühlen, Denken und Handeln des Kleinkindes nach dem Prinzip „ich will alles, und zwar sofort“ den Erfordernissen des familiären und gesellschaftlichen Zusammenlebens angepasst, soweit das Temperament und die frühkindliche Prägung dies zulässt. Es entwickeln sich die Fähigkeiten zur Kooperation, zu Empathie, zum Einhalten gesellschaftlich-moralischer Regeln und zur Berücksichtigung der Konsequenzen eigenen Handelns für einen selbst und die Anderen. Diese Ebene entwickelt sich bis zum Erwachsenenalter und darüber hinaus.

Schließlich gibt es die kognitiv-sprachliche Ebene, die vornehmlich im oberen und mittleren Stirnhirn (präfrontaler Cortex angesiedelt ist. Sie entwickelt sich parallel zur oberen limbischen Ebene ab dem dritten und vierten Jahr mit dem Ausreifen kognitiver und sprachlicher Fähigkeiten. Hier lernen wir auch, von uns selbst ein „praktikables“ Bild zu entwickeln und wie wir uns darstellen sollen, um akzeptiert zu werden. Es gehört zu den bemerkenswertesten Entdeckungen der neueren Hirnforschung, dass diese kognitiv-sprachliche Ebene zwar intensiv von den genannten limbischen Ebenen beeinflusst wird, ihrerseits aber nur geringen Einfluss auf diese limbischen Ebenen und damit auf unsere Emotionen und unser Verhalten hat. Rationales Erfassen führt deshalb nicht automatisch zu Einsicht und erst recht nicht automatisch zu vernünftigem Handeln.

Unser Seelenleben im engeren Sinne wird durch „psychoneurale“ Systeme bestimmt, die in höchst individueller Weise auf den genannten Ebenen des Gehirns ablaufen. Das erste und wichtigste davon ist die Stressverarbeitung. Hier geht es um die Frage: Wie werde ich mit Problemen und Herausforderungen und mit dem damit verbundenen Aufregungen fertig? Hierzu gehört die Fähigkeit, sich überhaupt aufregen und anschließend wieder abregen zu können, wenn die Belastung bewältigt oder vorbei ist,. Dies ist im Gehirn mit der Regulation der „Stresshormone“ Noradrenalin und Cortisol verbunden. Dieses System wird in seiner vorgeburtlichen Entwicklung stark beeinträchtigt durch negative Einflüsse über das traumatisierte Gehirn der werdenden Mutter oder durch frühe nachgeburtliche Störungen, hauptsächlich im Rahmen einer negativen Bindungserfahrung.

Das System der Stressverarbeitung steht in enger Wechselwirkung mit dem ebenfalls schon vorgeburtlich sich entwickelnden System der Selbstberuhigung, das mit dem Neurotransmitter Serotonin zu tun hat sowie mit der Ausschüttung hirneigener Belohnungsstoffe, der sogenannten endogenen Opioide. Während Serotonin dem Stress durch Beruhigung entgegenwirkt („Es ist alles in Ordnung – keiner bedroht dich!“), erzeugen die endogenen Opioide Zustände der Lust und Freude und wirken ebenfalls schmerz– und stressmindernd. Beide Systeme zusammen bestimmen die Bedrohungsempfindlichkeit und Frustrationstoleranz eines Menschen: Wie ermutigend oder bedrohlich erlebe ich die Welt, wie sehr fürchte ich Misserfolge, wie sehr suche ich Sicherheit? Eine erhöhte Aktivität des Stresssystems und eine verminderte Aktivität des Selbstberuhigungssystems können zu Angststörungen und Depression führen.

Das dritte System ist das der Bindung und Sozialität und ist an die Ausschüttung des „Bindungshormons“ Oxytocin gebunden, das seinerseits eine erhöhte Ausschüttung von endogenen Opioiden und Serotonin bewirkt. Hier geht es um die Frage: „Wie wichtig ist mir das Zusammensein mit anderen, die Anerkennung durch sie? Wie sehr ziehe ich mich von den anderen zurück, empfinde sie als Bedrohung?“ Innerhalb einer fürsorglichen und liebevollen Bindungserfahrung werden Oxytocin, Serotonin und endogene Opioide in hohem Maße sowohl im Säugling beziehungsweise Kleinkind als auch in der Bezugsperson ausgeschüttet, und dies ist dazu geeignet, eventuelle Defizite in der Stressregulation und im Selbstberuhigungssystem zumindest teilweise auszugleichen. Frühe und starke Defizite in diesem Bindungssystem können zu Gefühlskälte, Borderline-Persönlichkeitsstörungen und Gewaltneigung führen.

Die normale oder gestörte Ausbildung dieser drei Systeme bedingt die Entwicklung dreier weiterer psychoneuraler Systeme. Zum ersten geht es um Impulskontrolle: „Wie sehr werde ich von unmittelbaren Motiven getrieben, wie sehr lerne ich, soziale Regeln zu beachten, soziale Fähigkeiten auszubilden?“ Hier spielt die Ausbildung von Hemmmechanismen im Gehirn eine wichtige Rolle. Zum zweiten geht es um Belohnungsempfänglichkeit und Belohnungserwartung: „Wie stark suche ich die Belohnung, den Erfolg, das Risiko, den Kick?“ Hier geht es um die Höhe der Ausschüttung des Transmitters Dopamin und von endogenen Opioiden in den limbischen Zentren und von Kontrollmechanismen der oberen limbischen Ebene. Drittens geht es um Realitätsbewusstsein und Risikowahrnehmung: Wie genau kann ich Situationen und Risiken einschätzen, wie sehr vermag ich aus (insbesondere negativen) Konsequenzen meiner Handlungen lernen? Eine normale Entwicklung ist an das Ausreifen der oberen limbischen Ebene und der kognitiven Ebene, insbesondere des Stirnhirns, gebunden, die mit Verstand und Vernunft zu tun haben. Die ganz individuelle Art und Weise, wie sich die genannten sechs „psychoneuralen“ Systeme bei einem Menschen ausbilden, bestimmen seine Persönlichkeit und damit sein Seelenleben.

Die geschilderten Zusammenhänge lassen erkennen, dass psychische Erkrankungen wie Phobien, Angststörungen und Depression, aber auch Persönlichkeitsstörungen auf Defiziten in Ausbildung und Interaktion der genannten psychoneuralen Systeme beruhen. Diese Defizite werden dann als unbewusste oder bewusste Konflikte wirksam und führen zu bestimmten Reaktionen wie Vermeidung, Umdeutung, Verleugnung, Verdrängung, Abspaltung usw. Sie können sich tief in die bewussten und unbewussten Anteile des limbischen Systems, vor allem Amygdala und Basalganglien, eingraben und sind dann wie alle Gewohnheiten nur schwer zu ändern – in aller Regel nicht aus eigener Kraft, sondern durch psychotherapeutische Maßnahmen.

Eine erfolgreiche Psychotherapie sollte einhergehen mit einer sichtbaren Veränderung der gestörten Aktivität der genannten limbischen Zentren. Allerdings zeigen Wirkungsstudien, dass die gängigen Psychotherapien in der Regel nur bei etwa einem Drittel der Patienten gut bis sehr gut, bei einem weiteren Drittel nur mäßig und beim dritten Drittel überhaupt nicht wirken – obwohl die verschiedenen Psychotherapierichtungen dies natürlich oft optimistischer darstellen. Diese nach dem „Drittel-Gesetz“ verlaufende Wirkung ist wesentlich dadurch begründet, dass keine selbst der bewährten Therapiemethoden bei allen Patienten gleichermaßen gut wirkt und dass der jeweilige Therapieerfolg vom individuellen Ausmaß der Vorbelastung und der verfügbaren psychischen Ressourcen abhängt.

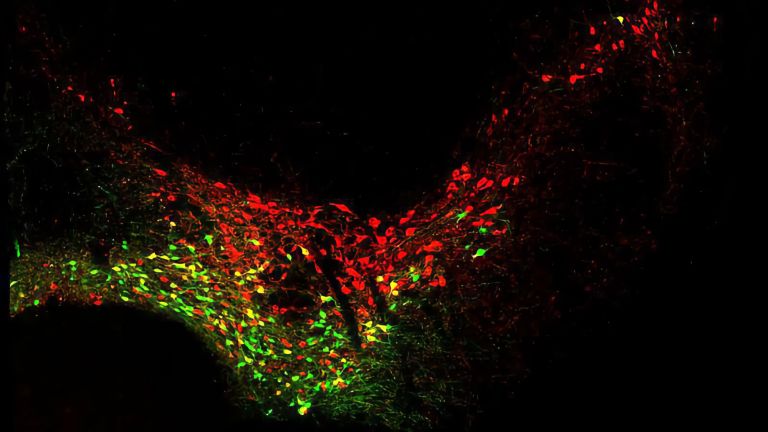

Auf den ersten Blick ist es überraschend, dass die unterschiedlichen Psychotherapien in ihrer Wirkung zumindest anfangs einen ziemlich ähnlichen Verlauf aufweisen: Sobald sich zwischen Patient und Therapeut ein intensives Arbeits– und Vertrauensverhältnis – „therapeutische Allianz“ genannt – gebildet hat, kommt es oft zu einer schnellen und deutlichen Besserung der Befindlichkeit des Patienten. Die verschiedenen Psychotherapierichtungen schreiben dies dann der „Überlegenheit“ ihrer spezifischen Methode zu. Es wurde aber gezeigt, dass es sich hierbei um relativ unspezifische Effekte handelt, die inzwischen recht gut verstanden sind, denn innerhalb der therapeutischen Allianz und insbesondere aufgrund des gegenseitigen Vertrauens von Therapeut und Patient und des gemeinsamen Glaubens an die Wirkung der therapeutischen Maßnahmen kommt es zu einer verstärkten Ausschüttung des „Bindungshormons“ Oxytocin auf beiden Seiten. Dies bewirkt eine gesteigerte Ausschüttung von endogenen Opioiden und von Serotonin sowie zu einer verminderten Ausschüttung von Cortisol und anderen „Stresshormonen“. Insbesondere wird die Neubildung von Nervenzellen in Gehirnzentren wie dem Hippocampus und den Basalganglien angeregt, die für Lernen und Umlernen kritisch sind. Hierauf beruht augenscheinlich die erste und relativ schnelle Wirkung vieler Psychotherapiemaßnahmen.

Dies kann in minder schweren Fällen durchaus zu einem deutlichen Behandlungserfolg führen, der allerdings ziemlich unspezifisch ist („Bindung heilt!“, wie es populär heißt). In schwereren Fällen psychischer Erkrankung führt dies nur zu einer vorübergehenden Linderung, nicht aber zu einer langfristigen Verbesserung des Leidens. In dieser zweiten Therapiephase geht es darum, die diesem Leiden zugrundeliegenden verfestigten Gewohnheiten des Erlebens und Handelns mit positiven Erfahrungen zu überschreiben. Dies ist ein langwieriger Prozess des Überlernens. Weder eine rein kognitive Umstrukturierung, wie sie die kognitive Verhaltenstherapie ihrer Theorie nach propagiert, noch ein Bewusstmachen unbewusster Konflikte, wie es der Hauptansatz Sigmund Freuds war, spielen in dieser zweiten Phase eine maßgebliche Rolle. Was wirkt, ist vielmehr eine vom Therapeuten unterstützte Suche des Patienten nach früheren positiven Erfahrungen („Ressourcen“) und das meist mühsame Einüben neuer Erlebens– und Handlungsweisen. Es deutet sich an, dass die durch Oxytocin und anderen Stoffen ausgelöste Bildung neuer Nervenzellen unter anderem in den Basalganglien das Überlernen erleichtern. Heilung im Sinne der Löschung früherer Störungen gibt es hingegen nicht: „Die Amygdala vergisst nicht!“, heißt es in populärer Formulierung.

Ich habe zu zeigen versucht, dass es in den vergangenen Jahren in der Hirnforschung zu bahnbrechenden neuen Erkenntnissen und Modellvorstellungen darüber gekommen ist, wie im Gehirn im Wechselspiel zwischen Genetik-Epigenetik und Umwelt das „Seelische“ entsteht, wie es in der vorgeburtlichen und frühnachgeburtlichen Entwicklungsphase zu teilweise tiefgreifenden Störungen kommen kann, die sich dann in psychischen Erkrankungen manifestieren, und wie schließlich Psychotherapie teils kurzfristig, teils langfristig wirkt – und warum sie ein schwieriger und stets gefährdeter Prozess ist. Es stellt sich heraus, dass dabei zum Teil andere Faktoren wirksam sind, als die „Väter“ der gegenwärtig vorherrschenden Psychotherapierichtungen (zum Beispiel Sigmund Freud und Aaron Beck) meinten. In der Psychotherapie-Wirkungsforschung liegt deshalb ein bedeutendes Feld zukünftiger Arbeit der Psychoneurowissenschaften. Die psychotherapeutische Praxis ist in ihrer zunehmenden „Bindungsorientierung“ der wissenschaftlichen Erkenntnis allerdings schon ein gutes Stück voraus.

Neuron

Neuron/-/neuron

Das Neuron ist eine Zelle des Körpers, die auf Signalübertragung spezialisiert ist. Sie wird charakterisiert durch den Empfang und die Weiterleitung elektrischer oder chemischer Signale.

Magnetresonanztomographie

Magnetresonanztomographie/-/magnetic resonance imaging

Ein bildgebendes Verfahren, das Mediziner zur Diagnose von Fehlbildungen in unterschiedlichen Geweben oder Organen des Körpers einsetzen. Die Methode wird umgangssprachlich auch Kernspin genannt. Sie beruht darauf, dass die Kerne mancher Atome einen Eigendrehimpuls besitzen, der im Magnetfeld seine Richtung ändern kann. Diese Eigenschaft trifft unter anderem auf Wasserstoff zu. Deshalb können Gewebe, die viel Wasser enthalten, besonders gut dargestellt werden. Abkürzung: MRT.

Gen

Gen/-/gene

Informationseinheit auf der DNA. Den Kernbestandteil eines Gens übersetzen darauf spezialisierte Enzyme in so genannte Ribonukleinsäure (RNA). Während manche Ribonukleinsäuren selbst wichtige Funktionen in der Zelle ausführen, geben andere die Reihenfolge vor, in der die Zelle einzelne Aminosäuren zu einem bestimmten Protein zusammenbauen soll. Das Gen liefert also den Code für dieses Protein. Zusätzlich gehören zu einem Gen noch regulatorische Elemente auf der DNA, die sicherstellen, dass das Gen genau dann abgelesen wird, wenn die Zelle oder der Organismus dessen Produkt auch wirklich benötigen.

Gen

Gen/-/gene

Informationseinheit auf der DNA. Den Kernbestandteil eines Gens übersetzen darauf spezialisierte Enzyme in so genannte Ribonukleinsäure (RNA). Während manche Ribonukleinsäuren selbst wichtige Funktionen in der Zelle ausführen, geben andere die Reihenfolge vor, in der die Zelle einzelne Aminosäuren zu einem bestimmten Protein zusammenbauen soll. Das Gen liefert also den Code für dieses Protein. Zusätzlich gehören zu einem Gen noch regulatorische Elemente auf der DNA, die sicherstellen, dass das Gen genau dann abgelesen wird, wenn die Zelle oder der Organismus dessen Produkt auch wirklich benötigen.

Hypophyse

Hypophyse/-/pituitary gland

Die Hypophyse ist eine wichtige Drüse im Körper. Sie hängt wie ein Tropfen unterhalb des Hypothalamus und ist nicht größer als eine Erbse. Die Hypophyse besteht aus zwei Teilen, dem Hypophysenvorderlappen (Adenohypophyse) und dem Hypophysenhinterlappen (Neurohypophyse). Die Hypophyse ist der einzige Bereich des Zentralen Nervensystems, bei dem die Blut-Hirn-Schranke nicht wirksam ist.

Kern

Kern/-/nucleus

Der Kern ist in einer Zelle der Zellkern, der unter anderem die Chromosomen enthält. Im Nervensystem ist der Kern eine Ansammlung von Zellkörpern – im zentralen Nervensystem als graue Masse, ansonsten als Ganglien bezeichnet.

Gen

Gen/-/gene

Informationseinheit auf der DNA. Den Kernbestandteil eines Gens übersetzen darauf spezialisierte Enzyme in so genannte Ribonukleinsäure (RNA). Während manche Ribonukleinsäuren selbst wichtige Funktionen in der Zelle ausführen, geben andere die Reihenfolge vor, in der die Zelle einzelne Aminosäuren zu einem bestimmten Protein zusammenbauen soll. Das Gen liefert also den Code für dieses Protein. Zusätzlich gehören zu einem Gen noch regulatorische Elemente auf der DNA, die sicherstellen, dass das Gen genau dann abgelesen wird, wenn die Zelle oder der Organismus dessen Produkt auch wirklich benötigen.

Amygdala

Amygdala/Corpus amygdaloideum/amygdala

Ein wichtiges Kerngebiet im Temporallappen, welches mit Emotionen in Verbindung gebracht wird: es bewertet den emotionalen Gehalt einer Situation und reagiert besonders auf Bedrohung. In diesem Zusammenhang wird sie auch durch Schmerzreize aktiviert und spielt eine wichtige Rolle in der emotionalen Bewertung sensorischer Reize. Die Amygdala – zu Deutsch Mandelkern – wird zum limbischen System gezählt.

Mesolimbisches System

Mesolimbisches System/-/mesolimbic pathway

Ein System aus Neuronen, die Dopamin als Botenstoff verwenden und das entscheidend an der Entstehung positiver Gefühle beteiligt ist. Die Zellkörper liegen im unteren Tegmentums und ziehen unter anderem in die Amygdala, den Hippocampus und – besonders wichtig – den Nucleus accumbens, wo sie ihre Endköpfchen haben.

Basalganglien

Basalganglien/Nuclei basales/basal ganglia

Basalganglien sind eine Gruppe subcorticaler Kerne (unterhalb der Großhirnrinde gelegen) im Telencephalon. Zu den Basalganglien zählen der Globus pallidus und das Striatum, manche Autoren schließen weitere Strukturen mit ein, wie z. B. das Claustrum. Die Basalganglien werden primär mit der Willkürmotorik in Verbindung gebracht.

Cortex

Großhirnrinde/Cortex cerebri/cerebral cortex

Der Cortex cerebri, kurz Cortex genannt, bezeichnet die äußerste Schicht des Großhirns. Sie ist 2,5 mm bis 5 mm dick und reich an Nervenzellen. Die Großhirnrinde ist stark gefaltet, vergleichbar einem Taschentuch in einem Becher. So entstehen zahlreiche Windungen (Gyri), Spalten (Fissurae) und Furchen (Sulci). Ausgefaltet beträgt die Oberfläche des Cortex ca 1.800 cm2.

Präfrontaler Cortex

Präfrontaler Cortex/-/prefrontal cortex

Der vordere Teil des Frontallappens, kurz PFC ist ein wichtiges Integrationszentrum des Cortex (Großhirnrinde): Hier laufen sensorische Informationen zusammen, werden entsprechende Reaktionen entworfen und Emotionen reguliert. Der PFC gilt als Sitz der exekutiven Funktionen (die das eigene Verhalten unter Berücksichtigung der Bedingungen der Umwelt steuern) und des Arbeitsgedächtnisses. Auch spielt er bei der Bewertung des Schmerzreizes eine entscheidende Rolle.

Präfrontaler Cortex

Präfrontaler Cortex/-/prefrontal cortex

Der vordere Teil des Frontallappens, kurz PFC ist ein wichtiges Integrationszentrum des Cortex (Großhirnrinde): Hier laufen sensorische Informationen zusammen, werden entsprechende Reaktionen entworfen und Emotionen reguliert. Der PFC gilt als Sitz der exekutiven Funktionen (die das eigene Verhalten unter Berücksichtigung der Bedingungen der Umwelt steuern) und des Arbeitsgedächtnisses. Auch spielt er bei der Bewertung des Schmerzreizes eine entscheidende Rolle.

Emotionen

Emotionen/-/emotions

Unter „Emotionen“ verstehen Neurowissenschaftler psychische Prozesse, die durch äußere Reize ausgelöst werden und eine Handlungsbereitschaft zur Folge haben. Emotionen entstehen im limbischen System, einem stammesgeschichtlich alten Teil des Gehirns. Der Psychologe Paul Ekman hat sechs kulturübergreifende Basisemotionen definiert, die sich in charakteristischen Gesichtsausdrücken widerspiegeln: Freude, Ärger, Angst, Überraschung, Trauer und Ekel.

Noradrenalin

Noradrenalin/-/noradranalin

Gehört neben Dopamin und Adrenalin zu den Catecholaminen. Es wird im Nebennierenmark und in Zellen des Locus coeruleus produziert und wirkt meist anregend. Noradrenalin wird oft mit Stress in Verbindung gebracht.

Cortisol

Cortisol/-/cortisol

Ein Hormon der Nebennierenrinde, das vor allem ein wichtiges Stresshormon darstellt. Es gehört in die Gruppe der Glucocorticoide und beeinflusst im Körper den Kohlenhydrat– und Eiweißstoffwechsel.

Neurotransmitter

Neurotransmitter/-/neurotransmitter

Ein Neurotransmitter ist ein chemischer Botenstoff, eine Mittlersubstanz. An den Orten der Zell-Zellkommunikation wird er vom Senderneuron ausgeschüttet und wirkt auf das Empfängerneuron erregend oder hemmend.

Serotonin

Serotonin/-/serotonin

Ein Neurotransmitter, der bei der Informationsübertragung zwischen Neuronen an deren Synapsen als Botenstoff dient. Er wird primär in den Raphé-Kernen des Mesencephalons produziert und spielt eine maßgebliche Rolle bei Schlaf und Wachsamkeit, sowie der emotionalen Befindlichkeit.

Depression

Depression/-/depression

Phasenhaft auftretende psychische Erkrankung, deren Hauptsymptome die traurige Verstimmung sowie der Verlust von Freude, Antrieb und Interesse sind.

Oxytocin

Oxytozin/-/oxytocin

Ein im Nucleus paraventricularis und im Nucleus supraopticus des Hypothalamus gebildetes Hormon, welches aus dem Hypophysenhinterlappen ins Blut ausgeschüttet wird. Es leitet bei der Geburt die Wehen ein und wird beim Stillen sowie beim Orgasmus ausgeschüttet. Es scheint die Paarbindung zu erhöhen und Vertrauen zu schaffen. Neuere Erkenntnisse weißen darauf hin, dass das oft als Kuschelhormon bezeichnete Oxytocin jedoch weitaus komplexer ist und seine Effekte auch eine Abgrenzung zur andern Gruppen (out-groups) beinhalten.

Dopamin

Dopamin/-/dopamine

Dopamin ist ein wichtiger Botenstoff des zentralen Nervensystems, der in die Gruppe der Catecholamine gehört. Es spielt eine Rolle bei Motorik, Motivation, Emotion und kognitiven Prozessen. Störungen in der Funktion dieses Transmitters spielen eine Rolle bei vielen Erkrankungen des Gehirns, wie Schizophrenie, Depression, Parkinsonsche Krankheit, oder Substanzabhängigkeit.

Hippocampus

Hippocampus/Hippocampus/hippocampual formatio

Der Hippocampus ist der größte Teil des Archicortex und ein Areal im Temporallappen. Er ist zudem ein wichtiger Teil des limbischen Systems. Funktional ist er an Gedächtnisprozessen, aber auch an räumlicher Orientierung beteiligt. Er umfasst das Subiculum, den Gyrus dentatus und das Ammonshorn mit seinen vier Feldern CA1-CA4.

Veränderungen in der Struktur des Hippocampus durch Stress werden mit Schmerzchronifizierung in Zusammenhang gebracht. Der Hippocampus spielt auch eine wichtige Rolle bei der Verstärkung von Schmerz durch Angst.

Extinktion

Extinktion/-/extinction

Bei der Extinktion wird ein Reiz mehrfach im selben Kontext präsentiert, bis eine Gewöhnung, d.h. eine Habituation, eingetreten ist. Vgl. auch die klassische Konditionierung. Beispielsweise lernt eine Schnecke, dass eine bestimmte Berührung nicht bedrohlich ist. Diese Desensibilisierung schlägt sich auch auf Ebene der Synapsen nieder.

Dieser Artikel erschien erstmals am 5.08.2015 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als Teil der Vortragsreihe „Hirnforschung, was kannst du? — Potenziale und Grenzen“ von Gemeinnütziger Hertie-Stiftung und FAZ.

Hier unser Video zum Vortrag: Gerhard Roth: Wie das Gehirn die Seele macht