Die Frage nach dem Ursprung

Mit seiner Evolutionstheorie revolutionierte Charles Darwin die Naturwissenschaften und schuf für die Biologie das grundlegende Paradigma. Damals wie heute ist sie nicht unumstritten, aber ungemein erfolgreich. Und immer in Bewegung.

Wissenschaftliche Betreuung: Prof. Dr. Michael Schmitt

Veröffentlicht: 01.01.2018

Niveau: leicht

- Darwins Evolutionstheorie hat das Weltbild erschüttert und verändert

- Zufall und Auswahl - Mutation und Selektion - sind die Grundlagen der Evolutionstheorie.

- Sie wurde seit 1859 ständig weiterentwickelt und ist in ihren groben Zügen heute unter Wissenschaftlern unumstritten

- Materielle Grundlage für das Wirken der Evolution sind die Erbsubstanz DNA und die Varianten einzelner Gene

- Das Forschungsgebiet Epigenetik zeigt, dass nicht nur Mutationen vererbt werden können, sondern auch genetische Grundeinstellungen, die unter dem Einfluss der Umwelt stehen.

Als Ökologische Nische definiert die Wikipedia die Gesamtheit der biotischen und abiotischen Umweltfaktoren, die das Überleben einer Art beeinflussen. Die Ökologische Nische ist also kein Raum, sondern eine Kombination aus verschiedenen Eigenschaften wie Temperatur, Nahrungsangebot, oder der Abwesenheit von Fressfeinden, innerhalb derer ein Organismus überleben kann. Weil diese Voraussetzungen für jeden Organismus anders sind, können viele Arten denselben Lebensraum unterschiedlich nutzen und nebeneinander existieren.

Umgekehrt können auch nahe verwandte Arten in benachbarten Lebensräumen existieren, auf die sie sich jeweils spezialisiert haben. Dies ist etwa bei den heimischen Spechtarten der Fall. Körperliche Merkmale wie Größe, Schnabellänge oder der Bau der Zunge bestimmen bei ihnen die Art und Größe der Nahrung, und damit auch den Ort der Nahrungssuche.

Ein anderes Beispiel für die Nutzung verschiedener Nischen durch verwandte Arten ist die Türkentaube. Sie hat vor fast fünf Jahrzehnten damit begonnen, sich in Deutschland einzunischen, und war erfolgreich, obwohl bereits drei andere Taubenarten hier heimisch waren. Das „Erfolgsrezept“ war, die Nähe des Menschen zu nutzen, und Parks oder Gärten zu besiedeln. Ihr Nest baut sie dort hoch auf Laub- und Nadelbäumen, auch an verkehrsreichen Straßen.

Die engen Verwandten Kohlmeise und Blaumeise schließlich sind oft an denselben Bäumen zu finden: Während jedoch die schwerere Kohlmeise auf dem Boden oder auf kräftigen Ästen nach Nahrung sucht, hält sich die leichtere Blaumeise auf dünnen Ästen und Astspitzen auf.

„Mir ist, als gestehe ich einen Mord", schrieb Charles Robert Darwin 1844 an seinen Vertrauten, den Botaniker Joseph Hooker. Das war 15 Jahre vor der Veröffentlichung von Darwins Werk: „On the Origin of Species". Und tatsächlich revolutionierte er mit seiner Evolutionstheorie 1859 nicht nur die Naturwissenschaften, er erschütterte auch das vorherrschende Weltbild.

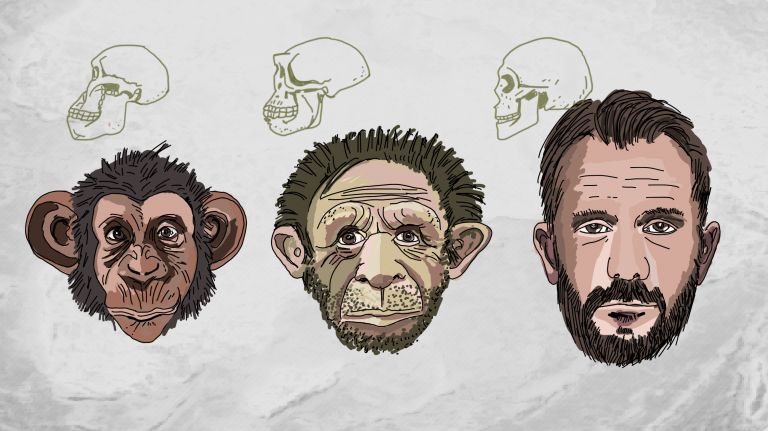

1838, nach nahezu fünfjähriger Weltreise entwarf Darwin seine Theorie der Anpassung an den Lebensraum durch Variation und natürliche Selektion, erklärte die phylogenetische Entwicklung aller Organismen und ihre Aufspaltung in verschiedene Arten, und bildete so die Grundlage der modernen Evolutionsbiologie.

Darwins Theorien lösten eine Flut von Rezensionen und Reaktionen aus, sie wurden in Wissenschaftskreisen, vom Klerus und der breiten Öffentlichkeit diskutiert. Die von ihm begründete und seitdem ständig weiterentwickelte Evolutionstheorie stellt für die Biologie das grundlegende Paradigma dar.

Die Vorstellung von der Evolution an sich und der gemeinsamen Abstammung setzten sich rasch durch. Lange umstritten blieb die Selektionstheorie, erst die synthetische Evolutionstheorie verhalf ihr zum Durchbruch. Unter dem Einfluss Darwins entstanden die Verhaltensforschung und die Soziobiologie, die evolutionäre Erkenntnistheorie und auch wichtige Elemente der Evolutionsökonomik.

Jedes Gen stellt ein Rezept für bestimmte Proteine bereit

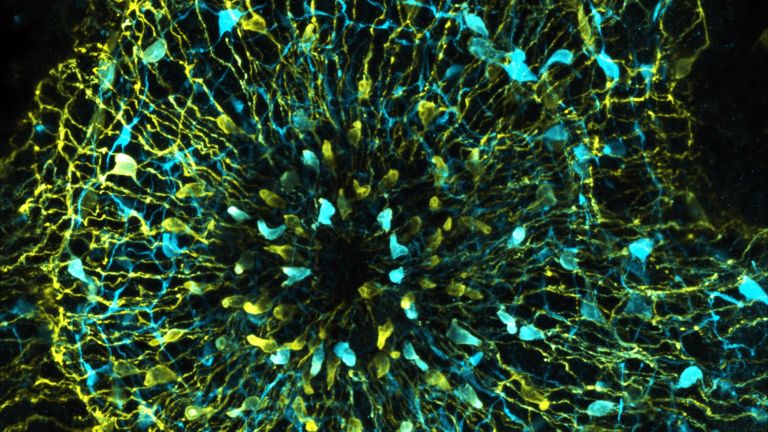

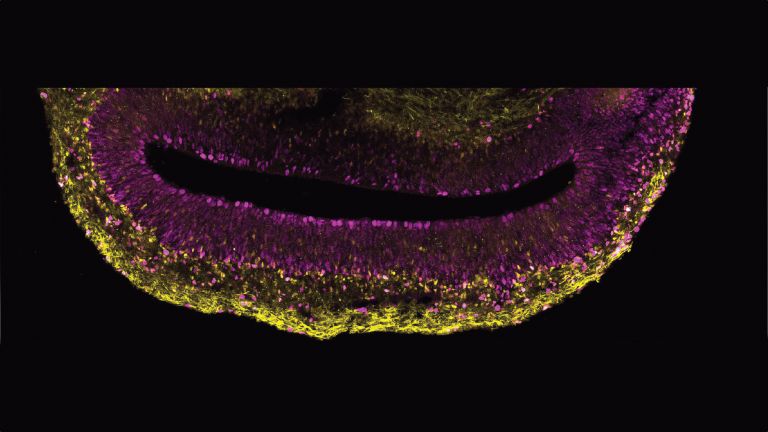

Was Darwin noch nicht wissen konnte, ist, auf welcher materiellen Grundlage die Evolution ihren Einfluss nimmt. Tatsächlich entsteht die Vielfalt der Arten wie auch der Individuen dadurch, dass die Erbsubstanz im Zuge der Fortpflanzung jeweils neu gemischt wird, sowie durch zufällige Veränderungen – die Mutationen. Die Träger der Erbinformation sind die Gene. Sie lassen sich vereinfacht definieren als funktionelle Einheiten eines fadenförmigen Moleküls, der DNA-Doppelhelix. Ein Gen ist ein Abschnitt auf dieser DNA, codiert bestimmte Proteinbausteine oder hat eine bestimmte Regulierungsfunktion.

Es gibt Gene, deren Zusammenspiel die Farbe der Augen bestimmt; oder die Körpergröße. In manchen Fällen kann eine bestimmte Genvariante mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Krankheit führen, oder dafür verantwortlich sein, dass wir bestimmte Nahrungsmittel verdauen können – oder nicht. Jeder Mensch trägt sowohl vererbte, als auch zufällig neu entstandene Genmutationen, die die Gesundheit beeinflussen.

Jedes Gen stellt ein Rezept für bestimmte Proteine bereit. Wird das Gen abgelesen, startet die Produktion dieses Proteins. Es gibt Gene, die das ganze Leben über aktiv bleiben: Steigt beispielsweise der Zuckerspiegel im Blut, wird ein bestimmtes Gen abgelesen, um Insulin zu bilden, das den Zucker wieder abbaut.

Die Gesamtheit aller Proteine in einem Lebewesen, einem Gewebe, einer Zelle oder einem Zellkompartiment unter exakt definierten Bedingungen und zu einem bestimmten Zeitpunkt nennt man Proteom. Das Proteom ist hochdynamisch: Ständige Neusynthese und gleichzeitiger Abbau nicht mehr benötigter Proteine halten es im Gleichgewicht. Diese Änderungen werden über komplexe Regulationsprozesse gesteuert und stark durch Umweltstimuli, Krankheiten, Wirkstoffe und Medikamente beeinflusst.

Empfohlene Artikel

Das egoistische Gen

Als Einheit der Selektion wurde lange Zeit die Art angesehen. „Tiere opfern sich zum Wohl der Art“, heißt es oft in älteren Dokumentationen. Der Ansatz des britischen Evolutionsbiologen Richard Dawkins – 1972 in „The Selfish Gene“ publiziert – rückt hingegen Individuen und ihre Konkurrenz um Ressourcen in den Blick. Lebewesen, die sich sexuell vermehren, können ja nicht selbst als Individuen in die nächste Generation weitergegeben werden, sondern nur in Form einer Auswahl ihrer Gene.

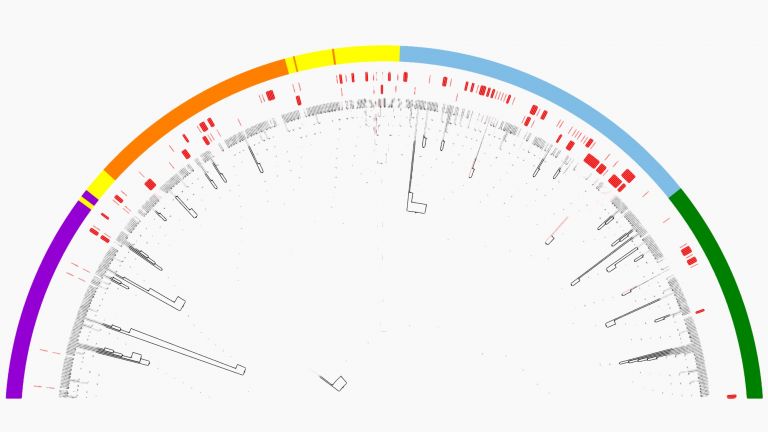

Daraus leitete Dawkins ab, dass eine Konkurrenz der Gene um ihre Verteilung in der nächsten Generation besteht. Vor allem Allele – also Varianten jeweils eines Gens stehen in direkter Konkurrenz miteinander. Gene sind nach Dawkins „egoistisch“, weil sie sich nur auf Kosten von anderen Genen (Allelen) verbreiten können.

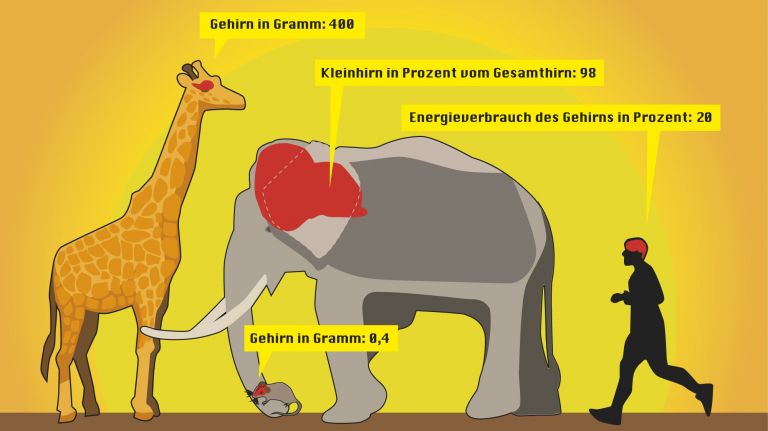

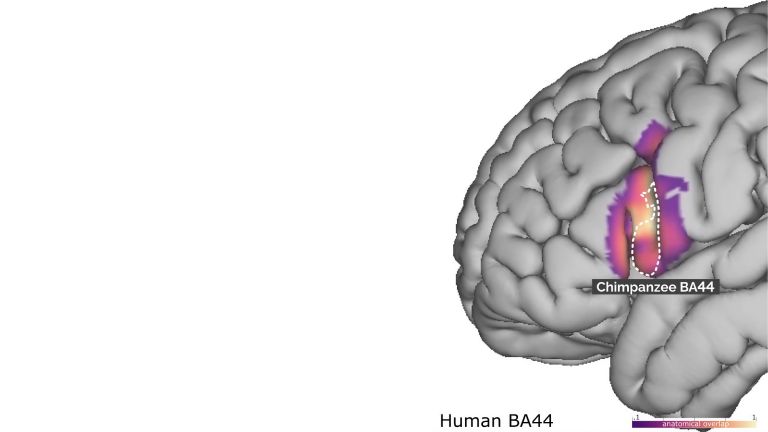

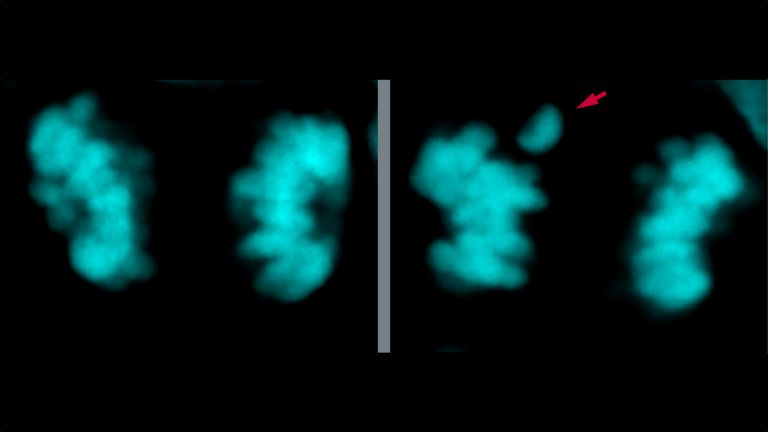

Detailanalysen einzelner Gene werfen ein Schlaglicht auf jene Faktoren, die entscheidende Unterschiede zwischen den Arten begründen. So ist das Erbgut von Mensch und Schimpanse zu 99 Prozent identisch. In einer von 49 Regionen, die sich beim Menschen sehr viel schneller entwickelt haben, liegt das 2006 entdeckte Gen HAR1F. Seine 118 Bausteine unterscheiden sich zwischen Schimpansen und Hühnern nur an zwei Stellen, blieben also über einen sehr langen Zeitraum in der Evolution fast unverändert. Zwischen Mensch und Schimpanse finden sich dagegen 18 Unterschiede.

In der gleichen Region liegt das Steuerelement HARE5, mit dem ein spektakuläres Experiment gelang: Verpflanzt man nämlich die menschliche Version dieses „Enhancers“ in Mausembryonen, so wachsen ihre Gehirne um etwa 12 Prozent stärker als bei unbehandelten Artgenossen. Mit der Schimpansenversion dieses Enhancers gab es diesen Effekt aber nicht.

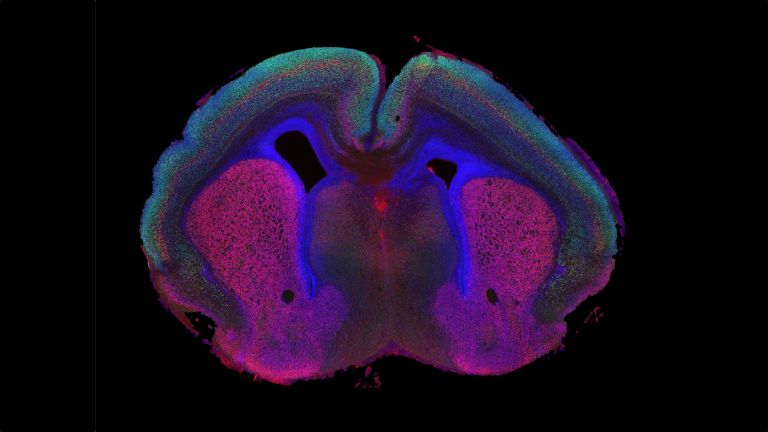

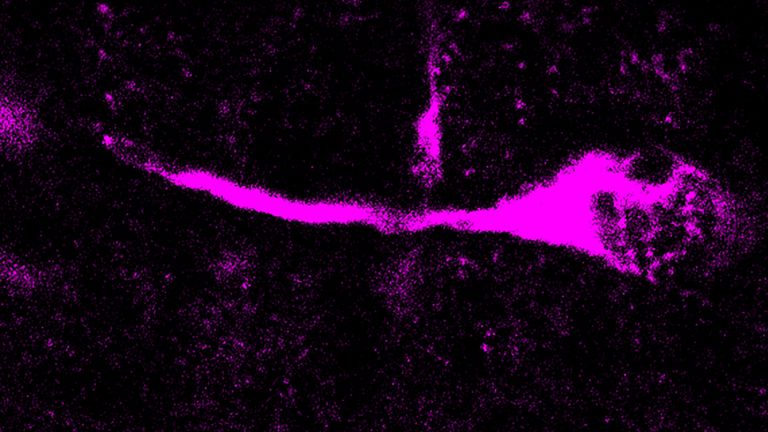

Ein Gen, das nach Ansicht einiger Wissenschaftler ebenfalls eine große Rolle bei der „Menschwerdung“ gespielt haben dürfte ist Foxp2. Es ist defekt bei einigen wenigen Familien mit massiven Sprachschwierigkeiten. Inzwischen weiß man, dass Foxp2 das Längenwachstum und die Verästelung von Nervenzellen unterstützt und so die für den Spracherwerb notwendigen neuronalen Netzwerke schafft. Verpflanzt man die menschliche Variante in das Erbgut von Mäusen, so bessert sich deren Lernfähigkeit. Unterbricht man eine der beiden natürlichen Kopien im Genom von Mausembryonen, verzögert sich die Entwicklung der Tiere, und ihre Kommunikation mit Ultraschall-Lauten verändert sich.

Evolution erfolgt nie direkt? Die Epigenetik stellt das in Frage

25.000 bis 30.000 Gene besitzt das menschliche Genom, und drei Viertel davon werden im Gehirn auch genutzt. 1437 dieser Erbinformationen wurden gemäß einer Untersuchung im Gehirn häufiger abgelesen und in die entsprechenden Eiweiße übersetzt, als in anderen Organen des Körpers. Die Evolution von „Hirngenen“ erklärt die Besonderheiten des Homo sapiens offenbar besser als Veränderungen in anderen Organen.

Doch die klassische Genetik, die glaubte, alle Veränderungen allein durch Mutation und Selektion erklären zu können, hat Konkurrenz bekommen: Die Epigenetik. Dieses Fachgebiet fragt nach den Veränderungen der Genaktivität im Verlaufe der Zeit, die nicht auf Mutationen beruhen, und es liefert mittlerweile zahlreiche Beispiele dafür, wie solche genetischen Grundeinstellungen an die nächste Generation weitergereicht werden können.

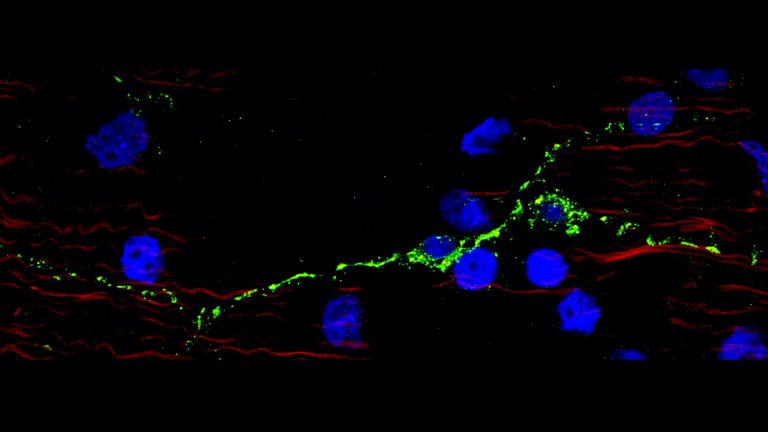

Nervenzellen reagieren beispielsweise auf Veränderungen in ihrer Umgebung auch mit veränderter Genexpression. Stress, Sucht, Lernen und Krankheit – all dies verursacht vermutlich Änderungen in der neuronalen Genaktivität und zwar über Mechanismen, die den Zugriff auf die Gene verändern, nicht aber die DNA-Sequenz. Eine Weitergabe erworbener Eigenschaften ist damit möglich.

So konnten Catherine Peña von der Ican School of Medicine in Mount Sinai, New York, und ihre Kollegen zeigen, dass junge Mäuse, die durch Trennung von ihren Müttern gestresst wurden, im Erwachsenenalter anfälliger für externen Stress wurden und häufiger depressiv. Verantwortlich dafür war eine veränderte Nutzung des Gens Otx2, das wiederum Gene steuert, die in die Entwicklung des Sensoriums und des Mittel- und Vorderhirns eingebunden sind.

Dass männliche Ratten, die besonders leicht kokainabhängig werden, diese Eigenschaft an ihre Kinder und ihre Enkel vererben, ist ebenfalls auf epigenetische Schalter zurückzuführen, die an und neben den Genen beteiligter Zellen sitzen und bestimmen, wie gut die Zellen ihre Gene aktivieren können.

Auf die manchmal bizarren Effekte der sexuellen Auslese hat bereits Darwin hingewiesen. Hier wirkt die Selektion auf meist körperliche Merkmale, die vom Paarungspartner bevorzugt werden. So entstanden etwa gewaltige Geweihe bei Hirschen oder die überlangen Schmuckfedern der Paradiesvögel, die dem Prinzip des "survival of the fittest" offensichtlich widersprechen.

Er unterschied die männliche Zuchtwahl von der weiblichen Partnerwahl ("male-male competition" und "female choice"). Female choice besagt, dass in erster Linie die Weibchen die Männchen nach deren Qualitäten auswählen. Männchen, die Eigenschaften besitzen, die von den Weibchen als attraktiv erachtet und deshalb gewählt werden, haben somit einen höheren Partnerwahl- und Fortpflanzungserfolg.

Die Evolution geht opportunistisch vor: Das Vorhandene wird unter den jeweiligen Umständen nach Zufall oder Notwendigkeit umgebaut, doch es bewegt sich auf kein Ziel zu. Auch der Mensch ist nicht Ziel der Evolution, sondern deren Gegenstand.