Teamwork im Innenohr – unser Hören baut auf organisierte Gruppierung von Proteinen

Forschenden am Göttingen Campus ist es erstmals gelungen, die winzigen Synapsen im Innenohr – die Kontaktstellen zwischen den Haarsinneszellen und den Hörnervenzellen – auf molekularer Ebene zu untersuchen. Sie konnten zeigen, dass sich Ionenkanäle und weitere synaptische Proteine, die für das Hören essentiell sind, in spezifischen Mustern organisieren. Diese Anordnung sorgt für eine optimierte Weiterleitung der Hörinformationen an das Gehirn. Diese Erkenntnisse könnten dazu beitragen, Therapien für Hörstörungen mit synaptischer Ursache zu entwickeln. Die Ergebnisse sind in der Fachzeitschrift „Science Advances“ erschienen.

Veröffentlicht: 06.11.2025

Hören basiert auf der Umwandlung von Schall in Nervensignale. Die Schall-bedingten Schwingungen werden im Innenohr in Nervenimpulse umgewandelt, die über den Hörnerv ans Gehirn weitergeleitet und dort als Geräusche, Sprache oder Töne interpretiert werden. Die zentrale Schaltstelle dieses Vorgangs sind die Synapsen – die Kontaktstellen zwischen den Haarsinneszellen und den Hörnervenzellen. Werden die Haarsinneszellen durch Schall gereizt, öffnen sich Kalziumkanäle in der Zellmembran und Kalzium strömt ein. Dies führt zur Freisetzung eines Botenstoffes, der die Rezeptoren auf den gegenüberliegenden Hörnervenzellen aktiviert, wodurch sich ein Nervenimpuls bildet.

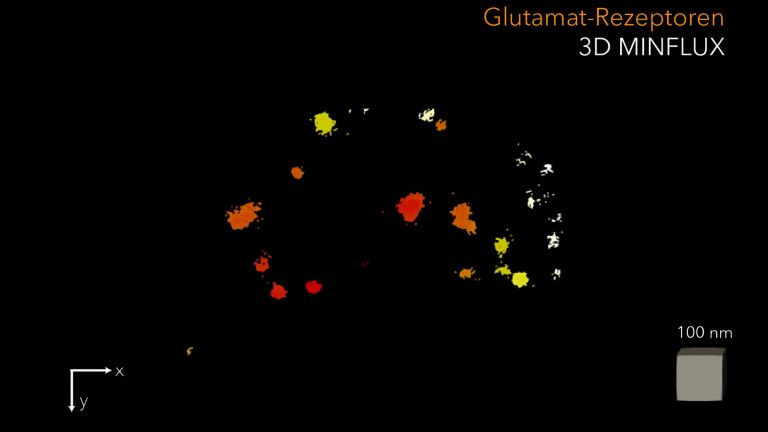

Göttinger Wissenschaftler*innen unter Federführung der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) haben erstmals die winzige Struktur von Synapsen in den inneren Haarsinneszellen untersuchen können. Mit der von Prof. Dr. Stefan Hell und Kollegen am Göttingen Campus entwickelten dreidimensionalen (3D)-MINFLUX-Nanoskopie konnten Details im Bereich weniger Nanometer, also millionstel Millimeter, sichtbar gemacht werden. Durch eine Optimierung der Probenaufbereitung konnten die Forschenden mit dieser Methode zeigen, dass sich Kalziumkanäle und bestimmte Strukturproteine in den Haarzellen in kleinen Gruppen organisieren. Diese Gruppen, auch Nanocluster genannt, ordnen sich in Form von Streifen an. Der Botenstoff wird in winzigen Membranbläschen gelagert, die von den Wissenschaftler*innen erstmals mit MINFLUX an der Synapse dargestellt werden konnten. Nach der Freisetzung in den Spalt zwischen Haarsinneszelle und Hörnervenzelle bindet der Botenstoff an die Rezeptoren der gegenüberliegenden Hörnervenzelle, die in der Form eines Ringes angeordnet sind. Diese ringförmige Formation erlaubt offenbar ein optimales Aufspüren des freigesetzten Botenstoffes. Mit biophysikalischen Simulationen konnten die Forschenden nachweisen, dass diese Nanocluster-Anordnung eine hohe Effizienz der Botenstofffreisetzung ermöglicht.

„Die organisierte Anordnung der Kalziumkanäle erhöht die Wahrscheinlichkeit der Botenstofffreisetzung. Diese Nanocluster erlauben uns offenbar, Geräusche präzise und schnell wahrnehmen zu können“, sagt Prof. Dr. Tobias Moser, Direktor des Instituts für Auditorische Neurowissenschaften der UMG, Sprecher des Exzellenzclusters „Multiscale Bioimaging: Von molekularen Maschinen zu Netzwerken erregbarer Zellen“ (MBExC) und Sprecher des Sonderforschungsbereichs 1690 „Krankheitsmechanismen und funktionelle Wiederherstellung von sensorischen und motorischen Systemen“. „Diese Arbeit liefert die fehlende molekulare Landkarte der Haarzell-Synapse und erklärt, warum sie unser schnellstes und präzisestes Sinnessystem antreibt“, so Prof. Moser.

Originalpublikation

Rohan Kapoor, Hyojin Kim, Evelyn Garlick, Maria Augusta do R. B. F. Lima, Klara Esch, Torben Ruhwedel, Wiebke Möbius, Fred Wolf, Tobias Moser. Charting the nanotopography of inner hair cell synapses using MINFLUX nanoscopy. Science Advances (2025). DOI: 10.1126/sciadv.ady4344