Wie das Gehirn die unmittelbare Zukunft vorhersehen kann

Drei Schlüsselbereiche im Gehirn ermitteln, wann etwas wahrscheinlich eintreten wird.

Veröffentlicht: 21.03.2025

Man stelle sich einen Boxer vor, der fix einem Schlag ausweicht, eine Musikerin, die einen Ton zeitlich perfekt platziert oder eine Autofahrerin, die eine rote Ampel antizipiert und blitzschnell bremst – das Gehirn kann als ein erstaunliches Werkzeug betrachtet werden, das ständig dabei ist, die Zukunft vorherzusehen. Aber wie macht es das? Ein Team von Neurowissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik (MPIEA), des Ernst Strüngmann Instituts für Neurowissenschaften (ESI), beide Frankfurt am Main, und der Goethe-Universität Frankfurt konnte erstmals zeigen, wie spezifische Hirnrhythmen den Zeitpunkt zukünftiger Ereignisse vorhersagen. Die Ergebnisse wurden kürzlich in Nature Communications veröffentlicht.

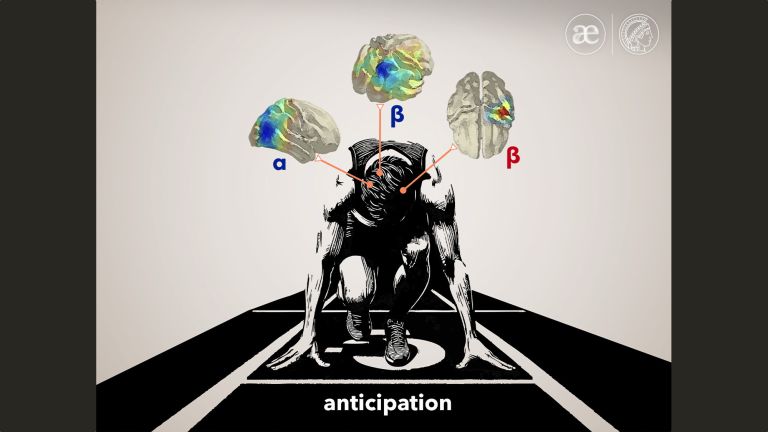

Im Rahmen der Studie konnte die Schlüsselvariable identifiziert werden, die darüber entscheidet, wie gut wir vorhersagen können, was in der Zukunft passieren wird: Ereigniswahrscheinlichkeit über die Zeit. Verantwortlich dafür sind Hirnströme, die eine bestimmte Anzahl von Schwingungen pro Sekunde aufweisen. Diese Schwingungen liegen in den Frequenzbereichen Alpha, mit sieben bis zwölf Hertz, und Beta, mit 15 bis 30 Hertz, und repräsentieren die Ereigniswahrscheinlichkeit:

„Die Ergebnisse zeigen, dass Hirnströme in diesen Frequenzbereichen den Zeitpunkt repräsentieren, an dem zukünftige Ereignisse eintreten werden. Je vorhersehbarer ein Ereignis ist, desto stärker sind die neuralen Schwingungen. Dadurch kann das Gehirn schneller und effizienter reagieren“, erklärt Erstautor Matthias Grabenhorst vom ESI (zuvor MPIEA).

Mit Hilfe der Magnetenzephalographie (MEG) konnte das Forschungsteam drei Schlüsselbereiche des Gehirns lokalisieren, die ermitteln, wann etwas wahrscheinlich eintreten wird: Zum einen spielt der posteriore Parietallappen eine wichtige Rolle, der ein Knotenpunkt für die zeitliche Planung und die motorische Vorbereitung ist. Zudem ist der posteriore mittlere Gyrus Temporalis aktiv, der entscheidend für die zeitliche Verarbeitung von Ereignissen ist. Ebenso spielt der sensomotorische Kortex eine Rolle – ist er doch direkt an Bewegungen beteiligt, die auf vorhergesagte Ereignisse folgen.

Die Erkenntnisse könnten weitreichende Auswirkungen auf das Verständnis von Entscheidungsfindung und Aufmerksamkeit bis hin zu sportlicher Leistung und neurologischen Störungen haben:

„Die Studie öffnet neue Türen für die Erforschung der grundlegenden Rolle von Hirnrhythmen bei der Navigation durch Zeit und Zukunft. Zum Beispiel könnten diese Rhythmen eines Tages genutzt werden, um das Gehirn zu trainieren und besser vorausdenken zu können. Oder Störungen in diesen Signalen könnten erklären, warum bestimmte Krankheiten wie ADHS oder Parkinson das Timing und die Reaktionsgeschwindigkeit beeinflussen“, schließt Seniorautor Georgios Michalareas, von der Goethe-Universität, der als Mitarbeiter am MPIEA an der Studie beteiligt war.

Die Studie ist Teil des größeren Forschungsprojektes „The Anticipation of Events in Time“, in dessen Rahmen bereits zwei Studien veröffentlicht wurden.

Aufmerksamkeit

Aufmerksamkeit/-/attention

Aufmerksamkeit dient uns als Werkzeug, innere und äußere Reize bewusst wahrzunehmen. Dies gelingt uns, indem wir unsere mentalen Ressourcen auf eine begrenzte Anzahl von Reizen bzw. Informationen konzentrieren. Während manche Stimuli automatisch unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, können wir andere kontrolliert auswählen. Unbewusst verarbeitet das Gehirn immer auch Reize, die gerade nicht im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen.

Originalpublikation

Grabenhorst, M., Poeppel, D., & Michalareas, G. (2025). Neural Signatures of Temporal Anticipation in Human Cortex Represent Event Probability Density. Nature Communications. https://doi.org/10.1038/s41467-025-57813-7

Cortex

Großhirnrinde/Cortex cerebri/cerebral cortex

Cortex bezeichnet eine Ansammlung von Neuronen, typischerweise in Form einer dünnen Oberfläche. Meist ist allerdings der Cortex cerebri gemeint, die äußerste Schicht des Großhirns. Sie ist 2,5 mm bis 5 mm dick und reich an Nervenzellen. Die Großhirnrinde ist stark gefaltet, vergleichbar einem Taschentuch in einem Becher. So entstehen zahlreiche Windungen (Gyri), Spalten (Fissurae) und Furchen (Sulci). Ausgefaltet beträgt die Oberfläche des Cortex ca 1.800 cm2.