Die Schule erzieht junge Menschen, keine Gehirne

Was wir aus den jahrhundertealten Erfahrungen mit lernenden Kindern wissen, ist nützlicher als alles, was die Neuropädagogik heute liefert. Die Experimente der Hirnforscher sind artifiziell und lassen generelle Schlüsse über gute Schulen oder Schülerpotentiale kaum zu. Doch der analytische Blick in die Köpfe ist nicht sinnlos. Er legt Lernstörungen offen, hilft bei den digitalen Umwälzungen, und er taugt auch als politisches Instrument für Schulreformen.

Veröffentlicht: 05.03.2015

Niveau: mittel

- Der Versuch, die Ergebnisse der Hirnforschung für die Verbesserung der Schulpädagogik einzusetzen, fokussiert sich zur Zeit auf die Beratung der Lehrer auf Basis der Forschungsergebnisse zum Erlernen von Lesen und Rechnen sowie dessen Störungen fokussiert.

- Neben der Identifizierung relevanter Hirnregionen und ihrer veränderten Aktivierung mit zunehmenden Fähigkeiten oder Lernstörungen hat die Hirnforschung Ansätze für Frühindikatoren von Lesestörungen bei Vorschulkindern erarbeitet.

- Obwohl praktische Konsequenzen für den Unterricht bislang fehlen, wird der Nutzen der Hirnforschung darin gesehen, mit den Ergebnissen der Hirnforschung Hinweise zu geben, die von Pädagogen bewertet und in Schulprogramme umgesetzt werden.

Prof. Dr. Michael Madeja ist Hirnforscher an der Universität Frankfurt und Geschäftsführer der Hertie-Stiftung, die in den Bereichen Neurowissenschaft und Bildung tätig ist. Er studierte Medizin in Münster, habilitierte sich in Neurophysiologie und wechselte 2000 nach Frankfurt, wo er die neurowissenschaftlichen und Hochschulprojekte der Hertie-Stiftung leitet und über die Funktion von Ionenkanälen forscht. Die allgemein verständliche Darstellung der Hirnforschung ist ihm ein besonderes Anliegen, er hat dazu mehrere Bücher verfasst u.a. den Bestseller „Das kleine Buch vom Gehirn“.

Empfohlene Artikel

Schulen gibt es schon lange in der Menschheitsgeschichte. Der älteste bislang bekannte Nachweis findet sich auf einem ägyptischen Grab in der Epoche des Mittleren Reichs zwischen 2000 und 1500 vor Christus. Auf der Grabinschrift verspricht der dort Begrabene allen Passanten, die eine Schule besucht haben, sich im Jenseits für sie einzusetzen. Vermutlich gab es auch früher, vielleicht sogar schon beim Erlernen ritueller Handlungen in der Steinzeit, Schulen oder schulartige Einrichtungen, doch fehlen dazu eindeutige archäologische Nachweise.

Obschon auch die Hirnforschung weit zurückreicht, gibt es eine systematische und moderne Hirnforschung, die das Gehirn als das zentrale informationsverarbeitende System des Menschen untersucht, erst seit gut 150 Jahren, als man zum Beispiel gezielt die Blutzufuhr zum Gehirn von Tieren unterbrach, um die Auswirkungen dieser Manipulation des Gehirns auf das Handeln zu erforschen.

Erst seit 1990 setzt man die Hirnforschung mit der Absicht der Verbesserung der Pädagogik ein. Dieser Ansatz wird in der Lingua franca der Naturwissenschaft als „educational neuroscience“ oder „neuroeducation“ bezeichnet und im Deutschen meist als Neuropädagogik oder Neurodidaktik verwendet. Die Neuropädagogik ist also eine junge Disziplin, vor allem wenn man sie mit den mehrere tausend Jahre alten Anstrengungen vergleicht, die Schulen über die individuellen oder gesellschaftlichen Erfahrungen, die Messung der Leistungen der Kinder und die geisteswissenschaftliche Forschung oder weltanschauliche Prinzipien zu optimieren.

Trotzdem hat die Neuropädagogik bereits eine Geschichte. Es ist die Geschichte einer mit zu großen Versprechungen und zu hohen Erwartungen belasteten Disziplin. Eine Geschichte, die wie auch die anderer wissenschaftlicher Wundererwartungen (wie zum Beispiel der Gentherapie) drei Phasen hat:

- „Mit dem Neuroboom und den hohen Erwartungen, die die Gesellschaft an die Neurowissenschaften hat, wurde die Neuropädagogik vor allem in Deutschland als Möglichkeit gesehen, im föderalen Bildungschaos Deutschlands eine objektive Schiedsinstanz zu finden. Bildungsreformen sollten nicht mehr den kreativen Eingebungen der verschiedensten Landesregierungen entspringen, sondern objektiven wissenschaftlichen Fakten. Die Euphorie war groß, und die Neuropädagogik wurde millionenschwer von der Politik und wissenschaftlichen Förderinstitutionen unterstützt. Parallel entwickelten kommerzielle Anbieter unterschiedlicher Seriosität eine Palette von neuropädagogischen Angeboten. Exemplarisch steht dafür die Angabe eines Lehrers, pro Jahr mehr als 70 Angebote zu „brain-based learning“ zu erhalten.

- Nachdem die teilweise von den Wissenschaftlern selbst zu Unrecht geschürten Hoffnungen und die teilweise von vorneherein völlig unrealistischen Erwartungen sich nicht innerhalb weniger Jahre erfüllten, kippte die Phase der Euphorie vor etwa fünf bis zehn Jahren in die Phase der Enttäuschung. Es zeichnete sich ab, dass die Hoffnungen einer neurowissenschaftlich entwickelten und optimierten Schule sich nicht – zumindest sicher nicht so schnell wie erwartet – realisieren ließen. Beispielhaft ist dafür das Statement des Forschungsministeriums aus dem Jahr 2005, das fast schon lakonisch feststellte: „Die häufig geäußerte Vorstellung, wonach die Hirnforschung zur Klärung theoretischer Kontroversen in der Pädagogik beitragen könnte, trifft nicht zu.“

- Nach der vernichtenden Kritik dieser Phase sind wir nun in der dritten und vermutlich längsten Phase, in der das öffentliche Interesse sich normalisiert hat und man sich langsam auf ein vernünftiges Niveau der Trennung von Wunschdenken und tatsächlichen Optionen hochgearbeitet hat.

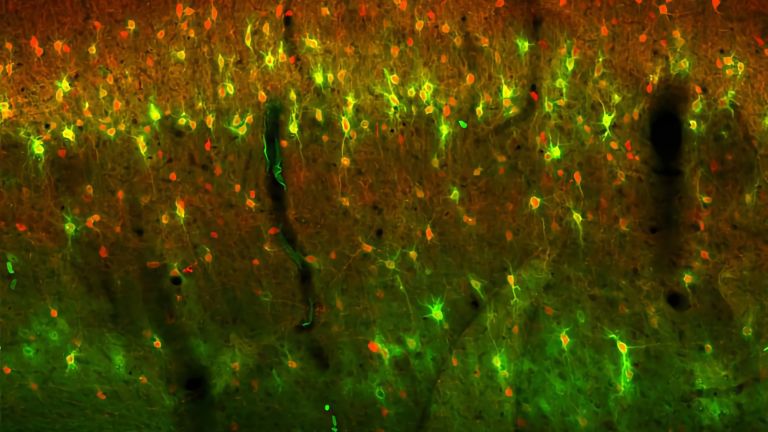

Lernen ist ohne Zweifel eine der zentralen Aufgaben des Gehirns, sodass man der Neuropädagogik grundsätzlich alle neurowissenschaftliche Forschung zu Lernvorgängen im Gehirn zurechnen könnte – von den Veränderungen in Synapsen und Nervenzellstrukturen bis zur Registrierung von Leistungen der Schüler, die offensichtlich auf Veränderungen der Struktur und Funktion des Gehirns beruhen. In der Tat wurden solche Untersuchungen anfangs von Wissenschaftsteams als neuropädagogische Ergebnisse publiziert. Mittlerweile hat jedoch eine Klärung und Fokussierung des Arbeitsgebietes stattgefunden. Die Neuropädagogik will die Erkenntnisse über die Funktion des Gehirns einsetzen, um die pädagogischen Konzepte vor allem in der Schule anzuwenden. Dazu setzt sie auf Interdisziplinarität und Praxisorientierung. Forschungsschwerpunkte sind vor allem klassische Themen der Schule, vor allem Lesen und Rechnen, und die Funktionen der Hirnrinde beim Erlernen dieser Fähigkeiten und bei ihren Störungen, also Lese- und Rechenstörungen. Andere Themen des schulischen Lernens wie Schreiben, Kreativität, Aufmerksamkeit und soziale Fähigkeiten werden deutlich weniger untersucht.

Mit dem großen Interesse an den Neurowissenschaften sind eine Reihe von Ergebnissen in die Öffentlichkeit gelangt, die teils zu vereinfacht dargestellt, teils zu einseitig interpretiert wurden. Es entstanden „Neuromythen“, wie die Neurowissenschaft sie selbst nennt, die zu falschen Rückschlüssen auf den Schulunterricht geführt haben, zumal einige kommerzielle Anbieter aus solchen Überinterpretationen Lehrkonzepte entwickelt haben, die nutzlos oder sogar schädlich für Schüler sind. So sind Lernkonzepte für entweder „linkshirnige oder rechtshirnige Lerner“ angeboten worden, die die Befunde der Lokalisierung einzelner Hirnfunktionen inprimär einer Hirnhälfte fälschlich auf das gesamte schulische Lernen generalisieren. Sehr verbreitet ist auch die Ansicht, dass zuckerhaltige Ernährung bei Kindern zu Hyperaktivität und verminderter Aufmerksamkeit führe, was zu ganzen „zuckerfreien Schulen“ geführt hat. Diese mittlerweile durch Kontrollstudien mit Placebos widerlegte Annahme beruhte vermutlich auf der Fehlinterpretation einer Studie, die lediglich einen erhöhten Zuckerkonsum bei hyperaktiven Kindern gezeigt hatte.

Die Neuropädagogik hat selbst durch ihre Publikationen und ihre Öffentlichkeitsarbeit dazu beigetragen, eine Reihe solcher Neuromythen zu entlarven und die Unsinnigkeit darauf basierender Lernkonzepte zu verdeutlichen. Teilweise wurden auch einzelne Lernangebote untersucht, um die Wirksamkeit neurowissenschaftlich zu prüfen, etwa ob durch solche Angebote auch die funktionellen Netzwerke im Gehirn normal angelegt werden.

Im Jahr 1892 beschrieb der französische Neurologe Joseph Jules Dejerine seinen Patienten „Herrn C.“, der gerne und gut las, bis er diese Fähigkeit plötzlich komplett verlor. Er konnte jedoch weiterhin sprechen, Gegenstände benennen und auch schreiben. Nach seinem Tod untersuchte Dejerine das Gehirn von Herrn C. und fand eine umschriebene Schädigung im linken seitlich-hinteren Bereich des Gehirns (Gyrus fusiformis als Folge eines Schlaganfalls. Diese Region hat sich seitdem als entscheidend für die Verbindung des gesehenen Wortes (der Sehcortex liegt im Gehirn dahinter) mit dem gehörten Wort beziehungsweise dessen Bedeutung (der Hörcortex liegt im Gehirn davor) herausgestellt und wird als visuelles Wortformareal (VWFA) bezeichnet. Ableitungen der Hirnaktivität zeigten, dass etwa 150 bis 200 Millisekunden nach Zeigen eines Wortes selektiv in dieser Region Aktivierungen zu finden sind, die jedoch nicht beobachtet werden, wenn es eine fremde Sprache ist oder unbekannte Buchstaben auftreten.

Neuropädagogische Arbeitsgruppen haben die Entwicklung der VWFA beim Lesenlernen untersucht und festgestellt, dass in frühen Stadien der Lesefähigkeit zunächst auch andere Bereiche des Gehirns aktiviert werden. Dies sind unter anderem in beiden Hirnhälften vorne liegende Bereiche (präfrontaler Cortex), die unter anderem mit Aufmerksamkeit, Planung und Arbeitsgedächtnis zu tun haben. Mit der Zunahme der Lesefähigkeit wird die Aktivierung gleichsam auf die VWFA konzentriert, und die Aktivierungen sowohl der Bereiche der rechten Hirnhälfte als auch der vorderen Hirnanteile nehmen ab. Diese Aktivierung der VWFA ist bei Kindergartenkindern nicht vorhanden, tritt aber schon ab geringen Lesefähigkeiten auf und steigert sich über viele Jahre bis ins Erwachsenenalter hinein. Kinder, die trotz normaler Intelligenz große Schwierigkeiten beim Lesenlernen haben (Dyslexie) und die bis zu 15 Prozent eines Jahrgangs ausmachen, zeigen im Vergleich mit anderen Kindern desselben Alters eine schwächere Aktivierung der VWFA und stärkere Aktivierungen der anderen beim Lesenlernen involvierten Hirnrindenbereiche. Nach dem Absolvieren von speziellen Trainingsprogrammen verbesserte sich nicht nur die Lesefähigkeit, sondern auch die Fokussierung der Aktivierung der Hirnrinde auf die VWFA in den meisten Fällen, was als Reparatur interpretiert werden kann. Zudem konnten elektrische Aktivitätsreaktionen des Gehirns bei Neugeborenen gefunden werden, die mit Jahre später auftretender Dyslexie korrelierten.

Der Nutzen, den die Neurowissenschaft schon für einzelne Personen mit Dyslexie haben kann, zeigt auch ein Beispiel aus der Klinik: Eine englische Neurologengruppe stellte bei einer Person mit Dyslexie beim Ableiten der Hirnaktivität fest, dass bei dieser Person der sehr seltene Fall einer Lese-Epilepsie vorlag. Synchrone und damit inhaltlich unsinnige Information wurden beim Lesen ausgelöst und blockierten so die Weiterverarbeitung der gelesenen Worte. Statt zusätzlicher Kurse und Förderprogramme zur Verbesserung ihrer Lesefähigkeit erhielt die Person dann ein Antiepileptikum, was nicht nur die epileptische Aktivität unterdrückte, sondern auch die Leseschwierigkeit behob.

Für die Abschätzung von Größenordnungen, das Überschlagsrechnen und den Vergleich von Mengen und Zahlen hat der Mensch eine Eigenschaft, die man als Zahlensinn bezeichnen kann. So können wir ohne zu zählen oder zu rechnen einschätzen, welche von zwei Mengen von Objekten größer ist. Diese Eigenschaft scheint angeboren und ist schon bei Säuglingen nachweisbar. Diese erkennen einen Unterschied, wenn die Anzahl der Objekte einer Gruppe doppelt so groß ist wie in der Vergleichsgruppe. Die Unterscheidungsfähigkeit verfeinert sich bis zum Erwachsenenalter, in dem Mengendifferenzen von 15 Prozent ohne zu zählen erkannt werden.

Für den Zahlensinn konnte eine relevante Hirnregion identifiziert werden. Sie liegt im hinteren oberen Teil des Gehirns (intraparietaler Sulcus, abgekürzt IPS) und ist besonders aktiv, wenn Kinder und Erwachsene sich mit Zahlen beschäftigen, an sie denken, sie sehen, aussprechen oder wenn sie rechnen. Die Aktivierung nimmt zu, wenn der Zahlenvergleich schwieriger wird oder die Zahlen größer werden. Auch wurden beim Affen einzelne Neurone in dieser Region gefunden, die spezifisch auf einzelne Zahlen oder Mengen ansprechen.

Zudem führen Schlaganfälle, die zu Gewebezerstörung in dieser Region führen, zu Störungen des Rechnens (Dyskalkulie) und bei einer Gruppe von Kindern mit Rechenschwierigkeiten, die besonders beim Unterscheiden von Zahlen und Schätzung von Mengen lagen, wurde eine gegenüber der Norm geringere Aktivierung des IPS gefunden.

Für das Rechnen reicht aber der IPS offensichtlich nicht aus und sind andere Hirnregionen mit involviert. Zum einen sind dies Regionen des Gehirns, die mit Sprachverarbeitung zu tun haben. So können zweisprachige Menschen zwar in beiden Sprachen gleich schnell Schätzungen vornehmen, sind aber in der Nichtmuttersprache langsamer beim Rechnen. Auch tritt die Dyskalkulie häufiger bei Gewebezerstörungen in der jeweiligen sprachdominanten Hirnhälfte auf. Die Hirnforschung hat hier eine im hinteren, seitlichen Bereich des Gehirns liegende Region identifiziert (Gyrus angularis), der offensichtlich zentral für die Umsetzung von Zahlen in Worte ist. Zum anderen werden beim Rechnen auch Regionen involviert, die mit Raumwahrnehmung zu tun haben und seitlich oben im Gehirn liegen (in der parietalen Hirnrinde). Dies könnte erklären, warum wir große räumliche Abstände gleichsam automatisch mit großen Zahlen verbinden und dass auch bei Naturvölkern und Kindergartenkindern ohne mathematischen Unterricht Zahlen und Raum automatisch korreliert werden.

Trotz der Fülle von Ergebnissen zu Hirnfunktionen beim Lesen und Rechnen ist die Kritik an der Neuropädagogik verständlich. Sie hat bislang keine Ergebnisse erbracht, die praktische Auswirkungen auf den Unterricht oder für die Schüler haben – wenn man von einzelnen Kindern absieht, die nachweisbare Störungen von Hirnfunktionen haben. Auch hat sich die Neuropädagogik auf die Grundschule fokussiert und keine anderen Entwicklungsphasen wie zum Beispiel die Pubertät untersucht, in der sich offensichtlich die Möglichkeiten für das Lernen von einzelnen Fähigkeiten grundlegend ändern. Schließlich stellen viele Befunde der Neuropädagogik nur eine Ergänzung bekannter pädagogischer oder neurowissenschaftlicher Erkenntnisse um Lokalisationsorte im Gehirn mit den modernen Bildgebungsverfahren dar. Diese schlechte Bilanz liegt neben dem geringen Alter der Disziplin auch an grundsätzlichen Grenzen der Neuropädagogik:

- Die Schule erzieht Menschen, keine Gehirne. Es besteht kein Zweifel, dass das Gehirn das zentrale informationsverarbeitende System des Menschen ist. Aber ist es alles? Man muss nicht gläubig sein und an eine materieunabhängige Seele glauben, sondern auch die Überlegung, dass ein Gehirn mit seinen Rückmeldeschleifen aus dem Körper und der Umwelt ein komplexeres System mit mehr Eigenschaften als ein isoliert betrachtetes Gehirn ist, lässt zumindest zweifeln, ob die Reduktion eines so vielschichtigen Vorganges wie das schulische Lernen von Kindern allein auf die Hirnfunktion nicht eine unzulässige Simplifizierung darstellt.

- Das Lernen eines Kindes ist ein individueller Prozess des Lebens. Die Ergebnisse der Neurowissenschaft liefern aber Aussagen zu Mittelwerten und Wahrscheinlichkeiten. Das sind Aussagen, die für ein Gesamtkollektiv sinnvoll sein können, die aber für das Individuum wenig hilfreich sind, da sie für diese Person falsch sein können. Gerade aber die Schulpädagogik hat mehr als andere Disziplinen die Aufgabe, auch das einzelne Kind, das von der Norm abweicht, mitzunehmen, zu fördern und ihm persönlich die optimale Bildung zu ermöglichen.

- Die Experimentalsituation als Grundlage der neurowissenschaftlichen Erkenntnis ist eine fragwürdige Vereinfachung. Die Naturwissenschaft schließt aufgrund ihres für sie notwendigen reduktionistischen Erkenntnisansatzes viele Faktoren des Lebens aus. Wie arm wäre das, was wir über einen Apfel wüssten, wenn wir nur die naturwissenschaftliche Erkenntnisse wie Gewicht, Zusammensetzung und so weiter zuließen. In komplexen Situationen – und schulisches Lernen dürfte dazu gehören – kann eine einzige Disziplin mit der Reduktion ihres Erkenntnisansatzes nicht alles erklären.

Diese grundsätzlichen Einschränkungen begrenzen den Nutzen, den die Neuropädagogik für die Schule haben kann und werden sicher auch in Zukunft nicht erlauben, neurowissenschaftliche Ergebnisse direkt in Schulprogramme umzusetzen. Im Zweifel werden die auf praktischer Anschauung und jahrelangen bis Jahrhunderte alten Erfahrungen beruhenden Erkenntnisse neurowissenschaftlichen Aussagen überlegen sein. Trotzdem hat die Neuropädagogik ihre Berechtigung und ihre Möglichkeiten.

Zum einen haben wir die ersten Hinweise, dass die neurowissenschaftliche Analyse früher als die Verhaltensbeobachtung oder andere wissenschaftliche Ansätze die Frühdiagnose von Störungen der Lernfähigkeit ermöglichen kann. Die Validierung dieses Ansatzes und die Weiterentwicklung auf verschiedene Formen von Lernstörungen könnte eine frühere Intervention und damit möglicherweise eine Beseitigung der Störung ermöglichen, bevor sie für das Kind in der Schule relevant wird.

Zum Zweiten könnte man die hohe Reputation und die starke Argumentationskraft, die neurowissenschaftliche Erkenntnisse zur Zeit in unserer Gesellschaft haben, für Schulreformen nutzen. Die Beschreibung einer bekannten pädagogischen Erkenntnis durch die Methoden der Neurowissenschaft bringt zwar keinen wirklichen Erkenntnisgewinn, könnte aber als starkes zusätzliches Argument genutzt werden, um die politischen und anderen Entscheidungsträger zu überzeugen, notwendige und sinnvolle Veränderungen und Investitionen in unserem Schulsystem vorzunehmen.

Zum Dritten verändert sich unsere Umwelt ständig und es entstehen Anforderungen an die nachfolgenden Generationen, für die es noch keine jahrhundertelangen Erfahrungen gibt. So machen erst seit wenigen Jahren digitale Medien zunehmend einen großen Teil der Arbeitswelt und auch der Erfahrungswelt von Schulkindern aus. Die Hirnforschung hat hier wichtige Hinweise geliefert, dass Kinder nicht nur mit den alt bewährten Methoden, sondern auch mit digitalen Ansätzen zum Beispiel Lese- und Sprachkompetenz erwerben können.

Und die Veränderungen werden weitergehen. Experten rechnen damit, dass Kinder schon in einigen Jahren nicht mehr lernen werden, mit Stiften zu schreiben. Auch das Herumtippen auf immer stärker miniaturisierten Tastaturen dürfte nur noch ein Zwischenschritt sein, bis andere Formen der Kommunikation mit Schrift gefunden sind. Wir wissen nicht, welche dies sein werden, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es etwas sein, worüber wir kein Erfahrungswissen besitzen. Hier hätte die Neuropädagogik die wichtige Aufgabe, Hinweise zu geben, was diese neuen Arbeitsweisen in den Gehirnen der Schüler und – viel wichtiger – in ihrem Handeln und Denken bewirken könnten. Diese Hinweise zu bewerten und in Lehrprogramme umzusetzen ist dann Aufgabe der Schulpädagogik und der Lehrer.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Zur Verfügung gestellt vom Frankfurter Allgemeine Archiv

Aufmerksamkeit

Aufmerksamkeit/-/attention

Aufmerksamkeit dient uns als Werkzeug, innere und äußere Reize bewusst wahrzunehmen. Dies gelingt uns, indem wir unsere mentalen Ressourcen auf eine begrenzte Anzahl von Reizen bzw. Informationen konzentrieren. Während manche Stimuli automatisch unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, können wir andere kontrolliert auswählen. Unbewusst verarbeitet das Gehirn immer auch Reize, die gerade nicht im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen.

Gyrus fusiformis

Gyrus fusiformis/Gyrus fusiformis/fusiforme gyrus

Der Gyrus fusiformis liegt im inferioren, also inneren Temporallappen und spielt eine wichtige Rolle bei der Erkennung von Objekten. Im rechten Gyrus fusiformis wird die Gesichtserkennung vermutet, weshalb diese Struktur auch als fusiformes Gesichtsareal bezeichnet wird.

Arbeitsgedächtnis

Arbeitsgedächtnis/-/working memory

Eine Form des Gedächtnisses, häufig synonym mit dem Begriff "Kurzzeitgedächtnis" genutzt. Viele Theoretiker unterscheiden beide Konzepte jedoch klar, mit Hinblick auf die Manipulation von Informationen im Arbeitsgedächtnis. Es hält Informationen zeitweise aufrecht, beinhaltet gerade aufgenommene Informationen und Gedächtnisinhalte aus dem Langzeitgedächtnis, die mit den neuen Informationen in Verbindung gebracht werden. Im Modell von Alan Baddeley und Graham Hitch beinhaltet es eine zentrale Exekutive, eine phonologische Schleife, einen episodischen Puffer und ein visuell-räumliches Notizbuch.

Intelligenz

Intelligenz/-/intelligence

Sammelbegriff für die kognitive Leistungsfähigkeit des Menschen. Dem britischen Psychologen Charles Spearman zufolge sind kognitive Leistungen, die Menschen auf unterschiedlichen Gebieten erbringen, mit einem Generalfaktor (g-Faktor) der Intelligenz korreliert. Demnach lasse sich die Intelligenz durch einen einzigen Wert ausdrücken. Hierzu hat u.a. der US-Amerikaner Howard Gardner ein Gegenkonzept entwickelt, die „Theorie der multiplen Intelligenzen“. Dieser Theorie zufolge entfaltet sich die Intelligenz unabhängig voneinander auf folgenden acht Gebieten: sprachlich-linguistisch, logisch-mathematisch, musikalisch-rhythmisch, bildlich-räumlich, körperlich-kinästhetisch, naturalistisch, intrapersonal und interpersonal.

Dieser Artikel erschien erstmals am 07.03.2015 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als Teil der Vortragsreihe „Hirnforschung, was kannst du? — Potenziale und Grenzen“ von Gemeinnütziger Hertie-Stiftung und FAZ.

Hier sehen Sie das Video zum Vortrag Das Gehirn auf der Schulbank

zum Weiterlesen:

- Mind, brain and education: neuroscience implications for the classroom, David A. Sousa (Ed.), Bloomington, 2010

- Daniel Ansari, Bert de Smedt, et al. Neuroeducation – a critical overview of an emerging field. Neuroethics 5: 105 – 117 (2012)

- Journal Mind, Brain and Education: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mbe.2015.9.issue-1/issuetoc

- Tomi Guttorm, Paavo H.T. et al. Brain event-related potentials (ERPs)measured at birth predict later language development in children with and without familial risk for dyslexia. Cortex, 41: 291 – 303 (2005)