Netzwerke im Tanz von Genen und Umwelt

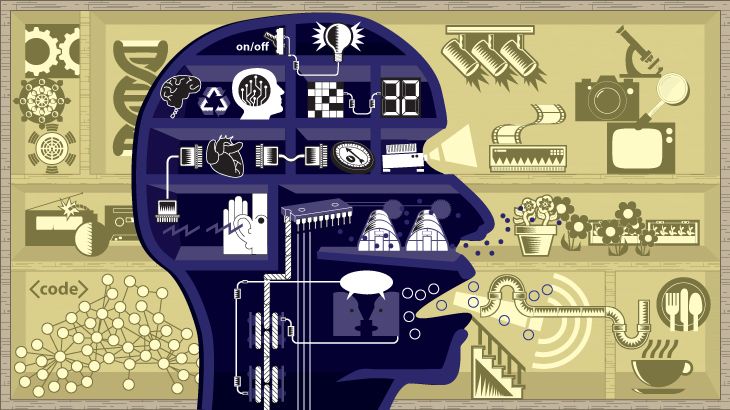

Kausalität fährt im Gehirn keine Einbahnstraßen: Gene beeinflussen Verhalten und Verhaltensänderungen wirken auf die Gene. Dazwischen liegen die neuronalen Netzwerke – ein dynamisches System aus komplexen Wechselwirkungen.

Scientific support: Prof. Dr. Ansgar Büschges

Published: 30.10.2015

Difficulty: intermediate

- Zwischen den Ebenen im Gehirn herrscht reger Austausch: Neuronale Netzwerke auf mittlerer Stufe erhalten Input sowohl von den Genen „von unten“ als auch vom Verhalten „von oben“.

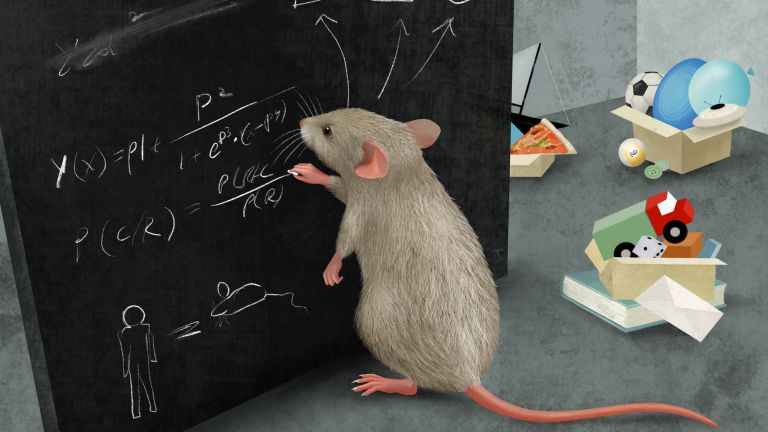

- Die Aufwärtskausalität kann beispielsweise mit Knockout-Mäusen erforscht werden. Die Deaktivierung eines Gens führt zu Verhaltensauffälligkeiten, die Rückschlüsse auf die Funktion des Gens und seiner Produkte zulassen.

- Die Abwärtskausalität ist zum Beispiel Gegenstand der Epigenetik und liegt Lernprozessen zugrunde. Das Prinzip wird zum Beispiel bei molekularen Umbauten an den Synapsen als Folge von andauerndem Drogenmissbrauch deutlich.

- Nicht nur Labortiere, auch Supercomputer werden inzwischen gefüttert: Hier soll ein möglichst reales Abbild des Gehirns generiert werden, indem alle bisher bekannten Forschungsergebnisse in die Analysen mit einfließen.

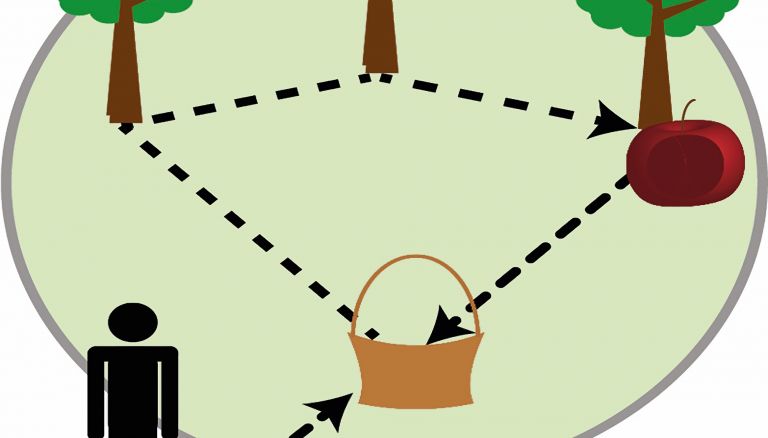

Das Morris-Wasserlabyrinth (engl. Morris water maze) ist ein klassisches Verhaltensexperiment zur Erforschung des räumlichen Lernens. Der Versuchsaufbau ist simpel: Das Tier wird in ein Becken gesetzt, das mit trübem Wasser gefüllt ist. Unter Wasser, also für das Tier unsichtbar, befindet sich eine Plattform. Außerhalb des Wassers sind markante Hinweise angebracht, anhand derer sich das Tier orientieren kann. Ein gesundes Tier findet die Plattform in immer kürzerer Zeit, je öfter es diesen Versuch durchläuft. Es hat sich an den externen Landmarken orientiert und so den Weg zur Plattform gelernt.

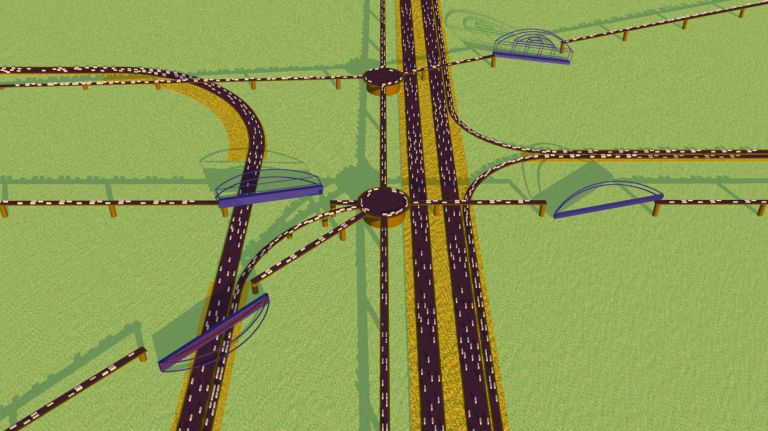

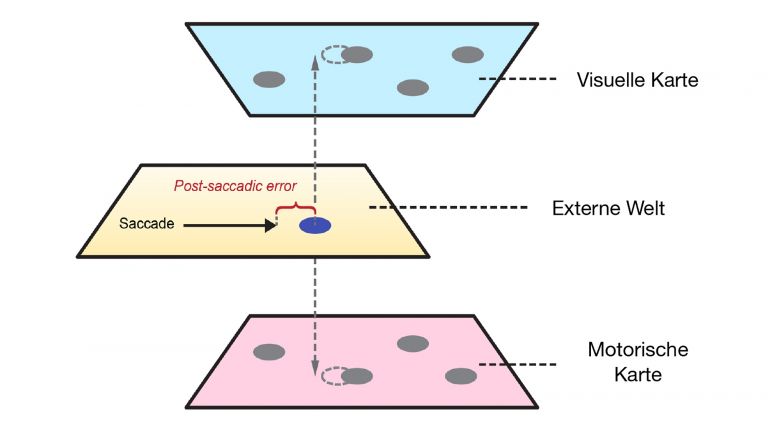

Für die Entdeckung des cortikalen Navigationssystems erhielten John O’Keefe sowie May-Britt und Edvard Moser den Nobelpreis für Medizin und Physiologie 2014. Bislang ist folgendes bekannt: So genannte Ortszellen feuern für bestimmte Orte, die besucht werden, während Gitterzellen aus der Umgebung eine Karte im Kopf erstellen und dabei die Informationen der Place Cells miteinbeziehen. Grenzzellen erkennen Grenzbereiche wie Sackgassen, Geschwindigkeitszellen messen die Laufgeschwindigkeit und Kopfrichtungszellen erfassen die Ausrichtung des Kopfes. All das geschieht, während man sich im Raum bewegt.

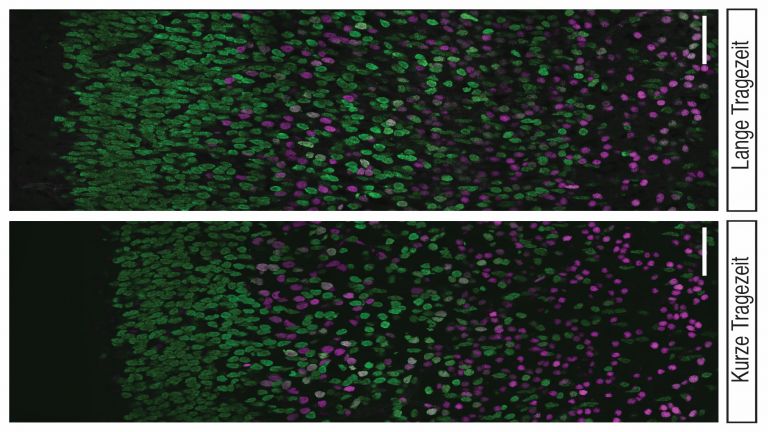

Gute Gene oder schlechte Gene? Wie sich Kinder verhalten, wird oft dem Erbmaterial der Eltern in die Schuhe geschoben. Doch das ist nur die halbe Wahrheit, denn Erleben und Verhalten entscheiden mit, welche Gene aktiviert werden und welche nicht. Dieser komplexe Tanz zwischen Natur und Umwelt beginnt bereits intrauterin, wo sich Faktoren wie die Ernährung oder der Stress der Mutter auf die Entwicklung des Fötus auswirken können. Der Säugling entwickelt sich in dem Maß an Sicherheit, das er erfährt – ein Grund dafür, warum die ersten drei Lebensjahre vielleicht nicht alles entscheidend, aber doch sehr wichtig sind. Denn wie sich die Nervenzellen untereinander verschalten und welche Netzwerke dabei gewoben werden, wird in dieser Phase maßgeblich beeinflusst – als Summe von Genetik und beobachtbarem Verhalten.

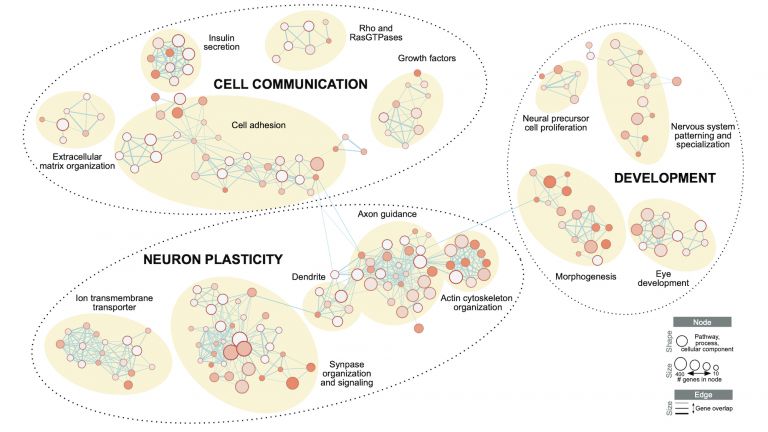

Hirnforscher erkunden diese Netzwerke an unterschiedlichen Stationen: „Unten“, also auf Ebene der DNA, forschen die einen an Zellen und Molekülen, die durch die spezifische Aktivität von Genen beeinflusst werden. Weiter „oben“ beschäftigen sich Wissenschaftler mit ganzen Nervenzellverbänden – und wieder andere mit den großen Hirnarealen.

Komplexes Forschungsobjekt

Über die Interaktion der verschiedenen Ebenen ist bereits einiges bekannt. So bestimmen Gene natürlich nicht nur die Farbe von Augen, Haaren und Haut, sie beeinflussen jeden Aspekt unseres Seins – zum Beispiel unsere Emotionen, wie eine Studie zeigt. Denn Gene sind Bauanleitungen für Proteine, die nicht nur die Bausteine unseres Körpers bilden, sondern auch die der Botenstoffe und Rezeptoren im Gehirn. Wird das Auslesen dieser Bauanleitungen durch äußere Faktoren – wie eben Stress – beeinträchtigt, kann das zu körperlichen und geistigen Krankheiten führen.

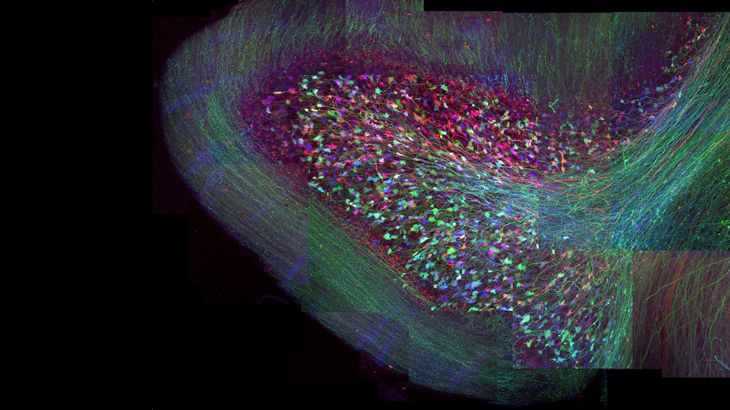

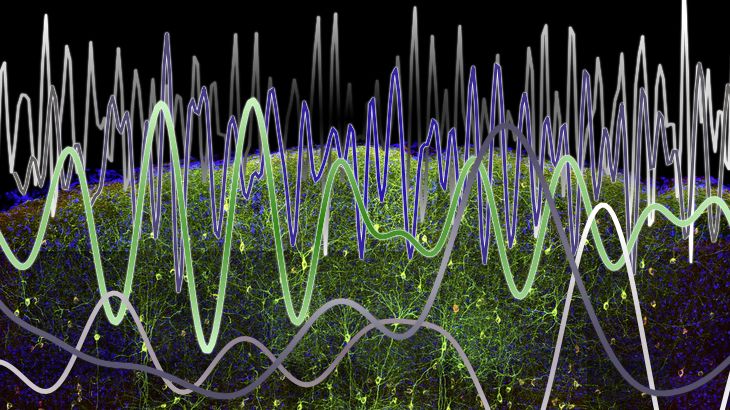

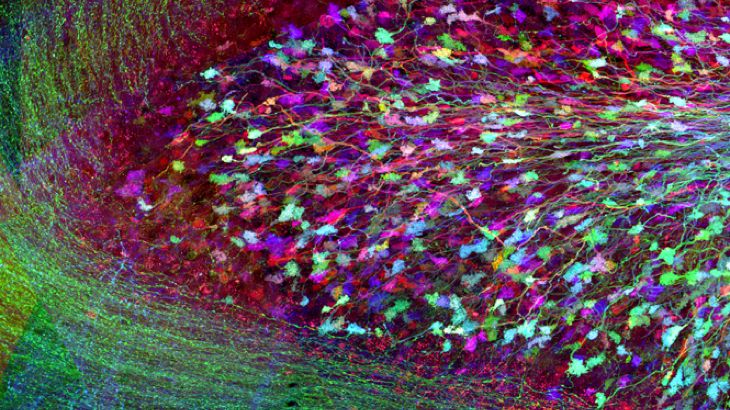

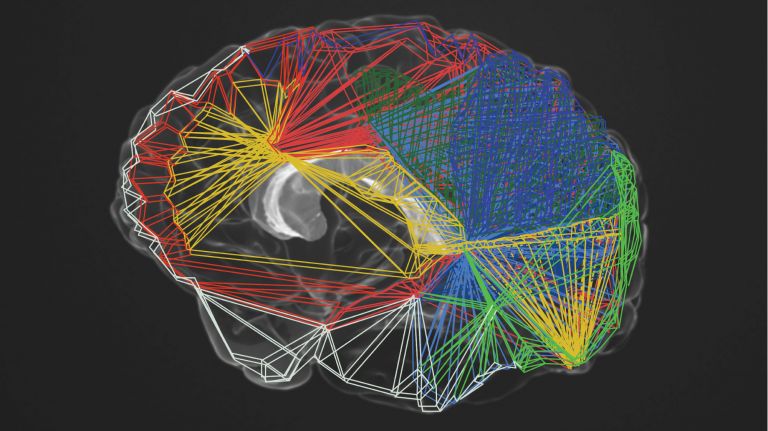

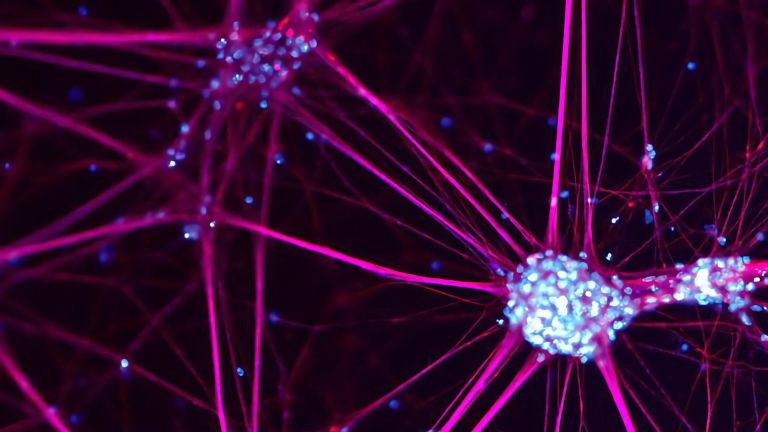

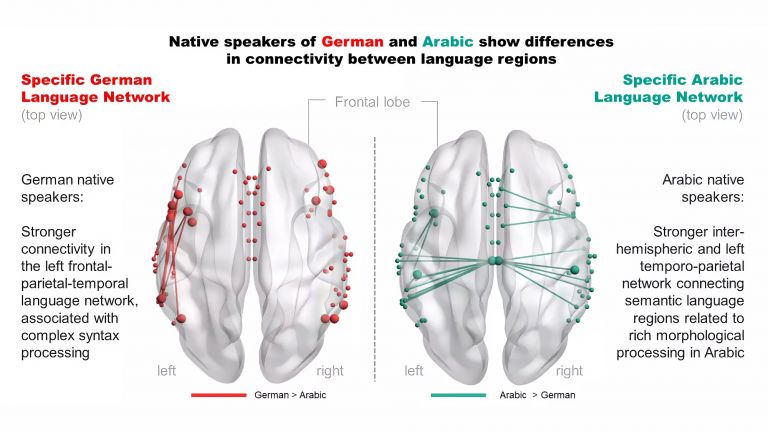

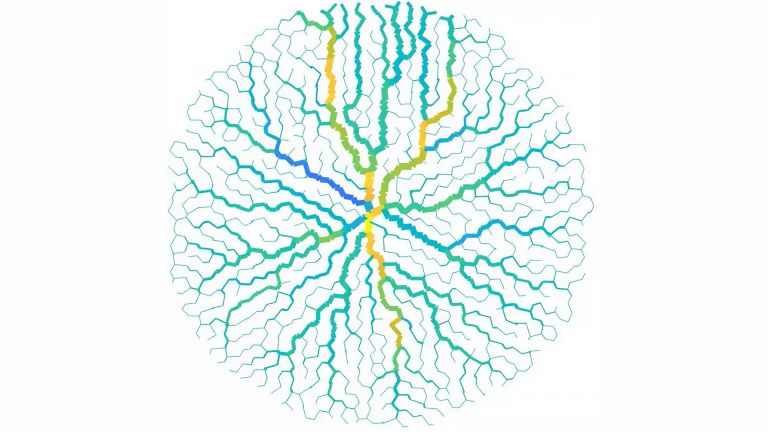

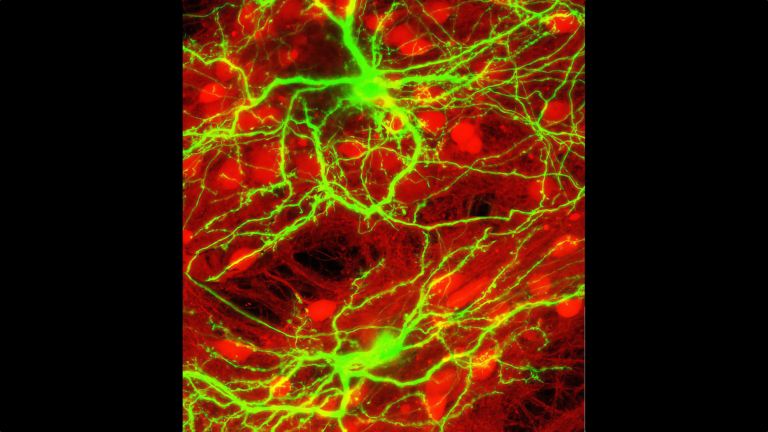

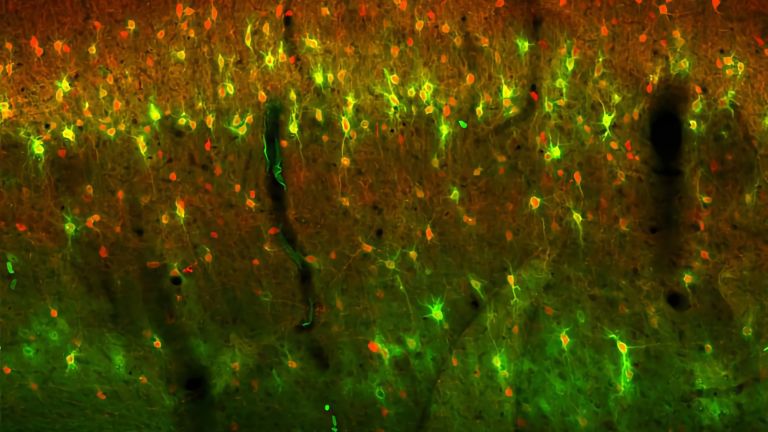

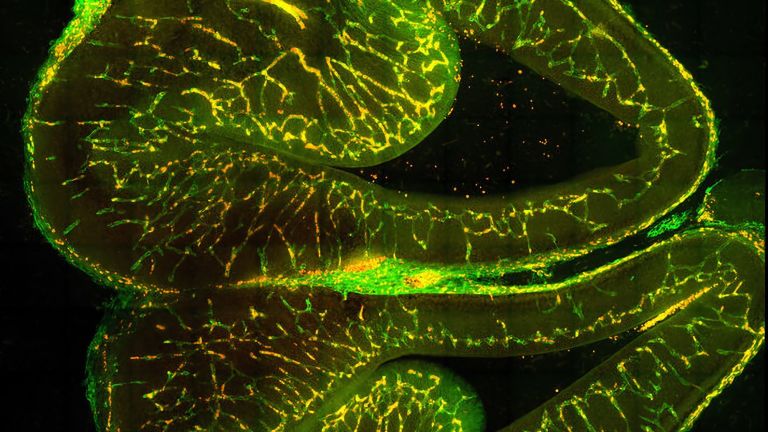

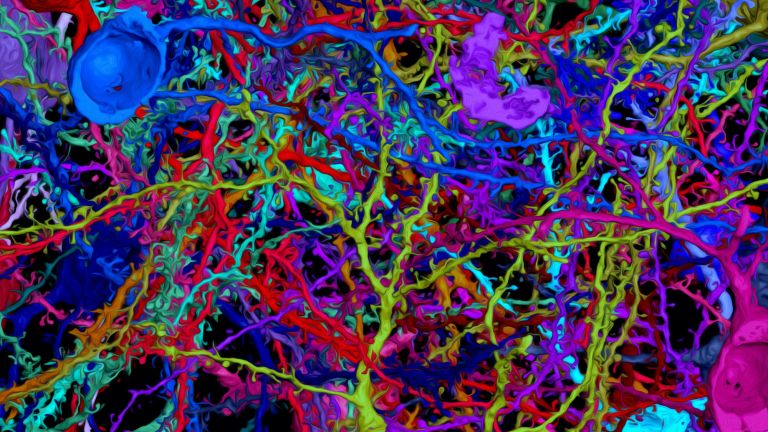

Mehr als einhundert verschiedene Nervenzelltypen arbeiten je nach Aufgabe in Netzwerken, die auch weite Distanzen umspannen können Von neuronalen Cliquen und cortikalen Liedern. Manche sind vergleichsweise statisch und haben grundlegende Aufgaben wie Atmung, Sensorik oder Motorik. Andere konstituieren sich nur für gewisse Zeit – länger zum Beispiel bei Gedächtnisinhalten, kürzer bei der Aufmerksamkeit.

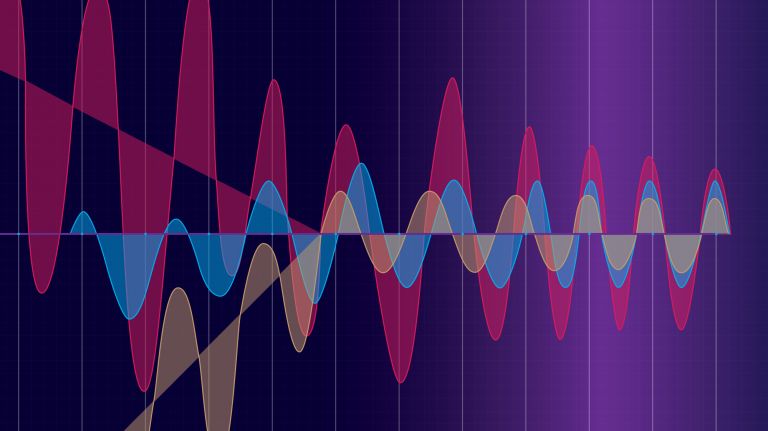

In jedem Fall jedoch sind diese neuronalen Netzwerke extrem komplex: unzählige Nervenzellen an unterschiedlichen Orten unterhalten sich in spezifischen raumzeitlichen Mustern miteinander. Wer erforschen will, welche auf– und absteigendenden kausalen Beziehungen in diesem undurchsichtigen Netz bestehen, muss sich einiges einfallen lassen.

Aufmerksamkeit

Aufmerksamkeit/-/attention

Aufmerksamkeit dient uns als Werkzeug, innere und äußere Reize bewusst wahrzunehmen. Dies gelingt uns, indem wir unsere mentalen Ressourcen auf eine begrenzte Anzahl von Reizen bzw. Informationen konzentrieren. Während manche Stimuli automatisch unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, können wir andere kontrolliert auswählen. Unbewusst verarbeitet das Gehirn immer auch Reize, die gerade nicht im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen.

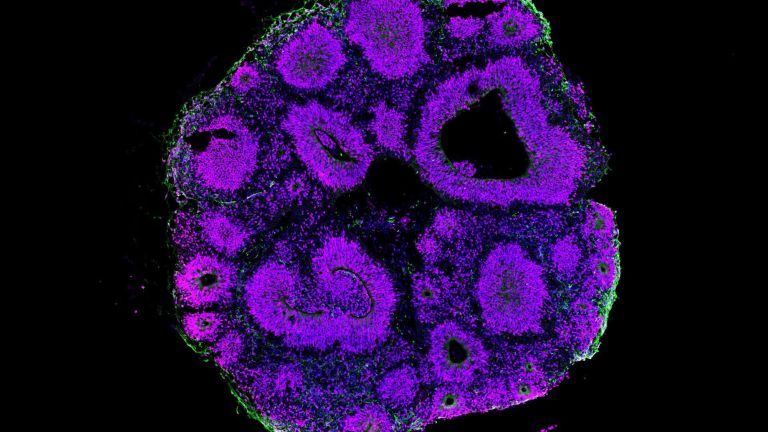

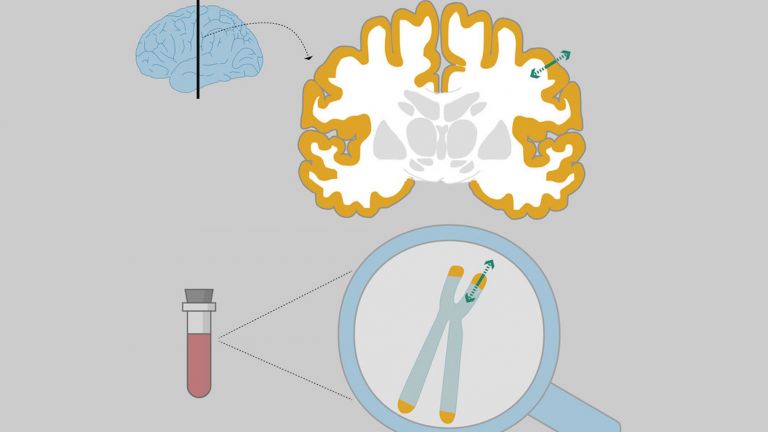

Es geht hinauf…

Die Aufwärtskausalität beschreibt die Stufen vom Gen zum Verhalten. Um diese Kausalkette zu untersuchen, züchten Forscher beispielsweise so genannte Knockout-Mäuse. In deren Genom haben die Wissenschaftler gezielt ein oder mehrere Gene ausgeschaltet – oft mit dem Ziel, Tiermodelle für bestimmte Krankheiten zu erzeugen. Den Tieren fehlen dann je nach ausgeknocktem Gen die entsprechenden Proteine, wodurch Kausalketten unterbrochen werden. So kann es zu Veränderungen im Verhalten kommen, die wiederum Rückschlüsse auf die Funktion des Proteins und damit auch des Gens zulassen.

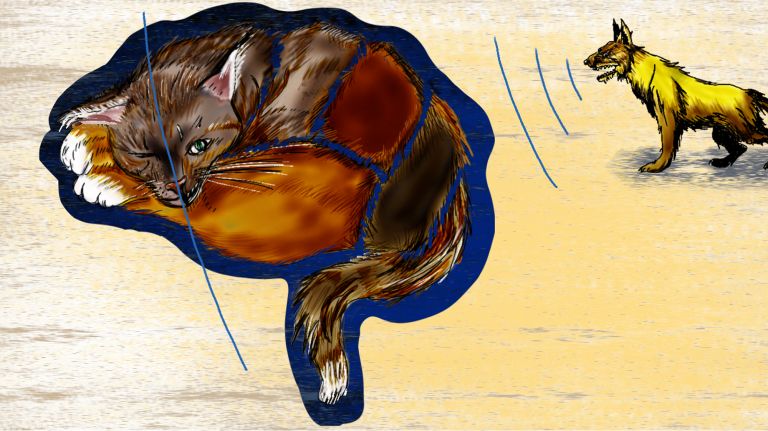

Knockout-Mäuse haben bereits vielfach geholfen, Funktionen verschiedener Proteine zu entschlüsseln. Als zum Beispiel ein Team um die Forscherin Tatiana Lipina vom kanadischen Samuel Lunenfeld Research Institute das DISC-1 Gen (disrupted in schizophrenia-1) ausschaltete, kam es auf molekularer Ebene zu einer Fehlregulation des Dopamin-Systems. Das Verhalten der betroffenen Tiere erinnerte daraufhin an das einer Schizophrenie. Auch ein „Mut-Protein“ haben Wissenschaftler auf diese Weise gefunden: Werden Mäuse ohne das Gen für den Rezeptor des CRH-1 (Corticotropin-Releasing Hormone-1) geboren, sind sie weniger ängstlich als ihre unbehandelten Artgenossen. Denn das hier andockende Hormon ist wichtig, wenn es mal stressig wird. Fehlt das Gen, kann der hormonelle Botenstoff nicht wirken. Dies beobachtete eine Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München.

Solche Analysen genetisch manipulierter Mäuse betonen die Aufwärtskausalität – der genetische Einfluss auf die Verhaltensebene steht hier im Fokus. Wie die Gene aber direkt auf neuronale Netzwerke wirken, ist den Knockout-Mäusen leider nicht anzusehen.

… und wieder hinab

Mittlerweile ist klar, dass Phänomene wie Schizophrenie oder Angststörungen zu komplex sind, um allein das Erbgut dafür verantwortlich zu machen. Denn die Wirkung „von oben nach unten“ spielt ebenfalls eine große Rolle. Zwar bestimmen die Gene das Verhalten zweifellos mit, doch genauso wirken Umwelt, Lebensstil und Verhalten – ebenfalls über den Weg der neuronalen Netzwerke – auch auf die Genaktivität. Genau diese andere Richtung ist Gegenstand der Epigenetik.

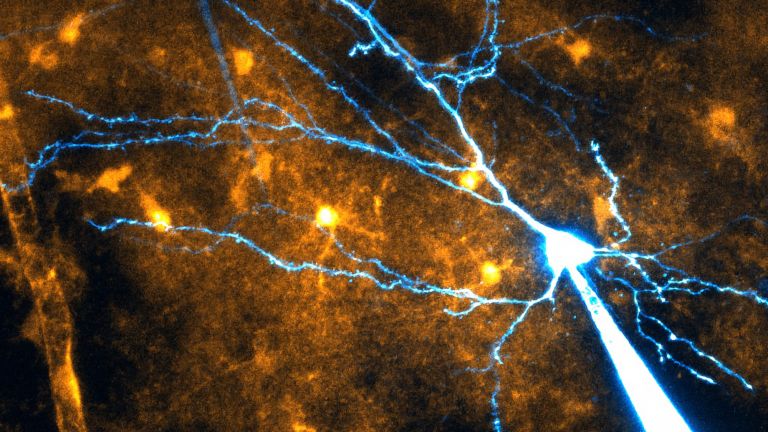

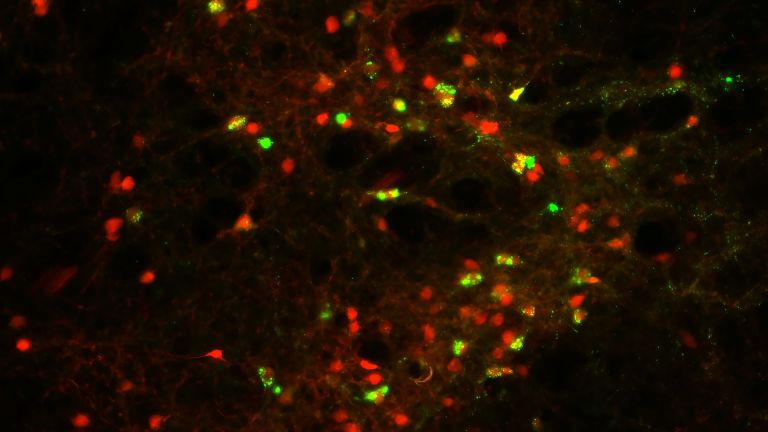

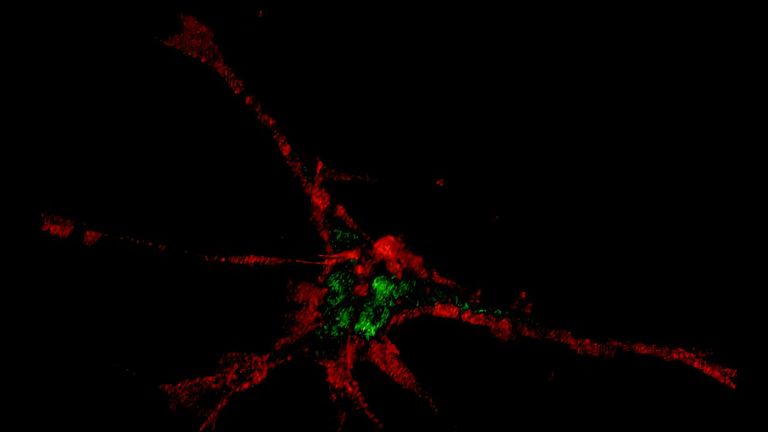

Externe Einflüsse können dazu führen, dass Gene an– oder ausgeschaltet werden – ohne dass sich dabei die DNA-Sequenz verändert. Ein Beispiel dafür ist anhaltender Drogenmissbrauch: Nimmt ein Süchtiger regelmäßig Opiate ein, führt eine Kaskade von molekularen Ereignissen dazu, dass die Gene den Einbau zusätzlicher Rezeptoren an den Synapsen initiieren. So kann das Mehr an Opiat im Körper verarbeitet werden. Mit dieser Aufrüstung wird dann das Verlangen nach der Droge immer stärker, wodurch weitere Umbauten an den Synapsen stattfinden. Der Süchtige rutscht in einen Teufelskreis – nach und nach richtet sich sein Verhalten einzig danach, die Droge zu beschaffen und zu konsumieren.

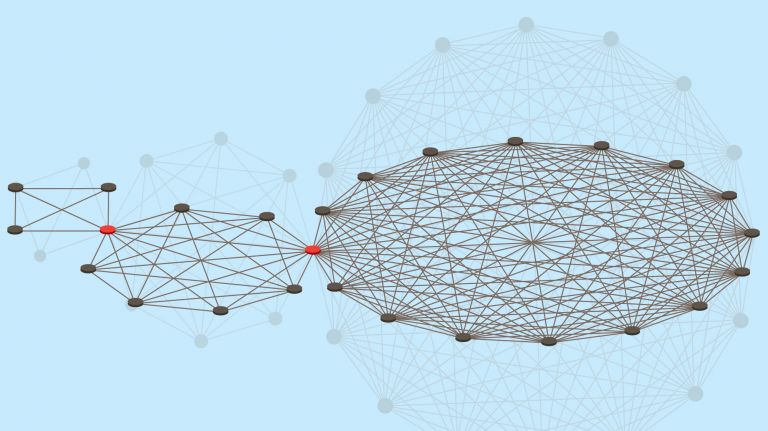

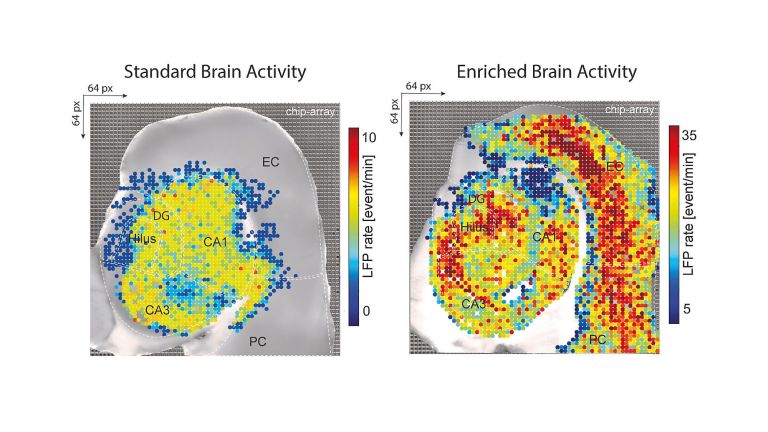

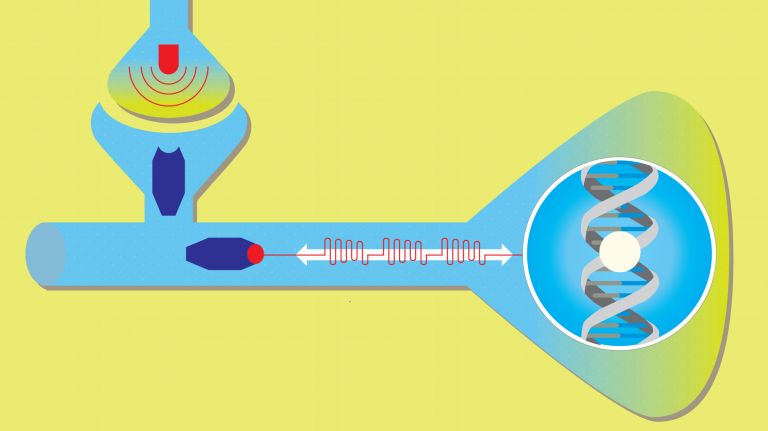

Wissenschaftler des Sonderforschungsbereichs 1134 der Universität Heidelberg stellen sich nun die Frage, wie eine Sucht auf Netzwerkebene aussieht. „Wir stellen uns vor, dass die neuronalen Netzwerke aus dem Gleichgewicht geraten. Sie sind nur noch auf diese eine Handlungsoption fixiert, nämlich die Droge möglichst schnell zu konsumieren“, so der Teilprojektleiter Rainer Spanagel. „Unser Ziel ist es, zunächst die Nervenzellgruppen des verantwortlichen Netzwerks zu identifizieren.“ Die Wissenschaftler arbeiten von hier aus in beide Richtungen: Man untersucht, wie die Einnahme von Nikotin die Genaktivität in diesen Zellen beeinflusst und erforscht die daraus resultierenden Verhaltensanpassungen.

Lernprozesse, wie sie auch beim Drogenkonsum stattfinden, verdeutlichen das Prinzip der Abwärtskausalität. Sich wiederholende Verhaltensmuster verändern die synaptischen Zellverbindungen innerhalb der Netzwerke. Sie können gefestigt oder geschwächt werden.

Recommended articles

Navi im Kopf

Ein klassisches Beispiel hierfür ist auch das räumliche Lernen im Morris-Wasserlabyrinth (siehe Infokasten). Im Alltag entspricht dies etwa dem Umzug in eine neue Stadt. Anfangs fällt es noch schwer, den direkten Weg von der eigenen Wohnung ins Büro zu finden. Doch mit der Zeit ist nicht nur diese Strecke fest im Gedächtnis verankert, sondern auch der Weg in die Stadt, zum Supermarkt oder zur nächsten Bar. Zusammen mit den umliegenden Straßen entsteht so nach und nach ein Stadtplan im Kopf. Wie aber sieht Lernen auf den unterschiedlichen Ebenen aus?

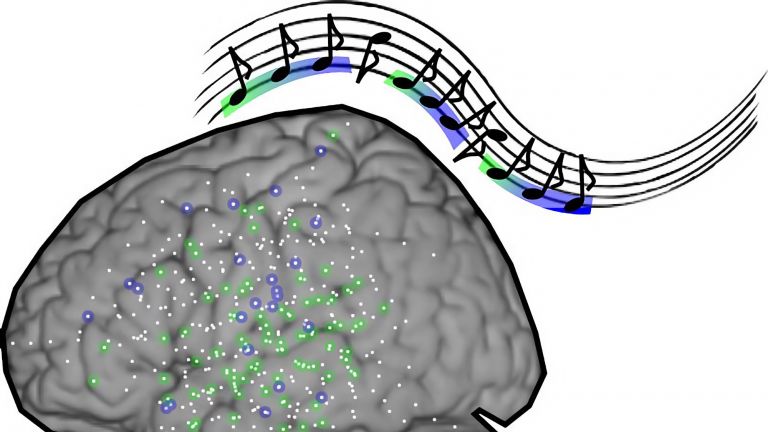

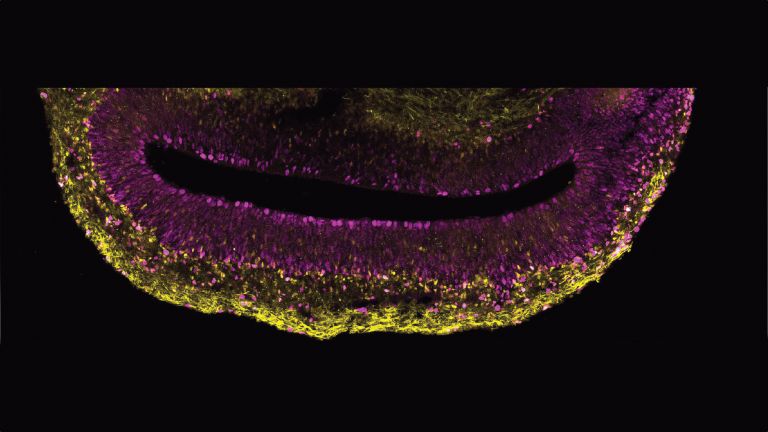

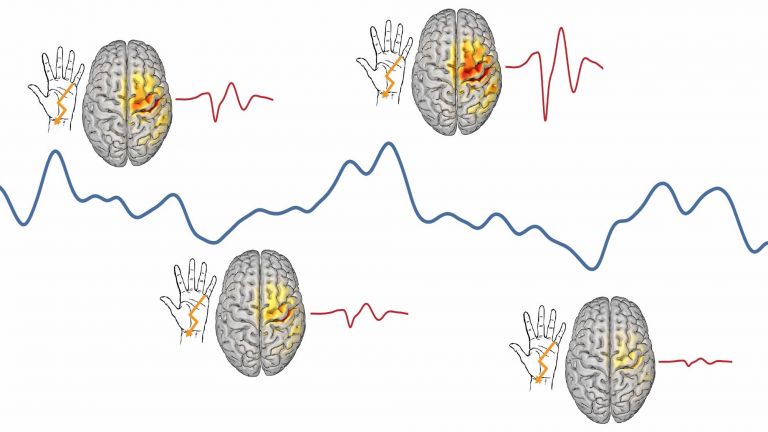

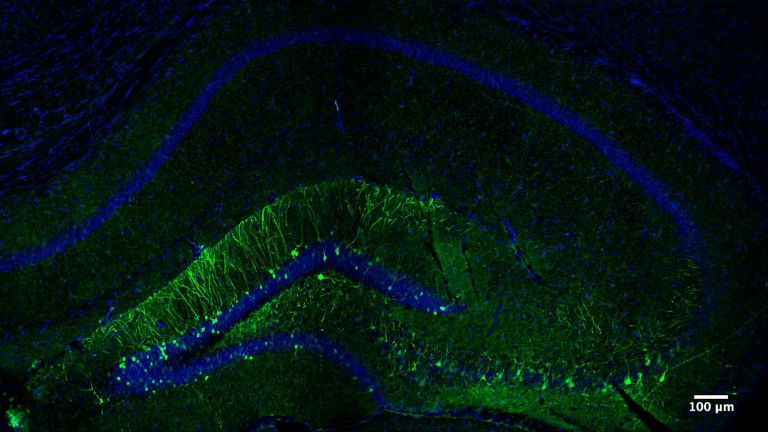

Das anfängliche Orientierungsverhalten ist geprägt von ein bisschen Umherirren und dem Ausprobieren neuer Wege. Währenddessen sind vor allem die so genannten Ortszellen im Hippocampus sowie die Gitterzellen im angrenzenden Areal, dem enthorinalen Cortex, aktiv. Erstere hatte John O’Keefe vom Londoner University College entdeckt und herausgefunden, dass sie einzelne Orientierungspunkte entlang der Strecke speichern Gesucht und gefunden: Orientierungszellen. „Je mehr Orte besucht werden, desto mehr Arbeit haben dann die Gitterzellen. Sie setzen die Informationen der Ortszellen zu einem Gesamtbild zusammen und bauen daraus den Stadtplan“, erklärt Debora Ledergerber. Sie arbeitet im Labor der Gitterzell-Entdecker May-Britt und Edvard Moser an der norwegischen Universität Trondheim. Zu dem Netzwerk für Orientierung gehören noch weitere hochspezialisierte Zellen (siehe Infokasten).

Wie genau diese verschiedenen Nervenzelltypen interagieren und wie sich das wiederum auf das gesamte Orientierungsnetzwerk auswirkt, ist weiterhin offen. Doch die Forscher um das Ehepaar Moser bleiben dran. Mit Blick auf die Beziehungen zwischen den Ebenen ist klar: Je öfter ein Ort besucht oder eine Straße entlanggegangen wird, desto mehr feuern die geforderten Nervenzellen. Diese neuronale Teamarbeit wird von Mal zu Mal effizienter und wirkt dann auch über die Mitarbeit zahlreicher Proteine auf die Genaktivität. Wie auch beim Drogenkonsum wird das Gelernte durch molekularen Umbau an den Synapsen fest im Gehirn verankert. Mit einem kleinen Schlenker über die Gene wurde so aus dem anfänglichen Umherirren in unbekannter Umgebung zielsicheres Navigieren.

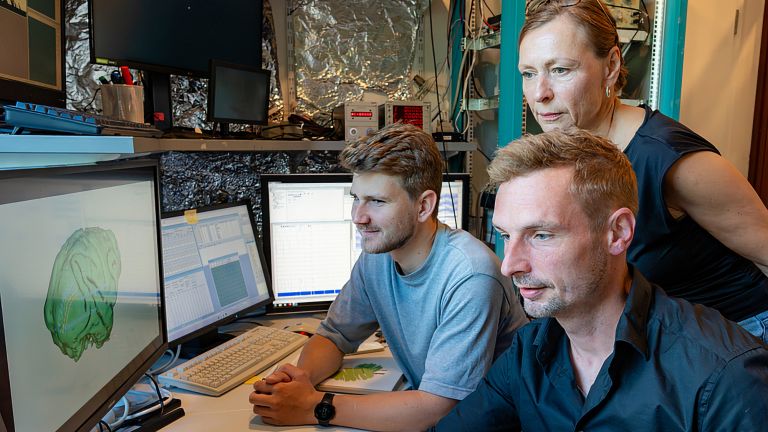

Eins für alles

Tiermodelle reichen natürlich nicht mehr aus, um die Komplexität des Gehirns zu erschließen. Bevor wir das Wunder zwischen unseren Ohren verstehen, müssen noch viele Rätsel gelöst werden. Daher entwickeln die Forscher zum Beispiel auch Computermodelle wie das Bernstein Netzwerk, in die die bekannten Daten einfließen. So lassen sich Netzwerke jenseits der Biologie untersuchen. Doch das ist eine andere Geschichte.

zum Weiterlesen:

- Lipina TV et al.: Enhanced dopamine function in DISC1-L100P mutant mice: implications for schizophrenia. Genes, brain and behav. 2010 Oct;9(7):777 – 89 (Volltext)

- Zhang SJ et al.: Optogenetic dissection of entorhinal-hippocampal functional connectivity. Science 2013 Apr 5;340(6128): 1232627 (Abstract)