Der erste Eindruck zählt

Sieht man jemand zum ersten Mal, kann ein Augenaufschlag entscheiden, ob eine fremde Person vertrauenswürdig oder verlogen erscheint. Welchen Nutzen haben diese Blitzurteile und was sagen sie wirklich über den Charakter anderer Menschen aus?

Wissenschaftliche Betreuung: Prof. Dr. Frank Schneider

Veröffentlicht: 23.05.2012

Niveau: mittel

- Menschen schließen aus dem Gesicht anderer auf Charakter und Persönlichkeitsmerkmale. Diese Beurteilung erfolgt in Bruchteilen von Sekunden.

- Eine Studie zeigt, dass sich Persönlichkeitsmerkmale in Gesichtern von Frauen offenbar leichter richtig ablesen lassen als im Antlitz von Männern. Die Treffsicherheit hängt aber auch davon ab, welcher Charakterzug identifiziert wird.

- Wie zuverlässig solche Rückschlüsse vom Äußeren auf das Innere sind, kann die Wissenschaft noch nicht mit Sicherheit sagen. Fest steht aber: Auch wer für viele selbstbewusst aussieht, muss nicht zwangsläufig auch selbstbewusst sein.

Der Versuch, aus dem Äußeren des Körpers und insbesondere aus dem Gesicht auf den Seelenzustand und die Persönlichkeit einer Person zu schließen, wird als Physiognomik bezeichnet. Physiognomische Untersuchungen finden sich bereits in den ersten naturwissenschaftlichen Schriften des Aristoteles. Über die Jahrtausende hinweg fand die Physiognomik immer wieder prominente Anhänger, die sich leider oft zu mehr als zweifelhaften Aussagen hinreißen ließen. „Ich habe schon früher bemerkt, daß es vorzüglich die Geistesbildung ist, was Menschengesichter von einander verschieden macht. Barbarische Nationen haben vielmehr eine Stamm- oder Hordenphysiognomie als eine, die diesem oder jenem Individuum zukäme“, schrieb Alexander von Humboldt 1859 in einem Buch. Die dunkelsten Zeiten der Physiognomik kamen dann im dritten Reich, wo sie als wissenschaftlicher Unterbau für Rassenlehre und Eugenik herangezogen wurde.

Martha hält ihren neuen Personalausweis in der Hand. Auf dem Foto sieht sie aus wie eine Schwerverbrecherin. Kein Wunder, der Fotograf hatte ihr ja regelrecht verboten zu lachen. Die Studentin überlegt einen Augenblick, ob sie das neue Passbild als Profilbild für ihren Blog verwenden könnte. Doch die Frage erübrigt sich schnell. Schließlich will Martha die Besucher ihrer Website ja nicht abschrecken. Für ein Experiment des Wissenschaftsmagazins New Scientist aber kommt Martha das Bild gerade recht. Hier können Freiwillige ein beliebiges Foto von sich einschicken und sich zudem mit einem Persönlichkeitsmerkmal oder einer Charaktereigenschaft beschreiben wie „religiös“, „vertrauenswürdig“ oder auch „unglücklich“. Die Studentin entscheidet sich für „humorvoll“ und klickt auf „senden“.

Männergesichter schlechter zu beurteilen

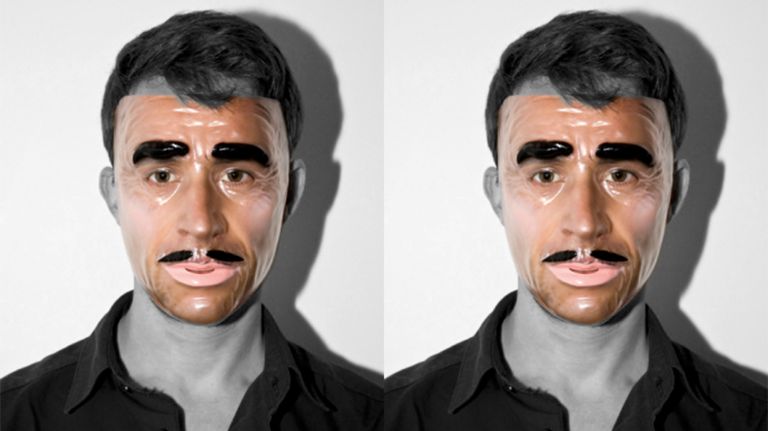

Im Jahr 2009 starteten New Scientist-Autor Roger Highfield und zwei britische Psychologen ihr ungewöhnliches Experiment. Mit von Freiwilligen wie Martha eingeschickten Fotos untersuchten sie, ob und inwiefern Aspekte der Persönlichkeit in den Gesichtszügen nach außen erkennbar sind. Auf der Grundlage der Fotos, die von den Teilnehmern jeweils mit einer persönlichen „Charaktereigenschaft“ versehen worden waren, erstellten die Versuchsleiter „Mischbilder“ der Charaktere. Dazu mittelten sie die Daten der Fotos von jeweils zwei Personen, die sich dieselbe Charaktereigenschaft zugeschrieben hatten. Mit dieser Morphing-Technik entstanden von Individuen unabhängige Prototypen eines „glücklichen“, „vertrauenswürdigen“ oder „religiösen“ Menschen, und zwar jeweils eines weiblichen und eines männlichen.

Anschließend stellten die Wissenschaftler jeweils zwei gegensätzliche prototypische Bilder auf ihrer Internetseite gegenüber, das heißt beispielsweise ein durchschnittlich „glückliches“ neben ein durchschnittlich „unglückliches“ Gesicht. Besucher der Website sollten dann versuchen, die Eigenschaften den Gesichtern zuordnen. Auffälligstes Ergebnis: Bei männlichen „Prototypen“ lag die Trefferquote der etwa 6.500 Teilnehmer insgesamt nur bei rund 50 Prozent. Bei weiblichen Gesichtern war sie hingegen deutlich höher.

Die Adjektive „glücklich“ und „religiös“ konnten Frauengesichtern mit 70 und 73 Prozent am besten zugeordnet werden, „vertrauenswürdig“ am schlechtesten, nichtsdestotrotz aber noch mit rund 50 Prozent ein korrekter Treffer. Männliche Gesichter lassen dem Test zufolge also wesentlich schlechter auf Charaktereigenschaften schließen. Am schwersten fiel dabei eine zutreffende Einschätzung „glücklicher“ männlicher Gesichter.

Selbstbewusstsein – was ist das eigentlich?

Ein eindeutiges wissenschaftliches Ergebnis, das aber auch bei den Forschern, die die Studie durchführten, viele Fragen offen lässt. Geben weibliche Gesichter grundsätzlich mehr Informationen preis als männliche? Waren die weiblichen Versuchsteilnehmer achtsamer bei der Auswahl der Bilder und Einschätzung der Eigenschaften? Neigen Männer aufgrund von sozialen Rollenbildern eher zu einem „Pokerface“, während Frauen weniger Hemmungen haben, ihre Gefühle offen zu zeigen?

Wie eine Studie britischer Wissenschaftler zeigte, spielt es eine Rolle, auf welche Persönlichkeitsmerkmale geschlossen werden soll. Denn manche scheinen offensichtlicher ins Gesicht geschrieben zu sein als andere. Die Psychologen um David Perrett von der Universität St. Andrews ließen einander unbekannte Studenten nur anhand der Gesichter gegenseitig die Charakterzüge einschätzen. Eigenschaften wie „Extraversion“ und „Selbstbewusstsein“ konnten die Studenten problemlos aneinander identifizieren. Bei Kriterien wie „Hilfsbereitschaft“ taten sie sich deutlich schwerer, was dafür spricht, dass diese Eigenschaft weniger markant ist.

Solche Studien zu Charaktermerkmalen sind aber mit Vorsicht zu genießen. Allein die Tatsache, dass unterschiedliche Leute zu denselben Urteilen über bestimmte Persönlichkeitsmerkmale anderer kommen, sagt noch nichts über den tatsächlichen Charakter einer Person aus. So muss ein Mensch, der für viele selbstbewusst aussieht, deshalb noch längst nicht selbstbewusst sein. Außerdem ist der Umgang mit Begrifflichkeiten wie „Charakter“ und „Persönlichkeit“ ein heikles Unterfangen. Denn in der Psychologie und den Neurowissenschaften handelt es sich dabei in der Regel um ein Set von willkürlich festgelegten Merkmalen, die vom Alltagsverständnis der Begriffe meistens weit entfernt sind.

Empfohlene Artikel

Wie das Antlitz so der Mensch?

Martha wird ihr biometrisches Passbild jedenfalls nicht als Aushängeschild für ihre Person verwenden. Schließlich weiß sie ganz genau: Der erste Eindruck zählt und der ist tatsächlich auf einen Blick gewonnen. Innerhalb einer hundertstel Sekunde, also ungefähr einem Lidschlag, bilden Menschen sich bereits ein recht klares Urteil über die Attraktivität, Vertrauenswürdigkeit, Kompetenz oder auch das Aggressionspotential anderer Personen. Schnell einzuschätzen, ob einem ein unbekanntes Gegenüber wohl gesonnen ist oder ob von ihm Gefahr ausgeht, ist aus evolutionärer Sicht ein Überlebensvorteil. Doch sind solche Blitzurteile überhaupt zuverlässig?

Ob zwischen der äußeren Erscheinung einer Person und dem Charakter ein Zusammenhang besteht, war auch die Fragestellung zweier Forscher aus Kanada. In ihrer Studie fanden die Psychologen Justin Carré und Cheryl McCormick von der Brock Universität in Ontario eine Korrelation zwischen den Gesichtsmaßen von männlichen Eishockeyspielern und der Höhe ihres Testosteronspiegels. Je größer die Distanz zwischen den Wangen im Verhältnis zur Höhe der Augenbrauen bei einer Testperson war, desto höher auch ihr Testosteronspiegel. Hinzu kam, dass die Probanden mit höheren Testosteronspiegeln eine deutlich größere Bereitschaft zu dominantem und aggressivem Verhalten aufwiesen. Daher liegt für die kanadischen Studienautoren der Schluss nahe, dass breitwangige Männer von anderen negativer beurteilt werden müssten, weil ihnen der hohe Testosteronspiegel tatsächlich ins Gesicht geschrieben ist – als erkennbare biologische Warnung vor möglichem aggressivem Verhalten. Den wissenschaftlichen Beleg für diese Theorie – so überzeugend sie auch klingen mag – blieben die Forscher aber bislang schuldig.

Aussehen, wie man ist oder sein, wie man aussieht

Inwieweit Charaktereigenschaften für andere erkennbar in den Gesichtszügen einer Person niedergeschrieben sind – und man somit sprichwörtlich das Buch nach seinem Cover beurteilen kann –, lässt also auch diese Studie offen. Zumal eine umgekehrte Kausalität ebenso vorstellbar ist. Heißt: Nicht der Charakter bedingt das Äußere, sondern die Beurteilung des Äußeren den Charakter.

Prototypische Urteile können zu self-fulfilling prophecies, selbsterfüllenden Prophezeiungen, werden, betont David Perrett. „Gesellschaftliche Reaktionen auf markante äußere Merkmale beeinflussen das Verhalten und formen den Charakter“, erklärt der Psychologe von der University of St. Andrews. Studien untermauern das. Beispielsweise verhielten sich Frauen, die von Männern als attraktiv eingeschätzt worden waren, freundlicher und netter als Frauen, die ein negatives Urteil bekommen hatten. Und Männer mit weichen Gesichtszügen seien überproportional häufig in Berufen vorzufinden, in denen so genannte „soft-skills“, das heißt „weiche“ Fähigkeiten wie Einfühlungsvermögen und Verständnis gefragt sind, berichtet Bennet und liefert auch gleich seine Schlussfolgerung: „Menschen wachsen in den Charakter hinein, der aufgrund ihrer Physiognomie von ihnen erwartet wird.“

Wird Martha also kriminelle Züge entwickeln, wenn sie doch das Schwerverbrecher-Foto in ihrem Blog verwendet? Ziemlich unwahrscheinlich. Trotzdem nimmt die Studentin lieber ein Foto, das sie „mehr so zeigt, wie ich bin“. Ein Foto, auf dem sie lächelt.