Verhaltensforschung

Sie sind ein bisschen wie Computerhacker – doch statt digitale Algorithmen zu entschlüsseln, spüren Verhaltensforscher den Handlungsregeln der Natur nach. Warum benehmen sich Tiere und Menschen in bestimmten Situationen so und nicht anders?

Wissenschaftliche Betreuung: Prof. Dr. Boris Suchan

Veröffentlicht: 30.06.2016

Niveau: mittel

- Verhaltensforschung untersucht die Ursachen, Hintergründe und Regeln von Verhalten.

- Fragen sind beispielsweise, welche äußeren Anlässe es für Verhalten gibt, welche biologischen Prozesse zugrunde liegen oder welchen Nutzen ein Lebewesen davon hat.

- Die Verhaltensforschung nutzt ein umfangreiches Methodenarsenal. Forscher beobachten Tieren und Menschen in freier Wildbahn, animieren sie im Labor zum Lösen von Aufgaben oder modellieren ihr Verhalten im Computer.

- Die Ergebnisse der Verhaltensforschung können den Artenschutz und das Wohlergehen von Nutztieren verbessern und neue Angriffspunkte für medizinische Eingriffe offenlegen. Auch die Evolution von Verhalten ist ein Aspekt der Forschung.

- Verhaltensforschung lässt sich gut mit neurowissenschaftlichen Mess- und Interventionsmethoden kombinieren.

Was zunächst wie eine simple Frage klingt, erweist sich beim genaueren Hinsehen als komplex. Das betonte schon Nikolaas Tinbergen, einer der Gründerväter der modernen Verhaltensbiologie, als er seine Disziplin auf die Beantwortung von gleich vier „Grundfragen der biologischen Forschung“ verpflichtete: Was verursacht das Verhalten unmittelbar; welcher Nutzen entsteht dem Individuum dadurch; wie hat sich die Verhaltensweise im Laufe des Lebens des Individuums entwickelt; und wie ist sie im Lauf der Stammesgeschichte entstanden?

Funktionsweise

Für die Fahndung nach Antworten bietet die Verhaltensbiologie ein umfängliches Arsenal von Methoden. In Feldstudien folgen Wissenschaftler ihren Studienobjekten über Stock und Stein und beobachten sie – wenn nötig mit Hilfsmitteln wie Mikrofonen, versteckten Kameras oder auch detektivischer Fleißarbeit: Sie klauben zum Beispiel Indizien über Fressgewohnheiten aus Tierkot und entschlüsseln anhand von tausenden Schnittmustern in Blättern, wie neukaledonische Krähen Werkzeuge bauen.

Um Hypothesen über Auslöser, Ursprünge, Sinn und Regelhaftigkeit von Verhaltensweisen zu überprüfen, bedarf es hingegen kontrollierter Experimente. Diese folgen meist einem im Grundsatz einfachen Versuchsaufbau. Sie setzen Versuchstiere oder menschliche Probanden verschiedenen Reizen aus, um deren verhaltensauslösende Wirkung zu testen. Oder sie stellen die Probanden vor eine Wahl, um Vorlieben zu messen. Oder sie spornen sie – häufig mit Aussicht auf Belohnung oder Strafe – zur Lösung einer Aufgabe an, bei der es bestimmte Aspekte des kognitiven oder psychosozialen Repertoires zu entfalten gilt.

Bei der Gestaltung des konkreten Experimentaufbaus sind der Fantasie der Versuchsdesigner kaum Grenzen gesetzt. Forscher basteln beispielsweise Attrappen für Fische, um Balzpräferenzen zu untersuchen, bauen elefantengroße Spiegel, um zu testen, ob die Rüsseltiere ihr eigenes Ebenbild erkennen (Video) oder erfinden Puzzle-Aufgaben, bei denen die Versuchsobjekte Gegenstände in einer bestimmten Art und Weise einsetzen müssen, um zum gewünschten Ergebnis zu gelangen. So lässt sich etwa untersuchen, wie weit ein Tier oder Kind in die Zukunft denkt, wie gut es Werkzeuge verstehen oder gar bauen kann oder was es darüber weiß, was andere fühlen oder denken.

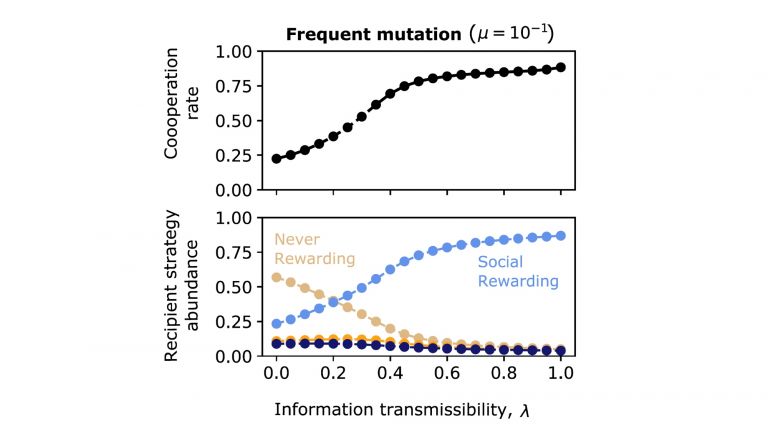

Haben bestimmte Verhaltensregeln sich in beobachtenden Studien oder im Experiment als plausibel erwiesen und sind sie auch replizierbar, kann ein mathematisches Modell der Hypothese den letzten Schliff geben. Dabei werden virtuelle Individuen mit den zu untersuchenden Merkmalen und Strategien ausgestattet und im Computerbiotop aufeinander losgelassen. Da Umweltbedingungen und Verhaltensmuster sich im Programm präzise steuern lassen und die Evolution hier im Zeitraffer läuft, eröffnen solchen Modellierungen eine weitere Perspektive für die Verhaltensforschung, die sich in der unübersichtlichen Natur schwerlich erreichen lässt.

Einsatzgebiete

Ursprünglich angetrieben durch die Neugierde klassischer Naturforscher auf das allgegenwärtige tierische Kuriositätenkabinett, hat die Verhaltensforschung längst praktische Relevanz erreicht. Die Primatenforscherinnen Jane Goodall und Dian Fossey etwa öffneten in den 1960er und 70er Jahren den Blick in die Handlungs-, Denk– und Erlebniswelten von Schimpansen und Gorillas in freier Wildbahn und brachen so eine Lanze für den Artenschutz. Um das Leben von Nutztieren erträglicher zu machen, ermittelten Forscher in Experimenten, dass Hühnern in Massentierhaltung ein Staubbad Trost spendet, Nerze in Pelzfarmen scharf auf Snacks und Planschbecken sind und Ferkelstress durch Spielpausen gemildert werden kann.

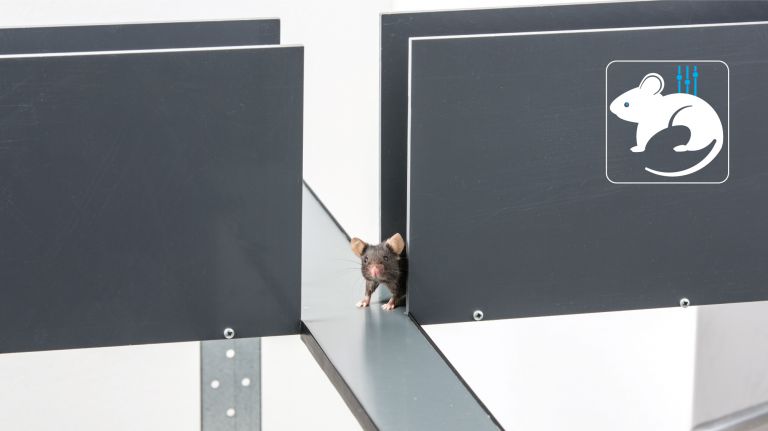

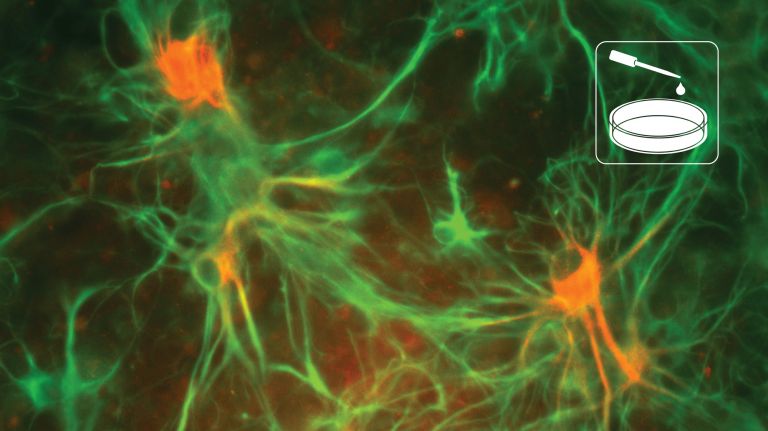

Viele Studien versuchen sich in der Entschlüsselung der biologischen Grundlagen von Verhalten – häufig mit dem Ziel, auch menschliches Verhalten besser zu verstehen oder medizinisch relevante Ergebnisse zu erzielen. Für seine Untersuchungen, wie das Zusammenspiel bestimmter Neuronen und Moleküle Seeschnecken lernen und Erinnerungen formen lässt, erhielt Eric Kandel (hier bei uns im Interview) im Jahr 2000 den Nobelpreis. Heute gehören Lern– und Gedächtnistests zum Standardrepertoire vieler Studien. Meist sind es Mäuse oder Ratten, die zu Land oder Wasser durch Labyrinthe geschickt oder an unangenehme Begegnungen mit heißen Platten erinnert werden – etwa um zu prüfen, ob bestimmte Gehirnregionen, Zelltypen oder pharmakologische Substanzen die kognitiven Leistungen beeinflussen.

Anderen Forschern geht es eher um die evolutionäre Herleitung von Verhalten. Komplexe Kognition bei Tieren und auch Menschen untersuchen sie zum Beispiel mit nicht minder komplexen Puzzleaufgaben. In einem besonders beeindruckendes Beispiel knackte 2014 die Krähe „007“ ein achtstufiges Werkzeugpuzzle, in dem der Vogel zunächst mit einem kurzen Stock drei Steine aus Käfigen pulen musste, um sie dann auf eine Wippe zu werfen und damit einen zweiten, längeren Stock zu ergattern, der ihn schließlich endlich in Reichweite eines Leckerbissens brachte (Video).

Bei Verhaltensstudien mit Menschen kommen oft interaktive Spiele zum Einsatz, um etwa Kooperationsbereitschaft, Denkstrategien oder Einfühlungsvermögen zu untersuchen. Eine besondere Herausforderung in solchen psychologischen Experimenten ist dabei, den Teilnehmern nicht allzu viel über das Erkenntnisinteresse der Forscher zu verraten, damit die Probanden nicht im Wissen um die Studienziele ihr Verhalten an diese anpassen. Wie schnell Teilnehmer psychologischer Studien in der experimentellen Situation aufgehen können, zeigt das Stanford-Gefängnis-Experiment. Die Probanden fühlten sich derart intensiv in ihre Rollen als Gefängnisinsassen und –aufseher ein, dass es innerhalb kurzer Zeit zu Gewalteskalationen kam und das Experiment abgebrochen werden musste.

Neuron

Neuron/-/neuron

Das Neuron ist eine Zelle des Körpers, die auf Signalübertragung spezialisiert ist. Sie wird charakterisiert durch den Empfang und die Weiterleitung elektrischer oder chemischer Signale.

Historie

Ein Pionier der Verhaltensforschung war Charles Darwin (1809−1882). Der Naturforscher widmete daheim wie auf Reisen zahllose Stunden der Beobachtung des Verhaltens so unterschiedlicher Tiere wie Tauben, Schildkröten und Hunden. Die Ergebnisse flossen maßgeblich in die Entwicklung seiner Evolutionstheorie ein. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts folgten Nikolaas Tinbergen und „Gänsevater“ Konrad Lorenz. Sie entwickelten die genaue Beobachtung von Tieren in ihrer natürlichen Umgebung zur Disziplin der vergleichenden Verhaltensforschung (Ethologie) weiter. Ein Kontrastprogramm, das vor allem auf Experimente setzte, trieben derweil ihre Zeitgenossen Edward Lee Thorndike, Burrhus Frederic Skinner und Iwan Petrowitsch Pawlow voran, die im Labor untersuchten, wie Tiere lernen. Sie erfanden die ersten Puzzle-Käfige, um zu studieren, wie Belohnung oder Strafe das Lernen von Tieren beeinflussen und trainierten Hunde darauf, Glockengeläut als Futtersignal zu erkennen. Auf ihren Erkenntnissen zur Konditionierung von Verhalten basieren noch heute viele Versuchsaufbauten.

Vor– und Nachteile

Mit ihrer vielfältigen Methodik ermöglicht die Verhaltensforschung die Entschlüsselung komplexer Handlungsmuster und –regeln. Verhaltensweisen bilden den Endpunkt vieler Gehirnaktivitäten. Sie zu verstehen und gegebenenfalls auch beeinflussen zu können, ist daher ein wichtiges Ziel der Gehirnforschung, häufig mit medizinischer Relevanz. Gut geplante Verhaltensstudien können einen entscheidenden Beitrag leisten, wenn es zum Beispiel um Fragen nach den Ursachen neurologischer und psychologischer Erkrankungen oder um die Wirksamkeit medizinischer Interventionen geht.

Die Komplexität und Unberechenbarkeit vieler Verhaltensweisen und die Persönlichkeit der Versuchsteilnehmer sorgen allerdings gerade bei intelligenten Versuchstieren und menschlichen Probanden auch für viele Fehlerquellen. In den oft notwendigen Trainingsphasen vor Experimenten kann die zwischen Versuchstier oder Proband und Trainer entstehende Beziehung die späteren Ergebnisse verzerren, zum Beispiel, wenn die Getesteten ein Gespür für die Erwartungen der Tester entwickeln – oder diese die Handlungen ihrer Versuchsteilnehmer überinterpretieren. Auswertungen belegen zumindest: Ein Drittel der Ergebnisse psychologischer Studien konnten in einer Stichprobe nicht durch andere Forscherteams repliziert werden. Reine Verhaltensbeobachtungen hingegen laufen aufgrund der fehlende Kontrollmöglichkeiten für die vielfältigen Umweltbedingungen Gefahr, bloße Anekdoten zu bleiben.

Für Abhilfe sorgt ein rigoroses Studiendesign – zum Beispiel die Beauftragung unterschiedlicher Personen für Trainings-, Test– und Auswertungsphasen. Auch die sorgsame Kombination unterschiedlicher Versuche und idealerweise auch beobachtender und modellierender Studien kann Fehlerquellen minimieren.

Empfohlene Artikel

Kombinationsmöglichkeiten

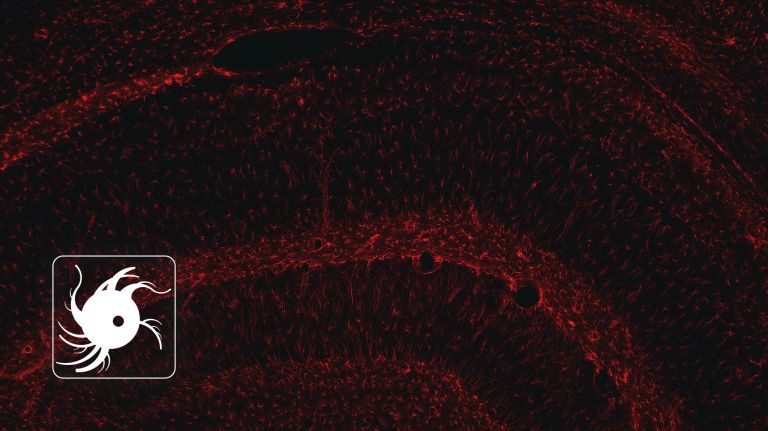

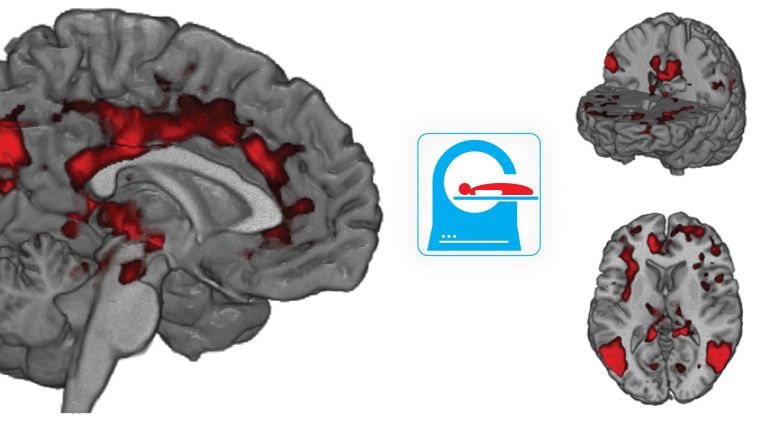

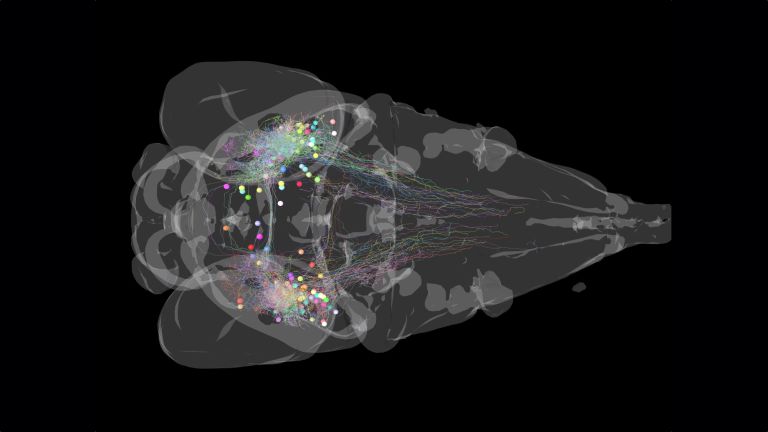

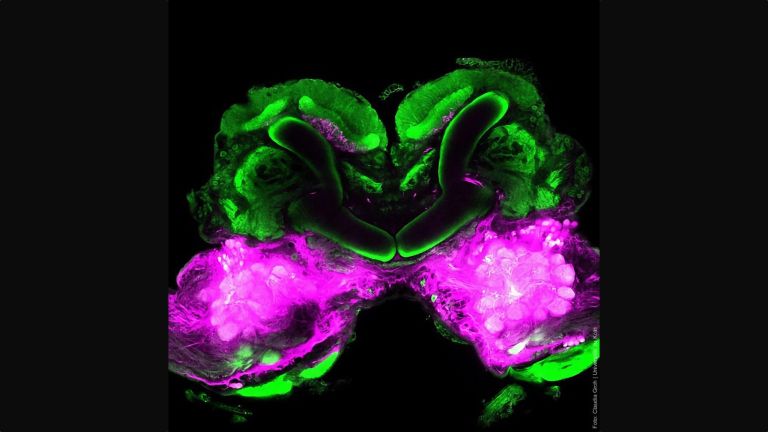

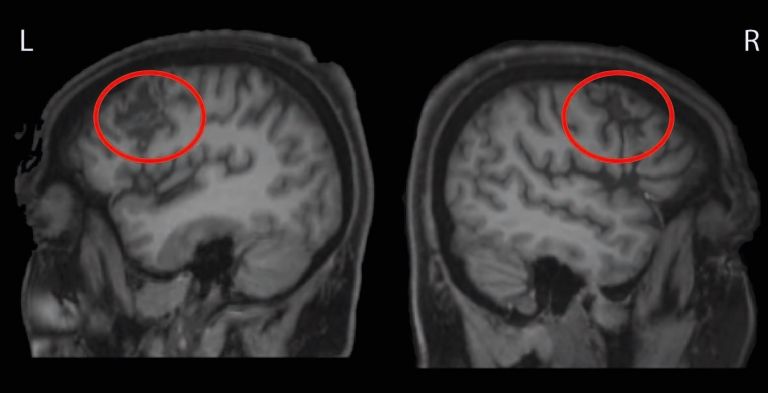

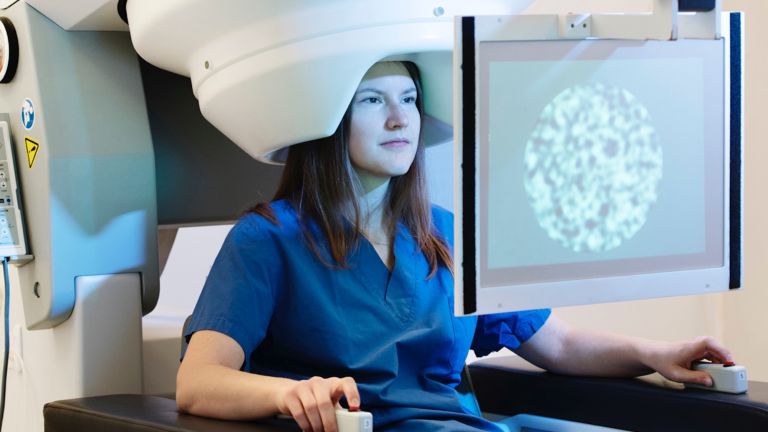

Gut kombinieren lässt sich die Verhaltensforschung auch mit vielen anderen neurobiologischen Methoden. Sowohl Maus als auch Mensch können beispielsweise während eines Verhaltensexperiments mit Elektroden ausgerüstet werden, die Hirnströme per EEG messen oder sie durch transkranielle Magnetstimulation sogar beeinflussen. Gerade bei menschlichen Probanden bietet sich auch die Kombination mit bildgebenden Verfahren an, um herauszufinden, welche Hirnregionen bei bestimmten Verhaltensweisen aktiv sind. Bei invasiven Methoden, die in der Regel nur bei Versuchstieren angewandt werden, setzt man ein Tier erst einem Eingriff aus, etwa einer operativen Veränderung des Gehirns oder einer genetischen oder pharmakologischen Manipulation spezifischer Funktionen. Dann werden die Auswirkungen im Verhaltensexperiment untersucht.

EEG

Elektroencephalogramm/-/electroencephalography

Bei dem Elektroencephalogramm, kurz EEG handelt es sich um eine Aufzeichnung der elektrischen Aktivität des Gehirns (Hirnströme). Die Hirnströme werden an der Kopfoberfläche oder mittels implantierter Elektroden im Gehirn selbst gemessen. Die Zeitauflösung liegt im Millisekundenbereich, die räumliche Auflösung ist hingegen sehr schlecht. Entdecker der elektrischen Hirnwellen bzw. des EEG ist der Neurologe Hans Berger (1873−1941) aus Jena.

Ausblick

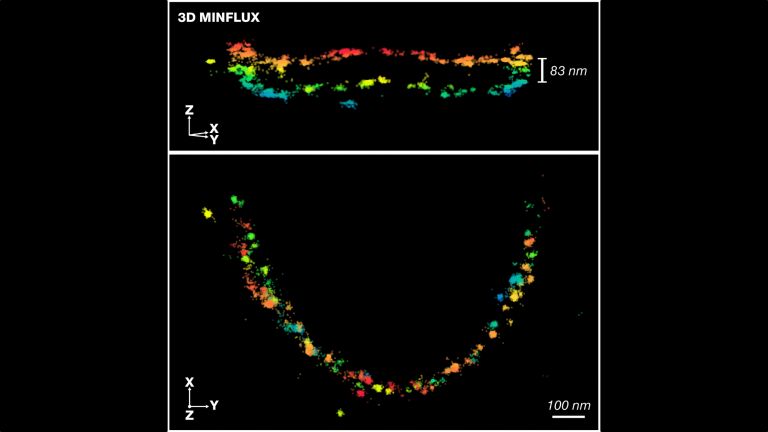

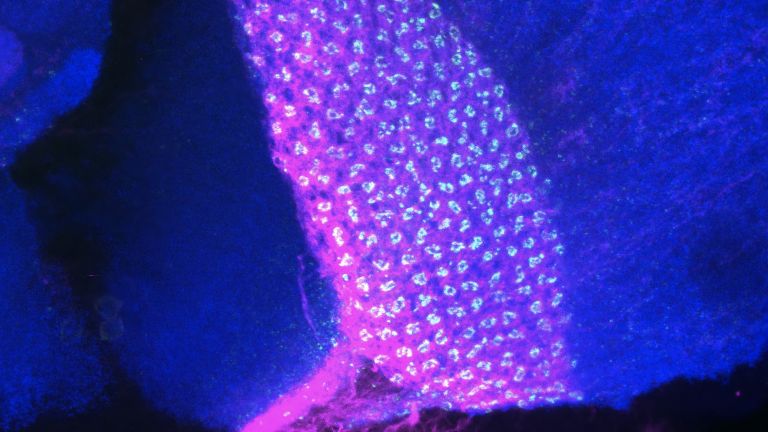

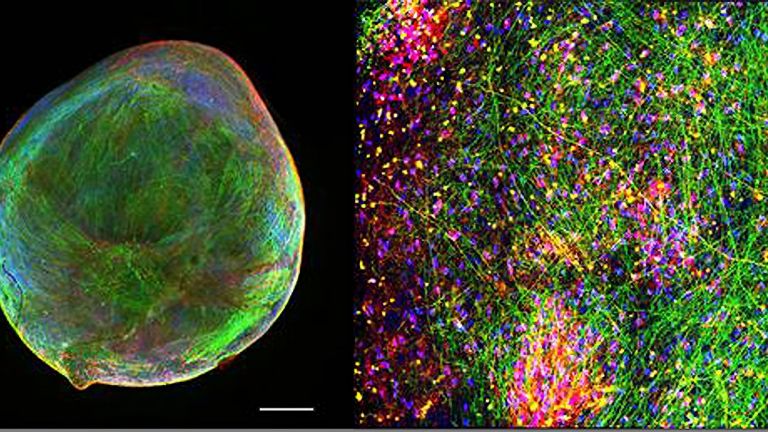

Die Verhaltensforschung entwickelt sich vor allem mit Blick auf die immer präziser werdenden Möglichkeiten, die Funktion einzelner Zellen und Moleküle im Gehirn zu untersuchen und zu manipulieren. Neue genetische Methoden, mit deren Hilfe spezifische Neuronen oder Schaltkreise im Gehirn mit Licht blitzschnell (Optogenetik) oder durch Gabe bestimmter chemischer Substanzen auch nachhaltiger ein– und ausgeschaltet werden können, erlauben es, wesentlich genauere Fragestellungen zur Entstehung von Verhaltensweisen zu stellen und zu beantworten . Die klassischen Versuchsaufbauten dürften trotzdem bestehen bleiben. Auch in den Versuchslaboren der Zukunft werden Ratten und Mäuse durch Labyrinthe laufen.

Neuron

Neuron/-/neuron

Das Neuron ist eine Zelle des Körpers, die auf Signalübertragung spezialisiert ist. Sie wird charakterisiert durch den Empfang und die Weiterleitung elektrischer oder chemischer Signale.

zum Weiterlesen:

- Tinbergen N: On aims and methods of ethology. Zeitschrift für Tierpsychologie. 1963; 20:410 – 433 (zum Volltext).

- Verhaltensbiologie. Peter Kappeler, Springer, Berlin/Heidelberg (2012).

- Das psychologische Experiment: Eine Einführung. Oswald Huber, Göttingen (8.Auflage, 2013)