Der Mensch, das Sprachtalent

Der Mensch verfügt über eine einmaliges Fähigkeit, die er im Austausch mit anderen zur vollen Entfaltung bringt: Die Sprache. Ihre soziale Dimension lässt sogar Klatsch und Tratsch in einem anderen Licht erscheinen.

Wissenschaftliche Betreuung: Prof. Dr. Jochem W. Rieger

Veröffentlicht: 01.05.2015

Niveau: leicht

- Sprache ist durch und durch eine soziale Angelegenheit: Die Konventionen einer Sprachgemeinschaft legen die Bedeutungen und Regeln der Verständigung fest.

- Sprache dient in erster Linie der Kommunikation. Auch für die Kooperation ist sie nützlich.

- Wie Sprachen aus sozialer Notwendigkeit entstehen, zeigen noch heute die Pidgin-Sprachen, Behelfssprachen mit rudimentärer Grammatik zur Verständigung zwischen unterschiedlichen Sprachgemeinschaften.

- Anders als Tiere sind Menschen in der Lage, in komplexen Satzgebilden miteinander zu kommunizieren und so Relationen und Zustände zu beschreiben.

- Die Grundlage der menschlichen Sprachfähigkeit bildet der Sprechapparat: Er besteht unter anderem aus der Lunge, dem Kehlkopf mit den Stimmbändern, dem Gaumensegel, der Zunge, den Zähne und den Lippen.

- Schon früh offenbart sich das Sprachtalent des Menschen: Bereits von Geburt an ist der Nachwuchs in der Lage, sprachliche von nicht-sprachlichen Lauten zu unterscheiden.

„Da hast du Ruhm!“

„Ich weiß nicht, was du mit ‚Ruhm‘ meinst“, sagte Alice.

Humpty Dumpty lächelte verächtlich. „Natürlich nicht – bis ich es dir sage. Ich meinte: Da hast du ein schönes zwingendes Argument!“

„Aber ‚Ruhm‘ heißt doch nicht ‚schönes zwingendes Argument‘“, entgegnete Alice.

„Wenn ich ein Wort verwende“, erwiderte Humpty Dumpty ziemlich geringschätzig, „dann bedeutet es genau, was ich es bedeuten lasse, und nichts anderes.“

Diese Szene stammt aus Lewis Carrolls berühmtem Kinderbuch „Alice hinter den Spiegeln“ von 1871. Die Begegnung der kleinen Alice mit Humpty Dumpty, einem menschenähnlichen Ei, führt eines eindrucksvoll vor Augen: Sprache ist normalerweise eine durch und durch soziale Angelegenheit. Sie ist nichts, was man wie Humpty Dumpty alleine im stillen Kämmerlein ausbrütet und dessen Bedeutungen und Regeln nur man selbst versteht. Sprache beruht auf menschlicher Konvention. Kein Naturgesetz der Welt nötigt uns, einen Tisch „Tisch“ zu nennen. Erst die Gemeinschaft der Sprecher legt dies fest. Eine gemeinsame Sprache ist ein einmaliges Mittel der Kommunikation (Was ist das, was ich spreche?).

„Sprache ist die zentrale Ressource kooperativen Handelns“, sagt der Linguist Ludger Hoffmann von der TU Dortmund. „Menschen können sich mit Hilfe von Sprache über die ganze Welt, ihre Gefühle und auch abstrakte Sachverhalte austauschen und damit gleichzeitig ihre Kooperationsbeziehungen auf– und ausbauen.“Die Notwendigkeit zur Kooperation könnte die Entstehung von Sprache einst auch begünstigt haben. „Einer Theorie zufolge hat sich Sprache evolutionär entwickelt, weil wir sehr stark miteinander kooperieren und dafür untereinander kommunizieren müssen“, sagt die Entwicklungspsychologin Claudia Friedrich von der Universität Tübingen. „Der frühe Mensch wollte gemeinsame Ziele erreichen – etwa gemeinsam jagen – und musste zu diesem Zweck andere verstehen und sich ihnen mitteilen.“ Wer gut gemeinsam jagen konnte, hatte einen Selektionsvorteil. Er musste aber auch signalisieren können, dass er zusammenarbeiten wollte, damit er wieder mit auf die Jagd genommen wurde. „Und er musste sich mitteilen, um etwa die Beute gerecht zu teilen.“

Auge

Augapfel/Bulbus oculi/eye bulb

Das Auge ist das Sinnesorgan zur Wahrnehmung von Lichtreizen – von elektromagnetischer Strahlung eines bestimmten Frequenzbereiches. Das für den Menschen sichtbare Licht liegt im Bereich zwischen 380 und 780 Nanometer.

Improvisierte Sprache

Wie sehr soziale Notwendigkeiten Sprachen prägen, zeigt sich auch, wenn Menschen verschiedener Sprachgemeinschaften aufeinander treffen. Sind die Kontakte eher flüchtig, mag eine Zeichensprache ausreichen. Werden die Kontakte aber enger, müssen Menschen auf die gesprochene Sprache zurückgreifen. Sie entwickeln eine pragmatische Behelfskommunikation, die Pidgin-Sprache. So wie das Russenorsk, eine Mischung aus Russisch, Norwegisch und Elementen anderer Sprachen. Damit verständigten sich die russischen Kaufleute und norwegischen Fischer im 18. und 19. Jahrhundert, wenn sie am Nordmeer in eisfreien Zeiten gelegentlich miteinander Handel trieben. Das Pidgin verfügt nur über eine sehr reduzierte und improvisierte Grammatik. Das Russenorsk kannte beispielsweise keinen Plural.

Interessanterweise macht die Behelfssprache eine wundersame Wandlung durch, wenn Kinder mit dieser Sprache aufwachsen und sie zu ihrer Muttersprache wird: Der grammatikalischen Willkür ihrer Eltern begegnen sie mit verbindlichen Regeln. Aus der Pidginsprache wird eine sogenannte Kreolsprache.

Ein ganz besonderes Tier

Seine sozialen Fertigkeiten machen den Menschen zu einem Ausnahmetalent in Sachen Sprache: „Im Unterschied zu Menschenaffen benutzen Menschen Zeigwörter wie ich, du, jetzt, hier, die es erlauben auf ein Drittes, ein Objekt, einen Raum oder eine Person, zu verweisen“, sagt Ludger Hoffmann. „Sprecher und Hörer müssen sich dabei synchronisieren, so dass die Hörer im gemeinsamen Wahrnehmungsraum oder in der Vorstellung herausfinden können, was gemeint ist.“ Das sei Tieren, auch Schimpansen, nicht möglich. Sie seien einer solchen Synchronisierung und gemeinsamen Orientierung nicht fähig. „Schimpansen können mit Zeigegesten nur arbeiten, wenn sie in Gefangenschaft daran gewöhnt worden sind.“ In der Tierkommunikation hingegen finden sich vor allem Aufforderungen wie Warnrufe, etwa bei den Meerkatzen. Zudem verfügen Tiersprachen auch nur über eine einfache Syntax. „Menschenaffen konnten in Experimenten zwar einfache Begriffe kombinieren, etwa Frucht mit rot.“, sagt Hoffmann. Komplexe Einbettungen etwa in Form von Relativsätzen wie: „Der Mann, der in der Stadt, die am Fluss…“ — das beherrschten Tiere nicht.

Empfohlene Artikel

Komplexes Zusammenspiel

Die Grundlage der menschlichen Sprachfähigkeit bildet neben dem Drang zur Kooperation auch der Sprechapparat: Laute entstehen durch ein komplexes Zusammenspiel von Lunge, dem Kehlkopf mit den Stimmbändern, dem Gaumensegel, der Zunge, den Zähnen und den Lippen. Wichtig sind dabei auch die Hohlräume wie Rachen, Mund und Nasenraum, die als Resonanzkörper diesen. Während des Sprechens wird aus der Lunge Luft ausgestoßen, die die aneinander liegenden Stimmbänder in Schwingung versetzt. Der Luftstrom wird bei Vokalen vergleichsweise ungebremst aus dem Mundraum entlassen, Konsonanten entstehen hingegen durch eine zeitlich genau abgestimmte Verengung im Mundraum.

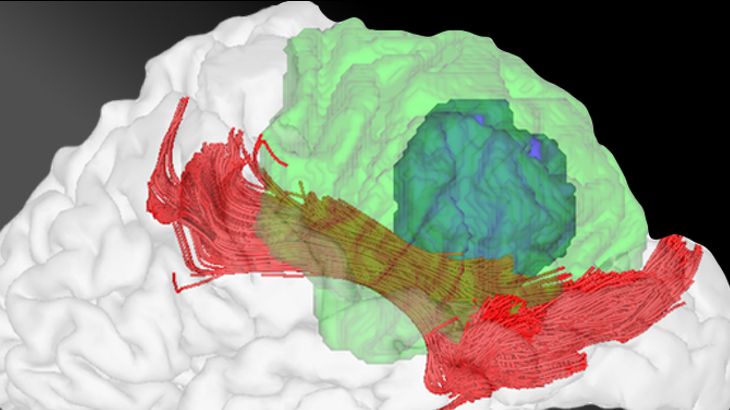

Zudem müssen beim Thema Sprache natürlich auch die grauen Zellen mitspielen. Lange dachte man, dass dabei vor allem zwei Zentren aktiv seien: Das Wernicke-Areal im Temporallappen beim Verstehen von Sprache und das Broca-Areal im Frontallappen beim Sprechen. Doch neuere Untersuchen, unter anderem an Patienten mit Sprachstörungen (Die Sprache verschlagen) haben inzwischen gezeigt, dass die Verarbeitung der Sprache im Gehirn wesentlich komplexer ist. Demnach sind bei verschiedenen Sprachhandlungen auch ganz verschiedene neuronale Netzwerke aktiv: Eines entschlüsselt die Bedeutung von Wörtern, ein anderes den Satzbau einfacher Sätze, und ein drittes den komplexer Satzbauten. Das Wernicke– und das Broca-Areal sind hierbei zwar beteiligt, aber eben nicht ausschließlich aktiv (Die Anatomie der Sprache).

Sein einmaliges Sprachtalent stellt der Mensch schon ganz früh eindrucksvoll unter Beweis. Bereits im Mutterleib nehmen Föten die Sprache der Mutter wahr und stellen sich darauf ein. Und sind sie erst einmal auf der Welt, sind die frisch gebackenen Erdenbürger vollkommen auf Sprache und soziale Interaktion fixiert. Schon von Geburt an ist der Nachwuchs in der Lage, sprachliche von nicht-sprachlichen Lauten zu unterscheiden – und die Kleinen bevorzugen dabei eindeutig die sprachlichen. Bereits im Alter von einem Monat können sie den Unterschied zwischen Lauten wie [ba] und [pa] erkennen. Im Alter von sechs Monaten beginnen sie dann selbst zu plappern. Und die ersten Wörter meistern sie im Alter von 12 bis 18 Monaten (Hör mal, wer da spricht).

Temporallappen

Temporallappen/Lobus temporalis/temporal lobe

Der Temporallappen ist einer der vier großen Lappen des Großhirns. Auf Höhe der Ohren gelegen erfüllt er zahlreiche Aufgaben – zum Temporallappen gehören der auditive Cortex genauso wie der Hippocampus und das Wernicke-Sprachzentrum.

Frontallappen

Frontallappen/Lobus frontalis/frontal lobe

Der frontale Cortex ist der größte der vier Lappen der Großhirnrinde und entsprechend umfassend sind seine Funktionen. Der vordere Bereich, der so genannte präfrontale Cortex, ist für komplexe Handlungsplanung (so genannte Exekutivfunktionen) verantwortlich, die auch unsere Persönlichkeit prägt. Seine Entwicklung (Myelinisierung) braucht bis zu 30 Jahren und ist selbst dann noch nicht ganz abgeschlossen. Weitere wichtige Bestandteile des frontalen Cortex sind das Broca-Areal, welches unser sprachliches Ausdrucksvermögen steuert, sowie der primäre Motorcortex, der Bewegungsimpulse in den gesamten Körper aussendet.

Angeborenes Sprachprogramm?

Die beeindruckende Leistung des kindlichen Spracherwerbs hat so manchen Linguisten zu der Annahme geführt, der Mensch habe ein angeborenes Sprachprogramm in seinem Kopf. Doch inzwischen gehen viele Ansätze davon aus, dass dies nicht der Fall ist. Vermutlich sind dem Menschen zwar gewisse Mechanismen angeboren, die zur Sprache befähigen. Dabei handelt es sich aber weniger um waschechte sprachliche Vermögen als vielmehr um allgemeine kognitive und soziale Fertigkeiten. Dazu zählt etwa die Fähigkeit von Kindern, die Intention eines Sprechers zu „lesen“ und damit seine kommunikativen Absichten zu deuten.

Die soziale Dimension lässt zudem so manch banal erscheinenden Klatsch und Tratsch auf sozialen Netzwerken im Internet und im realen Leben in einem anderen Licht erscheinen. „Auch Tratschen hat möglicherweise eine wichtige soziale Bedeutung“, sagt Hoffmann. „Man will seinem Gegenüber dann weniger Wissen vermitteln, als vielmehr kommunizieren, dass man ihm freundlich gesinnt und weiter kooperationsbereit ist.“ In diesem Sinne gilt sicherlich manchmal: Schweigen ist Silber und Reden ist Gold.

Zum Weiterlesen:

- Szagun, Gisela. Sprachentwicklung beim Kind. Beltz, Weinheim, 2013.

- Zimmer, Dieter. So kommt der Mensch zur Sprache. Heyne, München, 2008.