Der Reflex der Gewalt

Wiederholte Gewalterfahrungen schreiben sich ins Gehirn ein. Deshalb sind solche Schreckenserlebnisse bis heute ein wichtiger Risikofaktor für viele psychische Störungen.

Wissenschaftliche Betreuung: Prof. Dr. Kerstin Konrad

Veröffentlicht: 13.04.2017

Niveau: mittel

- Gewalterfahrungen sind ein Risikofaktor für psychische Erkrankungen. Jedoch erkrankt längst nicht jeder, der Schreckensereignisse erlebt hat.

- Gewalt in früheren Generationen ist statistisch auch noch in der nachfolgenden Generation nachweisbar.

- Eine Posttraumatische Belastungsstörung entsteht, wenn eine Gewalttat im Zustand der Lebensgefahr ohne Zeit- und Raumkoordinaten abgespeichert wird, so dass sie beim kleinsten Auslöser reaktiviert wird.

- Das Gehirn und die Lesart der Gene werden durch frühere Gewaltakte verändert.

- Die mentalen Veränderungen infolge von Gewalterfahrungen lassen sich zumindest teilweise wieder ungeschehen machen.

Belastungsstörung

Belastungsstörung/-/stress disorder

Als Belastungsstörung wird in der Psychologie die pathologische Reaktion auf dauerhaften oder kurzfristig sehr hohen Stress bezeichnet. Unterschieden werden die akute Belastungsstörung – oft als Nervenzusammenbruch bezeichnet – und die posttraumatische Belastungsstörung nach einem traumatischen Erlebnis. Sie kann noch lange Zeit nach dem eigentlichen Stressereignis schwerwiegende Folgen haben.

Gen

Gen/-/gene

Informationseinheit auf der DNA. Den Kernbestandteil eines Gens übersetzen darauf spezialisierte Enzyme in so genannte Ribonukleinsäure (RNA). Während manche Ribonukleinsäuren selbst wichtige Funktionen in der Zelle ausführen, geben andere die Reihenfolge vor, in der die Zelle einzelne Aminosäuren zu einem bestimmten Protein zusammenbauen soll. Das Gen liefert also den Code für dieses Protein. Zusätzlich gehören zu einem Gen noch regulatorische Elemente auf der DNA, die sicherstellen, dass das Gen genau dann abgelesen wird, wenn die Zelle oder der Organismus dessen Produkt auch wirklich benötigen.

Dass der Soziologe Gunnar Heinsohn selbst ein Mann ist, nimmt seiner Haltung zumindest ein wenig von ihrer männerfeindlichen Schärfe: Kriege und blutige Konflikte in der Weltgeschichte ließen sich mit zu vielen jungen Männern erklären, glaubt er. Sind mindestens 30 Prozent einer Gesellschaft zwischen 15 und 29 Jahren, dann flammen bald gewalttätige Auseinandersetzungen auf, argumentiert er. So geschehen vor dem ersten Weltkrieg, aber auch in Afghanistan, Südamerika und dem Irak. Da es nicht ausreichend Positionen für die jungen Männer gäbe, mit denen diese ihre Familien versorgen könnten, käme es zum Krieg. Weltanschauungen und Religion dienten laut Heinsohn am Ende nur als Vorwand, um das Töten zu rechtfertigen.

Der Berliner Demograf Steffen Kröhnert kritisiert Heinsohns These als zu wenig differenziert. Nicht immer stieg mit dem Überschuss junger Menschen die Kriegswahrscheinlichkeit. Wenn diese selbst schon wieder Eltern waren, war dies seltener der Fall. Konfliktträchtige Länder sind vielmehr arm und schlecht entwickelt. In solchen Regionen könne ein Überschuss junger Männer dann lediglich zusätzliches Krisenpotenzial bergen.

Ein Mensch in Lebensgefahr, ein Zustand, in dem wir völlig außer uns sind und ohne nachzudenken handeln. Niemand kann später diesen irrsinnigen Moment in Worte fassen. Man will sich am liebsten auch gar nicht daran erinnern. Aber oft sind Angst und Schrecken für immer präsent. Beim kleinsten Auslöser erwachen sie. Der Betroffene durchlebt dann wieder den Schockzustand, wird kreidebleich, schwitzt am ganzen Körper und kollabiert manchmal sogar.

Gewalt reicht bis in die Gegenwart

Wie sich etwa die Kriegserfahrungen des Zweiten Weltkriegs auswirkten, ist individuell sehr unterschiedlich, erhoben die Psychotherapeuten Gereon Heuft und Gudrun Schneider von der Universität Münster 2010. Sie erkundigten sich bei 122 Kindern des Zweiten Weltkriegs. Diese wurden zwischen 1930 und 1945 geboren.

„32 Prozent der Befragten fühlten sich durch diese Ereignisse bis heute schwer belastet", berichtet Schneider. „Aber das bedeutet im Umkehrschluss, dass der Rest diese Situationen nicht mehr als traumatisch empfindet.“ Somit tut Unrecht, wer jeden, der je Gewalt erfahren hat, per se als traumatisiert hinstellt. „Ein und dasselbe Ereignis wird sehr unterschiedlich erlebt“, erklärt Matthias Grundmann. Es sei nicht vorhersehbar, ob ein Kriegsereignis zu einer schweren Belastung wird, die sich lebensgeschichtlich auswirkt.

Man darf nicht alle über einen Kamm scheren und doch sind Schreckenserlebnisse in der Tendenz eine Bürde für die weitere Entwicklung: Das wurde Psychiatern spätestens nach dem Vietnam-Krieg klar, als viele der einst psychiatrisch gesunden Soldaten in ihrem alten Leben nicht mehr zurechtkamen. Sie fanden keinen Anschluss an ehemalige Freunde. Einige verwahrlosten, durchlitten in Flashbacks immer wieder die Schreckensereignisse. Manche nahmen sich gar das Leben. Gewalt macht oft seelisch krank, erkannten die Ärzte.

Eine Erkenntnis, die sich in der Gegenwart aufs Neue bestätigt. Als Mediziner und Psychiater syrische Flüchtlinge untersuchten, schlugen sie Alarm. Der Kinderpsychiater Enrico Ullmann vom Universitätsklinikum in Dresden befand, dass jeder Zweite die Kriterien einer posttraumatischen Belastungsstörung erfülle. Andere Studien bezifferten den Anteil auf mindestens 30 Prozent

Belastungsstörung

Belastungsstörung/-/stress disorder

Als Belastungsstörung wird in der Psychologie die pathologische Reaktion auf dauerhaften oder kurzfristig sehr hohen Stress bezeichnet. Unterschieden werden die akute Belastungsstörung – oft als Nervenzusammenbruch bezeichnet – und die posttraumatische Belastungsstörung nach einem traumatischen Erlebnis. Sie kann noch lange Zeit nach dem eigentlichen Stressereignis schwerwiegende Folgen haben.

Ein Effekt über die Generationen

„Diese Wirkungen setzen sich über Generationen fort“, erklärt der Leiter der Abteilung für Psychotraumatologie an der Universität Heidelberg und Pionier der deutschen Traumaforschung, Günter Seidler. Mehrere Studien unterstützen diese Meinung: Etwa neigen 149 Inhaftierte in der ehemaligen DDR auch zwanzig Jahre nach der Wende noch häufiger als andere zu Depressionen und Ängstlichkeit. Dies sind häufige Folgen nach traumatischen Ereignissen. Dazu zählt auch, dass die Betroffenen Schmerzen und körperliche Beschwerden einschneidender erleben und schlechter als andere schlafen. Doch auch die Kinder, 43 Befragte, waren psychisch weniger stabil, obschon die psychischen Spätfolgen des Traumas über die Generation nachließen.

Frauen reagieren den meisten Studien zufolge besonders empfindlich. Dies zeigte auch eine Analyse der Psychologin Michelle Slone von der Tel Aviv Universität. Sie hatte knapp 9.000 israelische Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren nach psychiatrischen Beschwerden befragen lassen und alle über einen Zeitraum von vierzehn Jahren verfolgt. In dieser Zeit erlebten diese Krieg, Anschläge und Luftangriffe. Die Jugendlichen in ihrer Heimat verglich Slone mit einer Kontrollgruppe aus den USA, die weitgehend ohne Gewalt aufwuchs. Bei den Israelis, besonders bei den Mädchen, bemerkte sie häufiger Angsterkrankungen, Depressivität sogar Zwangsstörungen und Paranoia.

Depression

Depression/-/depression

Phasenhaft auftretende psychische Erkrankung, deren Hauptsymptome die traurige Verstimmung sowie der Verlust von Freude, Antrieb und Interesse sind.

Zwangsstörungen

Zwangsstörung/-/obsessive compulsive disorder

Diese Bezeichnung fasst neuropsychiatrische Erkrankungen zusammen, die sich einerseits in Form von Zwangsgedanken und andererseits in Form von Zwangshandlungen manifestieren. Die Betroffenen haben beispielsweise den Drang, sich ständig wiederkehrenden, meist angstvollen Gedanken zu widmen, sich übermäßig oft zu waschen oder ihre Mitmenschen unverhältmismäßig stark zu kontrollieren. Während Neurowissenschaftler Zwangsstörungen früher rein psychologisch zu erklären versuchten, ist man mittlerweile davon überzeugt, dass auch einige biologische Faktoren zu ihrer Entstehung beitragen, wie etwa ein gestörter Stoffwechsel verschiedener Neurotransmitter im Gehirn.

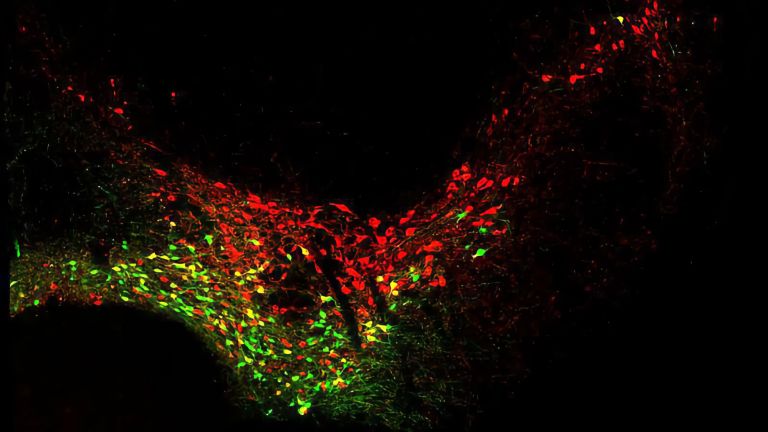

Was im Gehirn geschieht

In einer lebensbedrohlichen Situation schüttet der Körper massenhaft die Stresshormone Cortisol und Adrenalin aus, erklärt Traumaforscher Seidler. Diese wirken insbesondere auf den Hippocampus im Gehirn und bedingen, dass die Gräueltat anders als sonst üblich erinnert wird. Es fehlen die Raum- und Zeitkoordinaten. Deshalb können kleinste Auslöser die Erinnerung reaktivieren. Dann wird der Horror erneut so durchlebt, als geschehe er gegenwärtig. Ein Trauma ist somit ein andauerndes Schockerleben im Kopf.

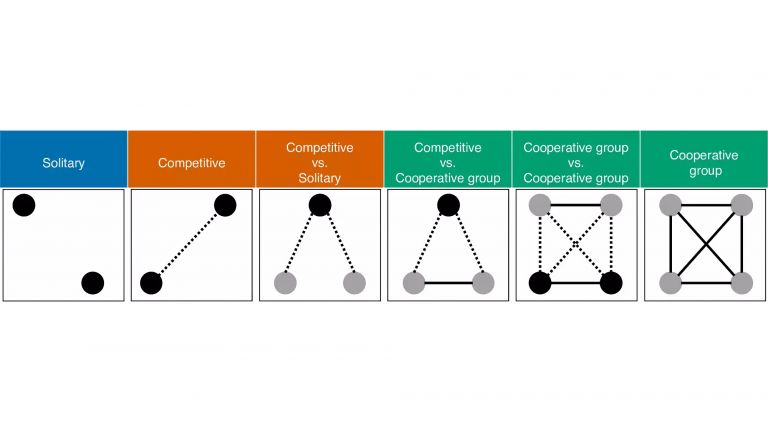

„Durch Gewalterfahrungen werden wir zu anderen Menschen“, sagt der Neuropsychologe Thomas Elbert von der Universität Konstanz. „Der gesamte Organismus, aber insbesondere das Gehirn wird auf Kampf getunt.“ Elbert unterscheidet einen Reaktionsmodus des Friedens und einen für Zeiten der Bedrohung. Läge zum Beispiel ein schwarzes Kabel auf dem Weg durch ein Moorgebiet, könnte ein Wanderer es für eine Schlange halten. Gewöhnlich würde er aber noch einmal genauer hinschauen und nach der Schrecksekunde erkennen, dass es nur ein Kabel ist. Wäre es eine giftige Schlange, könnte seine langsame Reaktion von Nachteil sein. Wer im Kampfmodus denkt, greift dagegen sofort einen Stock und erschlägt das vermeintliche Tier oder springt blitzschnell zur Seite. „Der Sinneseindruck wird sehr schnell zu den limbischen Gehirnbahnen geleitet: Die Person reagiert sofort emotional und dann mit Motorik, mit Reaktion“, erläutert Elbert.

Diesen Unterschied im Denken beobachtete er im Magnetresonanztomografen, wenn er sich im so genannten Diffusion Tensor Imaging-Modus die wichtigsten Leitungsbahnen zwischen den Nervenzellen anschaute, sozusagen die Datenautobahnen des Gehirns. Weitere Untersuchungen im Magnetresonanztomografen zeigten: Legt er traumatisierten Patienten und gesunden Kontrollpersonen in rascher Folge Bilder von Gewaltszenen vor, regte das die Patienten auf. Vor allem Regionen, die für Angst zuständig sind, sprangen an. Zugleich feuerten ihre motorischen Zentren. Sie wollten handeln. „Eine solche Person ist auf Krisenzeiten gut vorbereitet, weil sie rasch zur Tat schreitet“, erklärt Elbert, „aber im Frieden ist sie schneller an der Decke. Manchmal genügen Kleinigkeiten, und der Betroffene schlägt zu, was dann Probleme bereitet.“ Wer in Gewalt aufwächst, neigt aus diesem Grund selbst eher zur Gewalt.

Cortisol

Cortisol/-/cortisol

Ein Hormon der Nebennierenrinde, das vor allem ein wichtiges Stresshormon darstellt. Es gehört in die Gruppe der Glucocorticoide und beeinflusst im Körper den Kohlenhydrat– und Eiweißstoffwechsel.

Adrenalin

Adrenalin/-/adrenaline

Gehört neben Dopamin und Noradrenalin zu den Catecholaminen. Adrenalin ist das klassische Stresshormon. Es wird im Nebennierenmark produziert und bewirkt eine Steigerung der Herzfrequenz sowie der Stärke des Herzschlags und bereitet so den Körper auf erhöhte Belastung vor. Im Gehirn wirkt Adrenalin auch als Neurotransmitter (Botenstoff), hier bindet es an sogenannte Adenorezeptoren.

Hippocampus

Hippocampus/Hippocampus/hippocampual formatio

Der Hippocampus ist der größte Teil des Archicortex und ein Areal im Temporallappen. Er ist zudem ein wichtiger Teil des limbischen Systems. Funktional ist er an Gedächtnisprozessen, aber auch an räumlicher Orientierung beteiligt. Er umfasst das Subiculum, den Gyrus dentatus und das Ammonshorn mit seinen vier Feldern CA1-CA4.

Veränderungen in der Struktur des Hippocampus durch Stress werden mit Schmerzchronifizierung in Zusammenhang gebracht. Der Hippocampus spielt auch eine wichtige Rolle bei der Verstärkung von Schmerz durch Angst.

Emotionen

Emotionen/-/emotions

Unter „Emotionen“ verstehen Neurowissenschaftler psychische Prozesse, die durch äußere Reize ausgelöst werden und eine Handlungsbereitschaft zur Folge haben. Emotionen entstehen im limbischen System, einem stammesgeschichtlich alten Teil des Gehirns. Der Psychologe Paul Ekman hat sechs kulturübergreifende Basisemotionen definiert, die sich in charakteristischen Gesichtsausdrücken widerspiegeln: Freude, Ärger, Angst, Überraschung, Trauer und Ekel.

Neuron

Neuron/-/neuron

Das Neuron ist eine Zelle des Körpers, die auf Signalübertragung spezialisiert ist. Sie wird charakterisiert durch den Empfang und die Weiterleitung elektrischer oder chemischer Signale.

Empfohlene Artikel

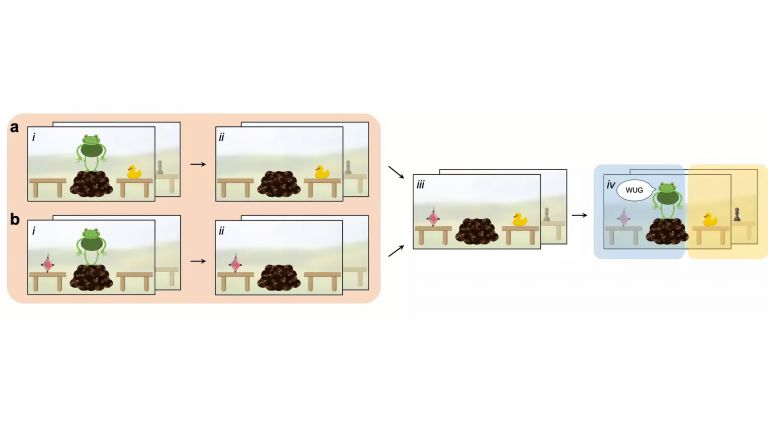

Gewalt manipuliert die Lesart der Gene

Parallel zu den Umbauprozessen im Gehirn beschreiben Wissenschaftler auch mannigfaltige Veränderungen im Genom. Umwelteinflüsse können sich in den genetischen Code einschreiben, indem sie die Methylierung und damit die Lesart des Codes verändern. Dadurch wird der Bauplan des Lebens in wichtigen Teilen anders interpretiert. Diesen Stempel der Gewalt können Mediziner jedoch nicht am Menschen studieren, da die Opfer bereits traumatisiert zu ihnen kommen.

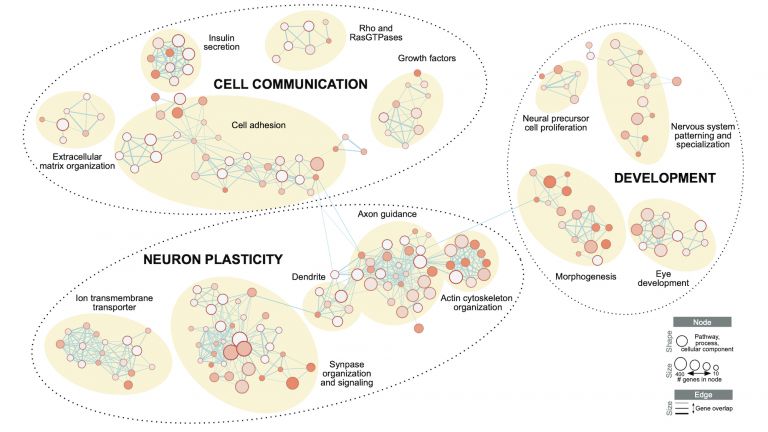

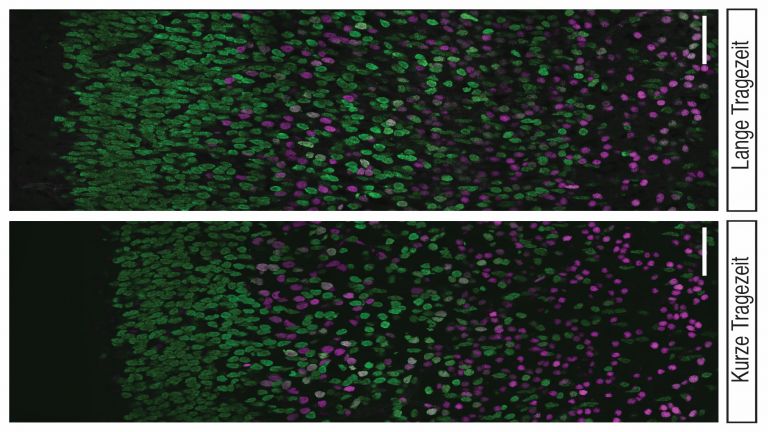

In Analogie dazu untersuchen sie „den mit Abstand ärgsten Stressauslöser im Tierreich“, erklärt Elbert: Affen oder anderen Tieren wird nach der Geburt die Mutter weggenommen, und sie wachsen nur mit Gleichaltrigen auf. Junge Rhesusmakaken, die solches Leid erfuhren, hatten deutlich vergrößerte Stressnetzwerke im Gehirn, schilderte Simona Spinelli, jetzt an der Johns Hopkins School of Medicine in Baltimore bereits 2009. Dies könnte erklären, weshalb Menschen, die in ihrer Kindheit und Jugend Stress etwa durch Gewalt erfuhren, später häufiger psychiatrisch erkranken. 2012 wies Nadine Provencal von der McGill University in Montreal an Makaken nach, dass Tiere, die ohne Mutter aufwuchsen, in 6000 Genen ein verändertes Methylierungsmuster aufweisen. „Ein Fünftel der Gene ist verändert. Da entsteht ein ganz anderes Wesen“, verdeutlicht Elbert die Tragweite.

Vor allem Gene, die für die Funktionen der Stressachse wichtig sind, werden anders justiert. Unter anderem wird dadurch ein Protein mit dem Bandwurmnamen „Proopiomelanocorticoid“ verstärkt ausgeschüttet. Im Kampf hilft es dabei, dass Personen kaum Schmerz spüren. Dies konnte Elberts Team an 35 traumatisierten Kindern in Tansania messen.

Gen

Gen/-/gene

Informationseinheit auf der DNA. Den Kernbestandteil eines Gens übersetzen darauf spezialisierte Enzyme in so genannte Ribonukleinsäure (RNA). Während manche Ribonukleinsäuren selbst wichtige Funktionen in der Zelle ausführen, geben andere die Reihenfolge vor, in der die Zelle einzelne Aminosäuren zu einem bestimmten Protein zusammenbauen soll. Das Gen liefert also den Code für dieses Protein. Zusätzlich gehören zu einem Gen noch regulatorische Elemente auf der DNA, die sicherstellen, dass das Gen genau dann abgelesen wird, wenn die Zelle oder der Organismus dessen Produkt auch wirklich benötigen.

Gen

Gen/-/gene

Informationseinheit auf der DNA. Den Kernbestandteil eines Gens übersetzen darauf spezialisierte Enzyme in so genannte Ribonukleinsäure (RNA). Während manche Ribonukleinsäuren selbst wichtige Funktionen in der Zelle ausführen, geben andere die Reihenfolge vor, in der die Zelle einzelne Aminosäuren zu einem bestimmten Protein zusammenbauen soll. Das Gen liefert also den Code für dieses Protein. Zusätzlich gehören zu einem Gen noch regulatorische Elemente auf der DNA, die sicherstellen, dass das Gen genau dann abgelesen wird, wenn die Zelle oder der Organismus dessen Produkt auch wirklich benötigen.

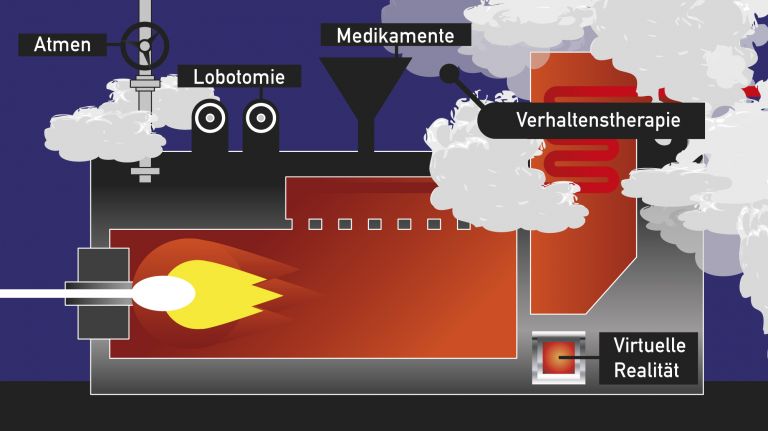

Das Trauma ist passé

Die Frage, ob traumatisierte Menschen wieder völlig genesen können, spaltet die Forscher und Therapeuten. „Zu einem gewissen Grad kann Psychotherapie die Veränderungen zurückdrehen“, glaubt der Konstanzer Neuropsychologe. Das Gehirn kann als plastisches Organ lernen, den Schrecken in der Vergangenheit zu verorten. Auch epigenetische Veränderungen können infolge einer Psychotherapie teilweise verschwinden, jedoch nicht alle, berichtet er.

Ohne Hilfe eines Therapeuten sieht Seidler dagegen eine schlechte Zukunft für vom Krieg gezeichnete Gesellschaften wie im Irak, in Afghanistan und in Syrien. Es drohe die Gefahr, dass die massenhafte Traumatisierung wieder neue Gewalt in nachfolgenden Generationen begünstigt.

Dennoch räumt auch er ein, dass jedes Individuum soziale Ressourcen mitbringt, die es vor den Spätfolgen eines Traumas schützen: Intakte Bindungen in der Familie und zu Freunden zählen dazu, aber auch weltanschauliche Überzeugungen wie der Glauben, sagt Seidler.