Nervende Beats oder Lieblingslied?

Bestimmte Songs können wir nicht ertragen, bei anderen geht unser Herz auf. Weshalb ist das so? Nur wenige Studien beschäftigen sich mit diesem Thema. Womöglich spielt unsere kulturelle Prägung eine entscheidende Rolle.

Wissenschaftliche Betreuung: Prof. Dr. Eckart Altenmüller

Veröffentlicht: 28.08.2015

Niveau: mittel

- Manche Studien deuten darauf hin, dass es einen Zusammenhang zwischen Charakterzügen und bevorzugten Musikrichtungen gibt. Andere Untersuchungen können dies nicht bestätigen.

- Kleinkinder sind meist noch offen für viele Musikrichtungen, während der Grundschule bereits schränkt sich der Musikgeschmack ein.

- In der späten Jugend und dem frühen Erwachsenenalter verfestigt sich der Musikgeschmack.

- Je mehr Musikerlebnisse ein Mensch während seiner Jugend hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass er später offen für viele verschiedene Musikrichtungen ist.

Im Auto geht sogleich das Radio an. Lady Gaga. Geht gar nicht – neuer Sender. Ein cooler Beat, doch irgendein unentspannter Deutsch-Gangsta-Rapper beginnt zu singen – neuer Sender. Amy Winehouse, „You know, I’m no good“, der Sender kann bleiben, „I cheated myself, like I knew I would“, das ganze Auto singt mit. Nicht jeder mag Amy, doch das Prinzip kennen wir alle: Bestimme Musik kann man einfach nicht ertragen, andere lässt einen kalt, aber manche Songs, die liebt man. Sprich: Zu jeder Musik hat jeder eine Meinung. Aber warum ist das so? Wie entwickelt sich der Musikgeschmack? Wovon hängt es ab, was wir mögen und was nicht?

Fragt man Menschen nach dem Grund für ihren Musikgeschmack, werden die meisten sagen, er habe etwas mit ihrem Selbst, mit ihrer Persönlichkeit zu tun. Beeinflussen also unsere Charaktereigenschaften, was für Stile wir mögen? Wenn man sich in seinem Umfeld umschaut, könnte man zu diesem Schluss kommen. Hört nicht dieser sensible Kumpel ständig diese jammerigen Singer/Songwriter? Und die extrovertierte Freundin nicht meist großspurigen Westcoast-Rap?

Doch lässt sich eine solche anekdotische Beobachtung auch wissenschaftlich fassen? Für viel Aufsehen sorgte 2003 die Forschung der Sozialpsychologen Jason Rentfrow von der University of Cambrige und Samuel Gosling von der University of Texas. In einem ersten Schritt kreierten sie vier verschiedene Kategorien, in denen sie mehrere Musikstile zusammenfassten: „reflektiert und komplex“, dazu gehören etwa Klassik und Jazz, „intensiv und rebellisch“, wie zum Beispiel Rock und Heavy Metal, „upbeat und konventionell“, etwa Pop und Soundtracks, sowie „energetisch und rhythmisch“, darunter Hiphop und Elektro.

In einem zweiten Schritt testeten sie die Persönlichkeitsmerkmale von mehr als 3.000 Studenten, nach einem „Big Five“ genannten standardisierten Testverfahren. Dabei wird mit einem Fragebogen etwa ermittelt, wie selbstbewusst oder wie ehrgeizig eine Person ist. Diese Persönlichkeitsmerkmale verglichen die Forscher mit der Vorliebe für die vier Musikkategorien. Dabei fanden sie tatsächlich Zusammenhänge: Liebhaber von „intensiv und rebellisch“, also rockiger Musik, zeichnen sich demnach durch eine überdurchschnittliche Offenheit für neue Erfahrungen aus. Anhänger von Pop und ähnlicher Musik sind demnach eher selbstbewusst, aber konservativ.

Wahl zwischen Chillout und Weltmusik

„Aber ich wäre mit solchen Ergebnissen sehr vorsichtig“, sagt der Musikwissenschaftler Timo Fischinger vom Frankfurter Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik. „Denn man muss sehr viele Vereinfachungen machen, um überhaupt eine Aussage zu bekommen.“ Schließlich sei die Einteilung sowohl bei den Charakterzügen als auch den Musikrichtungen sehr schwammig. Das stimmt wohl, schließlich enthält allein die Kategorie „energetisch und rhythmisch“ das vielfältige Universum der elektronischen Musik von Techno bis Dance, und zusätzlich beinahe die gesamte Black Musik, von Soul über RnB bis Rap.

Und selbst wenn es einen solchen Zusammenhang gäbe, würde er auch nicht in Gänze den Musikgeschmack erklären, schließlich hat auch ein Mensch mit einer Vorliebe für traurige, langsame Musik die Wahl zwischen elektrischem Chillout und anklagenden Weltmusik-Weisen – und mag das eine, das andere aber nicht.

Wie schwer es ist, Aussagen zum Thema zu treffen, zeigt eine Untersuchung aus dem Jahr 2010 des Musikpsychologen Adrian North von der Curtin University. Er brachte 36.518 Menschen dazu, einen Internet-Fragebogen auszufüllen. Darin wurden sowohl die Vorlieben für 104 verschiedene Musikstile als auch die „Big Five“-Persönlichkeitsmerkmale abgefragt. Sein Ergebnis ist – anders als das von Rentfrow und Gosling – ernüchternd: Ein Zusammenhang zwischen Charakter und Hörvorlieben konnte er nicht finden.

Offene Kleinkinder

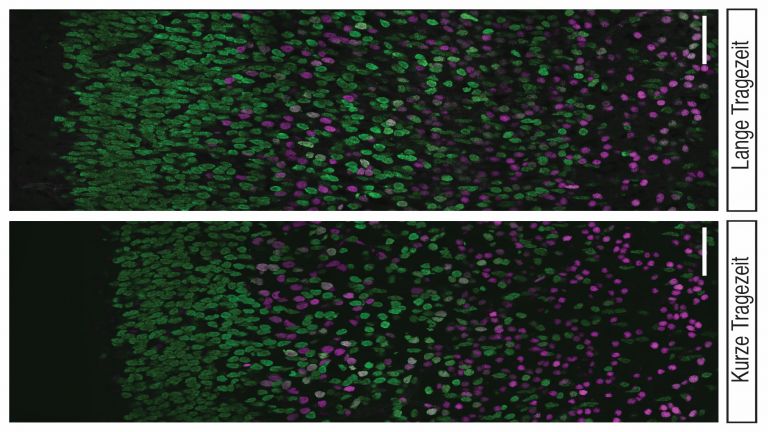

Was beeinflusst dann maßgeblich den Musikgeschmack? Forscher haben immer wieder festgestellt, dass Vorschulkinder bereit sind, sehr viele verschiedene Musikstile zu hören. Im Laufe der Schulzeit schränkt sich der Musikgeschmack immer mehr ein. Das konnte etwa auch der Musikwissenschaftler Christoph Louven von der Universität Osnabrück in einer 2011 veröffentlichten Langzeitstudie feststellen. „Wir haben die Musikpräferenzen von Kindern über die gesamte Grundschulzeit gemessen“, sagt Christoph Louven. Den Kindern wurden Tonbeispiele aus vier Musikrichtungen vorgespielt, Pop, Klassik, Avantgarde und Ethno. Die meisten Kinder hörten in der ersten Klasse noch gern die vier Musikrichtungen. Doch in der vierten Klasse hatten sie dann eine eindeutige Vorliebe für Pop.

Woher kommt diese Verengung? „Ein Punkt ist sicher, dass sich bei den Kindern Vorurteile festsetzen, etwa ‚Klassik ist was für alte Leute’“, glaubt Christoph Louven. „Generell gilt, dass der Einfluss der Peergroup stärker wird, und die einigt sich oft auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, die Pop-Musik.“ Die Bezugsgruppe ist also sehr wichtig für den Musikgeschmack, ähnlich wie bei Kleidermoden. „Das hat vor allem mit Lernen zu tun“, sagt Christoph Louven, „die Kinder lernen von ihrem sozialen Umfeld, was gute und was schlechte Musik ist.“ Für den Musikpädagogen ist das eine wichtige Erkenntnis: „Weil das mit Lernen zu tun hat, kann man das auch beeinflussen. Mit kleinen Maßnahmen können wir erreichen, dass Kinder eine größere musikalischer Bandbreite mögen.“ Darauf deutet ein weiteres Ergebnis von Christoph Louvens Studie hin: Eine Gruppe der Grundschüler bekam Geigenunterricht, sie musste sich also regelmäßig mit klassischer Musik auseinandersetzen. Diese Kinder hatten sich in den vier Grundschuljahren eine deutlich größere Offenheit für klassische Musik bewahrt als ihre Mitschüler.

Empfohlene Artikel

Die Hits, die man mit 24 hört

Allerdings ändert sich bei Kindern der Musikgeschmack ständig. Auf einmal hat man einen neuen besten Freund, der anders als der Rest der Klasse auf Hiphop steht, und schon hört man auch selbst nur noch gerappten Gesang. Als Jugendlicher kommt dann noch die Abgrenzung hinzu, vom Elternhaus oder beispielsweise von der Parallelklasse. „Musik hat einen sehr starken gruppenbildenden Effekt“, sagt Christoph Louven. „Außerdem ist sie im Alltag allgegenwärtig, so ist es nicht erstaunlich, dass sich Jugendkulturen sehr stark über die Musik definieren.“

Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen entwickelt sich also der Musikgeschmack im Gleichschritt mit der restlichen Selbstfindung: Man sucht seine Rolle in der Gesellschaft, und drückt diese auch mit seiner Playlist aus – dem heutigen Pendant des früheren CD-Regals. Mit ungefähr 20 Jahren verfestigt sich dann der Musikgeschmack. Dies fanden Forscher um den Ökonomen Morris Holbrook von der Columbia University im Jahr 1989 heraus (hier zur Studie). Sie spielten 108 Testpersonen aller Altersgruppen verschiedene Musikbeispiele vor. 28 Songs, die in den Jahren zwischen 1932 und 1986 in den Hitparaden waren. Die Testpersonen sollten dann bewerten, welche Lieder sie mögen. Es stellte sich heraus, dass Menschen vor allem die Songs mochten, die aktuell waren, als sie Teenies oder Anfang 20 waren. Im Durchschnitt war der Hit am beliebtesten, der im Alter von 24 Jahren in den Hitparaden war.

Als Jugendlicher und junger Erwachsener – so die Schlussfolgerung der Forscher – stößt die aktuelle Musik auf besondere Resonanz, in dem Alter verfestigt sich bei vielen Menschen der Musikgeschmack. Darauf deutet auch ein Ergebnis der bereits erwähnten Internet-Umfrage von Adrian North hin: Er konnte zwar keinen Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und Musikgeschmack herstellen. Sehr wohl gelang ihm aber, über die bevorzugten Musikstile sehr präzise vorherzusagen, wie alt jemand ist.

Musikgeschmack ist sozial erlernt

Der Umkehrschluss funktioniert aber nicht: Es haben natürlich nicht alle Menschen des gleichen Alters den gleichen Musikgeschmack. Das liegt zum einen daran, dass jeder Mensch ein individuell anderes Gehirn hat und damit auch Musik unterschiedlich wahrnimmt. Zum anderen spielen die unterschiedlichen sozialen Erfahrungen und die Hörbiographie eine große Rolle. Wer mit 15 Jahren etwa eine Gruppe von Punks bewundert hat, mag möglicherweise auch mit 40 Jahren noch die Band „Ramones“., Weil aber die Jugendfreundin gern Pop hörte, genießt derselbe Mensch womöglich auch die Musik von Sting – und beispielsweise die Doors, deren Songs ihm ein geschätzter Lehrer mal auf CD ausgeliehen hat. Ein Strauß solcher Erfahrungen prägt jeden unserer individuellen Musikgeschmäcker.

Über assoziatives Lernen wird auch die Wahrnehmung von Musik beeinflusst. So klingt nach einiger Zeit eine unharmonisch verzerrte Gitarre, die man zunächst als Störton wahrgenommen hat, ziemlich cool. Und ein Schlager, der eigentlich eine sehr eingängige Melodie hat und zum Mitsingen einlädt, grauenvoll – zumindest in den Ohren der Bezugsgruppe. Hinzu kommt, dass Musik sehr emotional wahrgenommen wird, und Emotionen merken wir uns besonders gut. So erinnert uns ein Hit vielleicht an einen Streit oder eine verhasste Person – deshalb können wir diesen Song nicht ausstehen. Manch einer kann auch das Lied, das er nach der Trennung von der ersten großen Liebe gehört hat, nie wieder hören, ohne traurig zu werden.

Bedeutet das also, dass unser Musikgeschmack hauptsächlich vom Zufall abhängt, also davon, was unsere Eltern und Freunde hören und was in einer bestimmten Zeit aktuell war? Ganz so einfach ist es nicht. Darauf deutet eine noch unveröffentlichte Untersuchung von Timo Fischinger und Kollegen hin. Er wollte wissen, ob Studierende der Musikwissenschaft im Vergleich zu ihren Kommilitonen anderer Fachrichtungen einen besonderen Musikgeschmack entwickelt haben. „Ein Ergebnis ist, dass Musikwissenschaftler engagierter, mehr und verschiedenere Musik hören“, sagt Timo Fischinger. „Und das liegt wohl daran, dass sie vor dem 18. Lebensjahr mehr Musikerlebnisse hatten, etwa Konzertbesuche und selbst Musizieren.“ Sprich: Welche Musik wir mögen, hängt zwar von Moden ab. Aber wie vielfältig unser Geschmack ist, das hängt auch davon ab, was wir erlebt haben. „Ich glaube, dass es bei vielen Menschen Schlüsselerlebnisse gab, die den Geschmack entscheidend in eine Richtung gelenkt haben“, sagt Timo Fischinger. Das möchte er nun in einer neuen Studie genauer untersuchen.

Offenbar spiegelt also unser Musikgeschmack unsere individuelle Geschichte wieder. Wer im Auto lauthals mitsingt, wenn Amy Winehouse im Radio läuft, der hatte vielleicht in dem Jahr, in dem die Sängerin die Hitparaden dominiert hat, einfach einen schönen Sommer.

Wahrnehmung

Wahrnehmung/Perceptio/perception

Der Begriff beschreibt den komplexen Prozess der Informationsgewinnung und –verarbeitung von Reizen aus der Umwelt sowie von inneren Zuständen eines Lebewesens. Das Gehirn kombiniert die Informationen, die teils bewusst und teils unbewusst wahrgenommen werden, zu einem subjektiv sinnvollen Gesamteindruck. Wenn die Daten, die es von den Sinnesorganen erhält, hierfür nicht ausreichen, ergänzt es diese mit Erfahrungswerten. Dies kann zu Fehlinterpretationen führen und erklärt, warum wir optischen Täuschungen erliegen oder auf Zaubertricks hereinfallen.

Emotionen

Emotionen/-/emotions

Unter „Emotionen“ verstehen Neurowissenschaftler psychische Prozesse, die durch äußere Reize ausgelöst werden und eine Handlungsbereitschaft zur Folge haben. Emotionen entstehen im limbischen System, einem stammesgeschichtlich alten Teil des Gehirns. Der Psychologe Paul Ekman hat sechs kulturübergreifende Basisemotionen definiert, die sich in charakteristischen Gesichtsausdrücken widerspiegeln: Freude, Ärger, Angst, Überraschung, Trauer und Ekel.

Emotionen

Emotionen/-/emotions

Unter „Emotionen“ verstehen Neurowissenschaftler psychische Prozesse, die durch äußere Reize ausgelöst werden und eine Handlungsbereitschaft zur Folge haben. Emotionen entstehen im limbischen System, einem stammesgeschichtlich alten Teil des Gehirns. Der Psychologe Paul Ekman hat sechs kulturübergreifende Basisemotionen definiert, die sich in charakteristischen Gesichtsausdrücken widerspiegeln: Freude, Ärger, Angst, Überraschung, Trauer und Ekel.

Geschmack

Geschmack/-/flavor

Der Sinneseindruck, den wir als „Geschmack“ bezeichnen, ergibt sich aus dem Zusammenspiel zwischen Geruchs– und Geschmackssinn. Sinnesphysiologisch ist „Geschmack“ jedoch auf den Eindruck begrenzt, den uns die Geschmacksrezeptoren auf der Zunge und in den umgebenden Schleimhäuten zuführen. Aktuell geht man davon aus, dass es fünf verschiedene Sorten von Geschmacksrezeptoren gibt, die auf die Geschmacksqualitäten süß, sauer, salzig, bitter und umami spezialisiert sind. 2005 haben Wissenschaftler zudem einen möglichen Geschmacksrezeptor für Fett identifiziert.

zum Weiterlesen: