Vom Rudel zur Gesellschaft

Gemeinsam kommt man weiter – das gilt für den Zusammenschluss von Einzellern bis hin zu arbeitsteiligen komplexen Gesellschaften

Wissenschaftliche Betreuung: Prof. Dr. Tobias Kalenscher

Veröffentlicht: 19.08.2016

Niveau: leicht

- Der Kooperationsgedanke ist alt – schon vor hunderten Millionen von Jahren schlossen sich Einzeller zu Arbeitsgemeinschaften und mehrzelligen Organismen zusammen.

- Auch für Tiere kann sich Zusammenarbeit lohnen – wenn die Vorteile die Nachteile überwiegen.

- Gruppenleben bietet mitunter mehr Stärke, Schutz, Erfolg bei der Nahrungs- und Partnersuche und die Möglichkeit zur Arbeitsteilung.

- Es kann aber auch zu Konkurrenzkämpfen, Konflikten um begrenzte Ressourcen und erhöhten Infektionsrisiken kommen.

- Der Mensch ist ein ganz besonders soziales Wesen. Wie kein anderes kann er die Gedanken und Gefühle anderer nachvollziehen und orientiert sich auch an diesen.

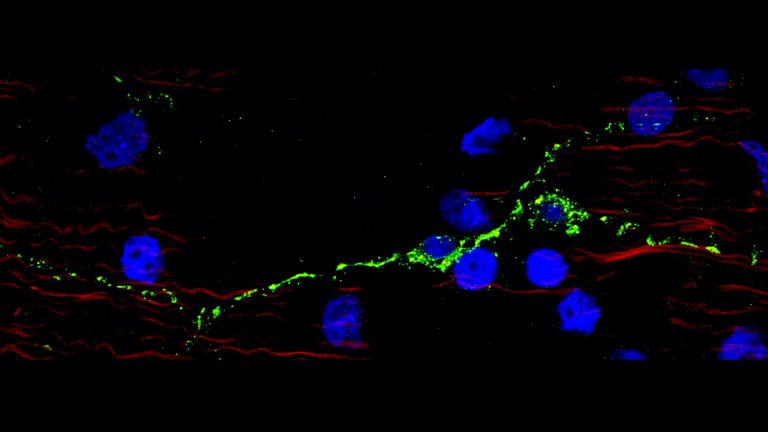

Am Anfang war die Suppe. Die ersten Lebewesen, die im Urschleim schwappten, hatten mit Zusammenarbeit noch nicht viel am Hut. Man setzte Energie um, teilte sich und tauschte ab und an etwas DNA. Doch eines Tages, vor hunderten Millionen von Jahren, verschluckte ein Ur-Bakterium einen Nachbarn und verdaute ihn nicht, sondern teilte sich fortan mit ihm die Arbeit: Die Mutterzelle war fürs Grobe zuständig – essen, bewegen, ausscheiden – der Zwerg im Innern dafür, aus der Nahrung Energie rauszuholen. Aus zwei unabhängigen Lebewesen war ein Team geworden, dessen Nachfahren heute in unseren Körpern sitzen: jede unserer Zellen beherbergt viele Tausend Mitochondrien, die Minikraftwerke, die einst allein lebende Bakterien waren.

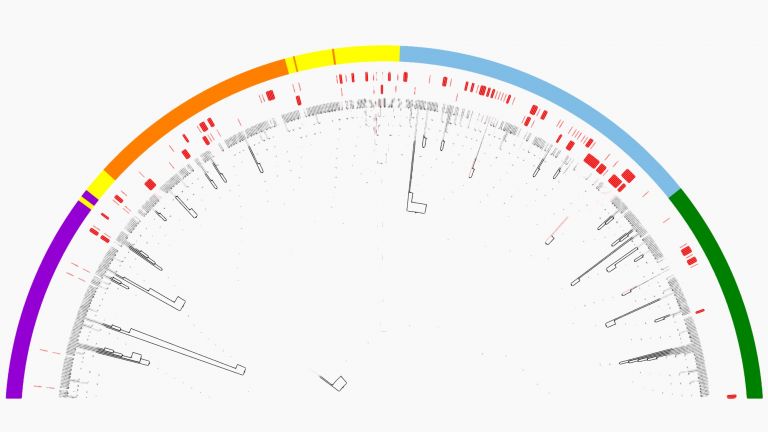

Bald schon entstand ein neues Kooperationsmodell. Einzeller schlossen sich zu Gruppen zusammen, mal nur vorübergehend, mal dauerhaft. Wie viel schon das zeitweise Zusammenrotten bringen kann, zeigt auch heute noch der Schleimpilz Dictyostelium. In guten Zeiten kriecht er als einzellige Amöbe über den Waldboden und mampft Bakterien. Doch wird das Nahrungsangebot knapp, rücken die Amöben zusammen – und zwar so eng, dass sie vorübergehend zum Vielzeller werden. Sie rufen einander erst mithilfe chemischer Signale, kleben dann aneinander fest und formen bald eine Art Nacktschnecke, die auf einer selbst produzierten Schleimspur von dannen zieht. Später verwandelt sich die Schnecke abermals — in einen Pilz, der Sporen in den Wind schießt, die schließlich wieder zu einzelnen Amöben werden. Die vorrübergehende Gruppenbildung eröffnet ihnen die Chance auf neue Lebensräume.

Egoismus? Altruismus?

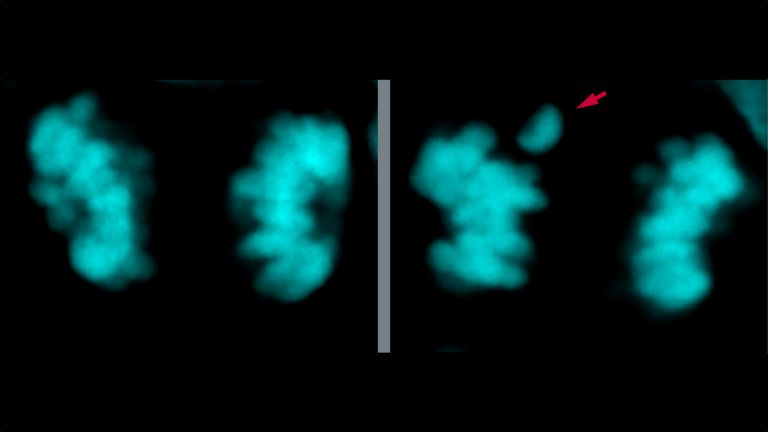

Doch die komplexe Aufgabenteilung im Zellverbund hat auch ihren Preis. Längst nicht alle Zellen des Teams steuern Sporen für die nächste Generation bei – der Stängel des Dictyostelium-Pilzes geht ohne eigene Nachkommen zugrunde. Ähnliches gilt auch für echte Vielzeller, mit einem wichtigen Unterschied. Da der Organismus aus einer einzelnen Zelle – der befruchteten Eizelle – gewachsen ist, haben alle Zellen das gleiche Genom. Die Gene des Organismus werden also weitergegeben, sobald er sich fortpflanzt, auch wenn nur ein Zelltyp – die Keimzellen – die Chance hat, es in die nächste Generation zu schaffen. Aus Sicht des Gens lohnt sich also die Zusammenarbeit der Körperzellen: je leistungsfähiger die Gruppe – also der Organismus – desto größer die Chance auf Fortpflanzung und Fortbestand der allen Zellen gemeinsamen Gene.

Diese Erkenntnis inspirierte 1976 den Biologen Richard Dawkins zu seiner Hypothese vom „egoistischen Gen“. Demnach lassen sich auch noch die kuriosesten Blüten der Evolution auf den Überlebensvorteil derjenigen Gene zurückführen, die zur Ausprägung des jeweiligen Merkmals beitragen. [2.11.6 Evolutionspsychologie] Die egoistischen Gene erklären auch, warum das Gruppenleben sich auch für nicht genetisch identische Individuen lohnt, selbst wenn nicht alle Mitglieder immer gleichermaßen vom Zusammenschluss profitieren. Bereits 1964 hatte der britische Evolutionsbiologe William Donald Hamilton eine mathematische Formel entwickelt, die Kooperation und Altruismus in einer Gemeinschaft mit dem Grad der Verwandtschaft in Beziehung setzte. Hamiltons Regel sagt voraus, dass wir uns altruistisch gegenüber Verwandten verhalten und das Maß an Altruismus (also wie viel Kosten man in Kauf nimmt, um jemandem zu helfen) abnimmt mit abnehmendem Verwandtschaftsgrad.

Gen

Gen/-/gene

Informationseinheit auf der DNA. Den Kernbestandteil eines Gens übersetzen darauf spezialisierte Enzyme in so genannte Ribonukleinsäure (RNA). Während manche Ribonukleinsäuren selbst wichtige Funktionen in der Zelle ausführen, geben andere die Reihenfolge vor, in der die Zelle einzelne Aminosäuren zu einem bestimmten Protein zusammenbauen soll. Das Gen liefert also den Code für dieses Protein. Zusätzlich gehören zu einem Gen noch regulatorische Elemente auf der DNA, die sicherstellen, dass das Gen genau dann abgelesen wird, wenn die Zelle oder der Organismus dessen Produkt auch wirklich benötigen.

Gen

Gen/-/gene

Informationseinheit auf der DNA. Den Kernbestandteil eines Gens übersetzen darauf spezialisierte Enzyme in so genannte Ribonukleinsäure (RNA). Während manche Ribonukleinsäuren selbst wichtige Funktionen in der Zelle ausführen, geben andere die Reihenfolge vor, in der die Zelle einzelne Aminosäuren zu einem bestimmten Protein zusammenbauen soll. Das Gen liefert also den Code für dieses Protein. Zusätzlich gehören zu einem Gen noch regulatorische Elemente auf der DNA, die sicherstellen, dass das Gen genau dann abgelesen wird, wenn die Zelle oder der Organismus dessen Produkt auch wirklich benötigen.

Gen

Gen/-/gene

Informationseinheit auf der DNA. Den Kernbestandteil eines Gens übersetzen darauf spezialisierte Enzyme in so genannte Ribonukleinsäure (RNA). Während manche Ribonukleinsäuren selbst wichtige Funktionen in der Zelle ausführen, geben andere die Reihenfolge vor, in der die Zelle einzelne Aminosäuren zu einem bestimmten Protein zusammenbauen soll. Das Gen liefert also den Code für dieses Protein. Zusätzlich gehören zu einem Gen noch regulatorische Elemente auf der DNA, die sicherstellen, dass das Gen genau dann abgelesen wird, wenn die Zelle oder der Organismus dessen Produkt auch wirklich benötigen.

Vorteile der Gruppe

Zumindest in Familienverbänden können somit Individuen, die nie eigene Nachkommen haben, indirekt Fortpflanzungserfolge erzielen, solange sie ihre Energie statt auf eigene Kinder darauf verwenden, ihren Verwandten zu helfen und deren Kinder zu pflegen.

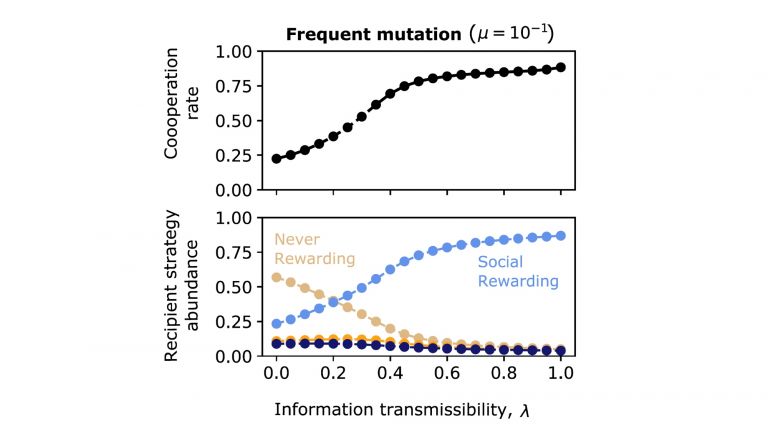

Jenseits solcher Vetternwirtschaft gilt eine einfache Regel. Damit eine Gesellschaft funktioniert, muss der Einzelne mit ihr besser da stehen, als ohne sie Soziobiologie. In der Praxis bedeutet dies, dass erfolgreiche Sozialverbände Kosten und Nutzen so ausbalancieren müssen, dass am Ende für jedes Mitglied die Chancen auf Vorteile die Risiken von Nachteilen überwiegen.

Vorteile ergeben sich in der Gruppe vor allem durch ein Mehr an Stärke, Schutz und Handlungsoptionen – zum Beispiel bei der Nahrungssuche. Lachmöwen etwa fangen mehr Beute, wenn sie gemeinsam einen Fischschwarm aufscheuchen, weil dieser dann in kleinere, leicht zu erhaschende Grüppchen zerfällt. Und während ein einzelner Schimpanse nur bei jedem zehnten Versuch Beute macht, gelingt der Fang in der Gruppe fast immer — dank cleverer Arbeitsteilung, bei der einige Jäger die Beute treiben und andere ihr die Fluchtwege abschneiden. So führt die Spezialisierung von Gruppenmitgliedern zu Effizienzsteigerungen und neuen Freiräumen für den Einzelnen, der nun nicht mehr alles alleine machen muss. Auch Sexualpartner und Helfer für die Brutpflege finden sich in der Gruppe oft schneller.

Empfohlene Artikel

Balance und Macht

Durch das Zusammenleben geht aber auch Freiheit verloren. Gruppenmitglieder müssen sich an Regeln halten, mit Konkurrenz und Hierarchien klarkommen und begrenzte Ressourcen teilen. Zudem kann eine Gruppe mitunter nicht so schnell oder flexibel auf Gefahren oder Herausforderungen reagieren wie ein einzelnes Tier, und auch Krankheiten können sich innerhalb einer Gruppe schneller verbreiten.

Gerade die Frage der Machtverteilung nimmt oft brutale Züge an. Der Begriff der Hackordnung etwa stammt aus der Beobachtung von Hühnern, bei denen sich der Rang einzelner Tiere buchstäblich daran ablesen lässt, wie erfolgreich sie die anderen in der Gruppe von begehrten Futterquellen weghacken. Noch blutiger geht es bei Löwen zu. Anschluss an ein Rudel finden junge Männchen nur, wenn sie die dominanten Männchen eines bestehenden Rudels vertreiben oder töten. Die Kräfteverhältnisse in einer Gruppe können aber auch friedlich festgelegt werden. Wolfsrudel zum Beispiel sind schlichtweg Großfamilien, in denen die Eltern gegenüber ihren Kindern ranghöher sind. Jungwölfe helfen erst bei der Aufzucht ihrer jüngeren Geschwister und gründen später ihr eigenes Rudel.

Für die Balance der Vor– und Nachteile des Gruppenlebens gibt es eine große Zahl unterschiedlicher Modelle und Strategien. Das Spektrum reicht von der komplexen Arbeitsteilung bei sozialen Insekten, die ihren Mitgliedern ihre jeweilige Jobbeschreibung schon in der Kinderstube ins Futter mischen, über die nur zeitweisen Zusammenschlüsse von Einzelgängern zur Paarung oder Kinderaufzucht, bis hin zu hochflexiblen sozialen Strategien, zum Beispiel bei Primaten. Unter letzteren wiederum nimmt der Mensch eine Sonderstellung ein.

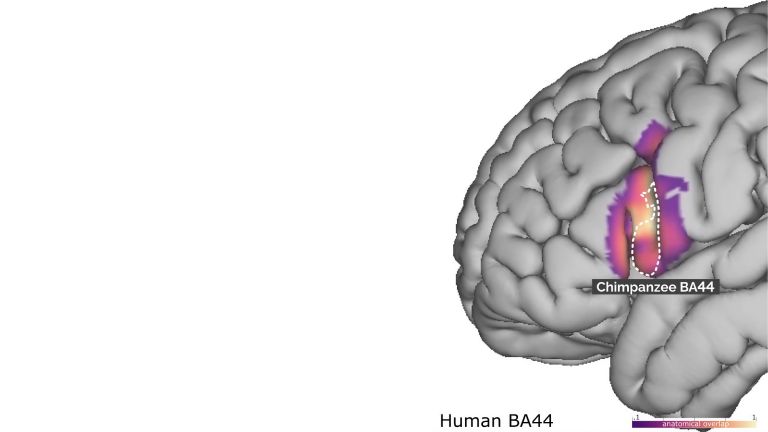

Im Kopf anderer Leute

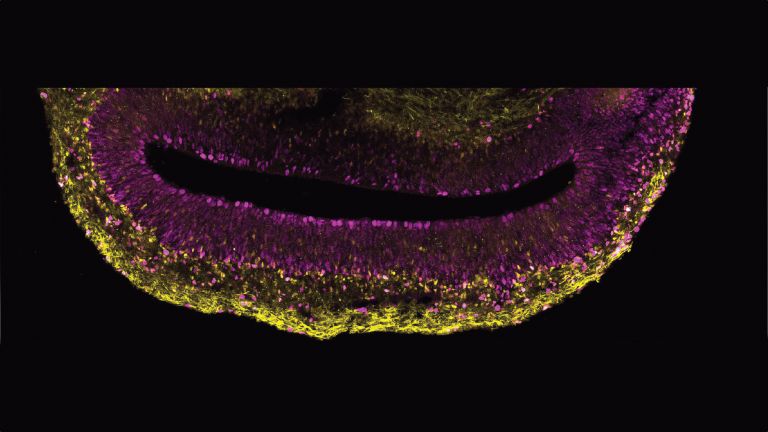

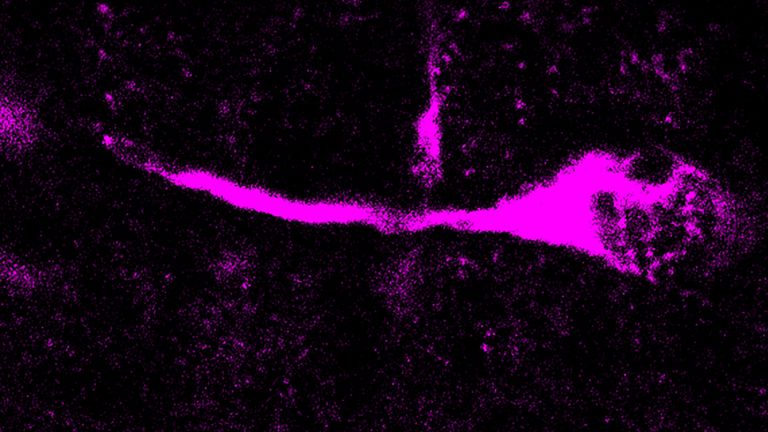

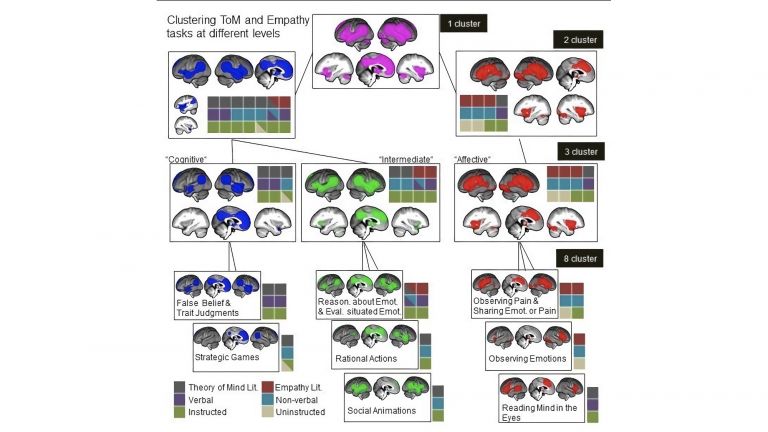

Wie kaum ein anderes Lebewesen interessieren wir uns für das, was in den Köpfen der anderen vorgeht und können es auch oft genug erraten — dank unserer ausgeprägten Einfühlsamkeit und hochentwickelten Theory of Mind – dem Vermögen, die Pläne und Absichten anderer zu erkennen ▸ Das soziale Gehirn. Um sich über die jeweiligen Bedürfnisse auszutauschen und Zusammenarbeit gestalten zu können, hat der Mensch sogar ein eigenes Werkzeug entwickelt – die Sprache. Selbst im Vergleich mit unseren nächsten Verwandten, den Menschenaffen, können schon Kleinkinder besser erahnen, was andere Wesen fühlen und brauchen – und legen auch viel mehr Wert auf Kooperation. Das haben Forscher um Michael Tomasello am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in zahlreichen Studien gezeigt, bei denen sie Kleinkinder und Menschenaffen in Versuchen gegeneinander antreten ließen, in denen es darum geht, einander zu helfen, Unfairness zu erkennen oder auf die Bedürfnisse und Meinungen anderer zu reagieren.

Die Kehrseite unseres großen sozialen Talents wurde dabei ebenfalls deutlich: der ebenso große Hunger des Menschen nach sozialer Anerkennung und Reputation. Die ausgeprägte Fähigkeit des Menschen zur Kooperation führt auch zur gegenseitigen Abhängigkeit und zum dringenden Bedürfnis nach einem ▸ sozialen Netzwerk. So überschäumend sozial ist der Mensch, dass er selbst jenseits von seinesgleichen nach Sozialkontakten sucht – seien es Haustiere, virtuelle Wesen in der digitalen Welt oder auch unbelebte Gegenstände. Wer hat nicht schon einmal bei einer Funktionsstörung mit seinem Computer oder Auto geschimpft?

Extreme Sozialität bedeutet zudem noch lange nicht extreme Sozialkompetenz. Auch der Mensch muss sich den üblichen Herausforderungen und Konflikten stellen, die sich durch das Gruppenleben ergeben. Rangordnungen, Konkurrenzkämpfe und blutige Auseinandersetzung sind uns trotz unseres hochspezialisierten sozialen Gehirns beileibe nicht fremd ▸ Die Downside: Manipulation, Neid, Rache, Krieg. Doch dank unserer kognitiven Kompetenzen haben wir immerhin im Konfliktfall die Möglichkeit, innezuhalten und uns bewusst für friedlicheres oder freundlicheres Verhalten zu entscheiden – und unsere Mitmenschen mithilfe der Sprache ebenfalls dazu einzuladen.

zum Weiterlesen:

- Voland, Eckart: Soziobiologie. Die Evolution von Kooperation und Konkurrenz, Berlin; Heidelberg (2013)

- Tomasello, Michael: Warum wir kooperieren, Berlin (2010)

- Dawkins, Richard: Das egoistische Gen, Reinbek (1996)